Viele Kommunen in Deutschland wollen ihre Radverkehrsnetze ausbauen. Doch welche Routen eignen sich dabei am besten? Das Fehlen von festgelegten Prinzipien zur Bewertung von Radrouten erschwert bisher die entsprechende Planungsarbeit. In Bremen wurde nun ein niederländischer Ansatz verfolgt, um eine bessere Radinfrastruktur für die Vernetzung des jungen Stadtviertels Überseestadt mit dem nahen Stadtzentrum zu planen. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 01/2023, März 2023)

Das auf dem ehemaligen Überseehafen errichtete Bremer Stadtviertel Überseestadt bietet Platz für gegenwärtig rund 2300 Wohnungen und über 1100 Unternehmen mit rund 20.000 Beschäftigten. Bis 2030 soll sich die Zahl der Einwohner*innen noch nahezu verdoppeln.

Empfehlungen für die Planung der Breiten und der Art der Radverkehrsinfrastruktur existieren in Deutschland bereits. Sie sind in technischen Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) beschrieben. Jedoch fehlt es an einer gängigen Bewertungsgrundlage für Radrouten, welche sich nicht nur auf die technische Machbarkeit fokussiert. Das Fahrrad zu nutzen, spricht schließlich vor allem dann an, wenn Routen auch komfortabel und attraktiv sind. Das Ziel von Radverkehrsinfrastruktur ist es nicht nur, das Radfahren überhaupt zu ermöglichen und sicher zu machen, sondern auch mehr Menschen für das Radfahren zu begeistern. Nur elf Prozent der Wege in Deutschland werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Zudem fahren weniger Frauen als Männer mit dem Fahrrad und immer mehr Kinder werden mit dem Auto chauffiert, wie beispielsweise die Studie Mobilität in Deutschland zuletzt 2017 feststellte. Die Qualitätskriterien für Radwege zu erweitern, könnte helfen, solche Gruppen anzusprechen.

Eine entsprechende Bewertungsgrundlage wurde nun in einem Projekt für Radverkehrsverbindungen zwischen zwei Gebieten für die Freie Hansestadt Bremen ausgearbeitet. Ziel war, attraktive Radverkehrsrouten für Pendlerinnen zu entwickeln, um den Modal Shift vom motorisierten Individualverkehr (MIV) zum Fahrrad zu unterstützen. Planerinnen in den Niederlanden können bereits seit 1993 auf derartige Gestaltungsprinzipien zurückgreifen. Diese wurden damals im Gestaltungshandbuch für Radverkehr im Rahmen des Radverkehrsmasterplans (Masterplan Fiets program von CROW) dargelegt. CROW ist eine Technologieplattform für Verkehr, Infrastruktur und öffentlichen Raum. Der letzte Stand datiert aus dem Jahr 2017.

Die Europäische Kommission empfiehlt die CROW-Gestaltungsprinzipien jenen EU-Mitgliedsstaaten, die noch keine eigenen Standards, Richtlinien oder Prinzipien für Radverkehrsanlagen entwickelt haben. Die CROW-Prinzipien könnten auch bestehende Richtlinien ergänzen. Diese Prinzipien basieren nicht nur auf objektiver, sondern auch auf subjektiver Sicherheit. Es spielt außerdem eine Rolle, wie komfortabel, kohärent und attraktiv die Routen sind. Auch zugänglich und direkt sollen die Routen laut der CROW-Zielstellung sein. Bewertet wird somit beispielsweise, wie entspannt das Radfahren ist und wie viel Freude es bereitet. Dies ist ein entscheidender Ansatz gemäß den dänischen Verkehrsforscherinnen Mette Møller und Tove Hels. Sie stellten 2008 in der Studie „Cyclists’ perception of risk in roundabouts“ fest, dass „Radfahrende eine Straßengestaltung bevorzugen, die das Verhalten der Verkehrsteilnehmer klar regelt“. Dies führe dazu, dass mehr Menschen häufiger und auf längeren Strecken Rad fahren.

Niederländische Prinzipien

In den Niederlanden bilden die folgenden fünf Prinzipien die Grundlage fast aller Fahrradprojekte. Planer*in-nen berücksichtigen sie, wenn sie Netze planen, fehlende Verbindungen mit Direktheitsanalysen identifizieren oder die Routenwahl bewerten.

Sicherheit:

Sie ist die Grundvoraussetzung für den Radverkehr. Radfahrende sind insbesondere an Kreuzungen gefährdet. Auch fühlen sie sich im Längsverkehr gefährdet, wenn sie gemeinsam mit dem Kfz auf der Fahrbahn geführt werden. Dies ist bedingt durch die Geschwindigkeitsunterschiede, die Fahrzeuggröße oder das Verkehrsaufkommen.

Direktheit:

Direkte Fahrradrouten, reduzierte Entfernungen, Fahrzeiten und Wartezeiten an Lichtsignalanlagen (LSA), das heißt Ampeln, erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit des Fahrrads gegenüber dem motorisierten Verkehr.

Kohärenz und Zugänglichkeit:

Die Routen sollten zusammenhängend und zugänglich sein, sodass Menschen, die mit dem Fahrrad fahren, problemlos ihre Ziele erreichen können. Es wird empfohlen, dass Menschen in städtischen Gebieten nicht mehr als etwa 250 Meter zurücklegen müssen, um das Fahrradnetz, das heißt, entweder Neben-, Hauptrouten oder Radschnellverbindungen/Premiumrouten, zu erreichen. Somit führen die zu bewertenden Routen im besten Fall an Ziel- und Startpunkten vorbei (Umkreis von 250 Metern) oder haben eine gute und direkte Anbindung zu den Routen über das Neben- und Hauptroutennetz. Fahrradrouten sollten auch Verbindungen mit dem öffentlichen Verkehrsnetz beinhalten, um Wegeketten zu optimieren (Intermodalität).

Attraktivität:

Die Menschen werden zum Radfahren ermutigt, wenn sie sich sicher fühlen und die Infrastruktur und die Route sich in einer attraktiven und abwechslungsreichen Umgebung befinden.

Komfort:

Das Radfahren sollte angenehm, reibungslos und entspannt sein, um den Komfort der Radfahrenden zu maximieren. Eine angenehme Fahrbahnoberfläche und geringe Lärmemissionen steigern das Komfortgefühl beim Radfahren.

Neben den Prinzipien, welche die Qualität von Radverkehrsverbindungen berücksichtigen, sind auch Herausforderungen zu bewerten. Damit ist gemeint, wie gut ein Vorhaben technisch machbar ist und welche Flächen und welches Budget verfügbar sind. Wichtig ist auch die Planung der Anlagen (Fahrradstraße vs. Fahrradbrücke) und ob bereits eine Radverkehrsanlage vorhanden ist, die zumindest teilweise genutzt werden kann.

Dieser Ansatz wurde in Bremen genutzt und ausgearbeitet. Dort sollen zukünftig besonders intuitive und attraktive Routen entstehen, die zum Radfahren zwischen der Bahnhofsvorstadt und der Überseestadt einladen und so zu einer Verlagerung vom MIV auf das Fahrrad beitragen.

24,8 %

Fast ein Viertel aller Wege werden in Bremen

mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Die Hansestadt hat damit den höchsten Radverkehrsanteil

unter den deutschen Großstädten.

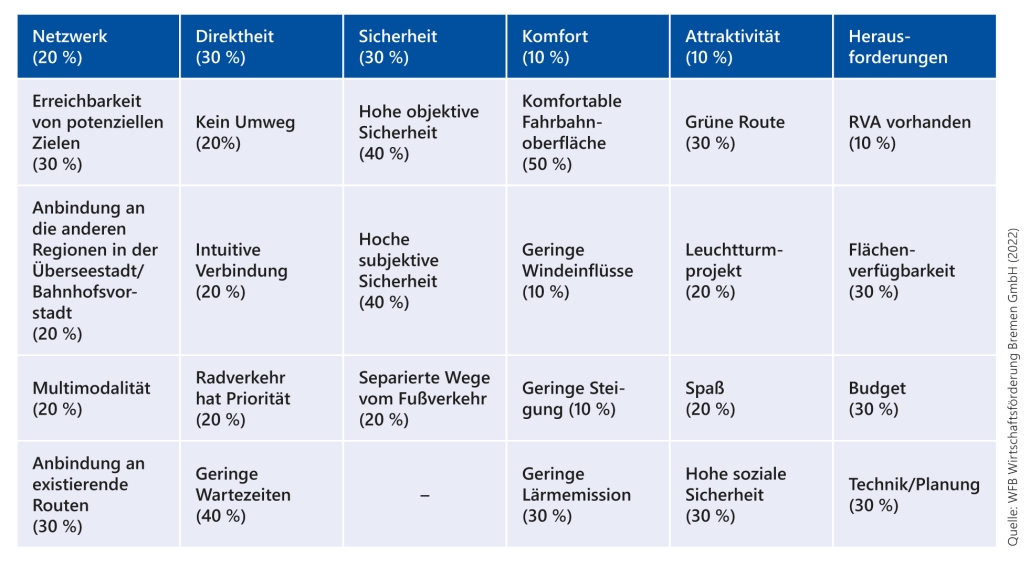

Die Tabelle zeigt das Ergebnis der in Bremen entwickelten Prinzipien mit den entsprechenden Kriterien. Die Prozentsätze stellen die Gewichtungen der jeweiligen Prinzipien und Kriterien dar.

Bewertet und gewichtet

Um zu überprüfen, wie die CROW-Prinzipien umgesetzt wurden und wirken, sind für jedes Prinzip verschiedene Kriterien zu erfüllen. Diese wurden im Rahmen eines Workshops mit der Bremer Verwaltung diskutiert und priorisiert. Hierdurch wurden die Kriterien für das deutsche, im Speziellen das Bremer Umfeld überprüft. Anschließend wurden in einer sogenannten Multikriterienanalyse die Kriterien gewichtet, um die Relevanz der Prinzipien (z. B. Sicherheit vor Attraktivität) abbilden zu können. Zusätzlich zu den Prinzipien, welche die Qualitäten aus Sicht der Radfahrenden widerspiegeln, wurden mögliche Herausforderungen definiert. Die Qualitäten sowie die Herausforderungen stehen im gleichen Verhältnis zueinander, das heißt, die Summe aller qualitativen Prinzipien wird im gleichen Maße gewichtet wie die Summe aller Herausforderungen.

Fakten zum Projekt

- Die Überseestadt mit ca. 300 ha Gesamtfläche liegt im Westen der Freien Hansestadt Bremen und ist eines der größten städtebaulichen Hafenrevitalisierungs-Projekte Europas.

https://www.ueberseestadt-bremen.de/de/page/startseite

- Das Projekt war eine Maßnahme aus dem Integrierten Verkehrskonzept (IVK) Überseestadt.

- Bereits zum aktuellen Entwicklungsstand weist das Verkehrssystem für Kraftfahrzeuge der Überseestadt täglich mehrfach verkehrliche Überlastungserscheinungen auf.

- Es werden weitere Pendelbeziehungen zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und der Überseestadt erwartet.

Ziele des IVKs:

- Die verkehrliche Erschließung und Anbindung des Gebietes, insbesondere an das Rad- und ÖPNV-Netz

- Förderung der Verlagerung auf den Umweltverbund

Projektbearbeitung:

- Goudappel BV gemeinsam mit Fair Spaces GmbH (damals AEM Accessible Equitable Mobility GmbH)

- Im Auftrag der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFB) unter besonderer Mitwirkung durch die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau – Team Nahmobilität erarbeitet

- Mittelzuwendung: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Praktische Anwendung in Bremen

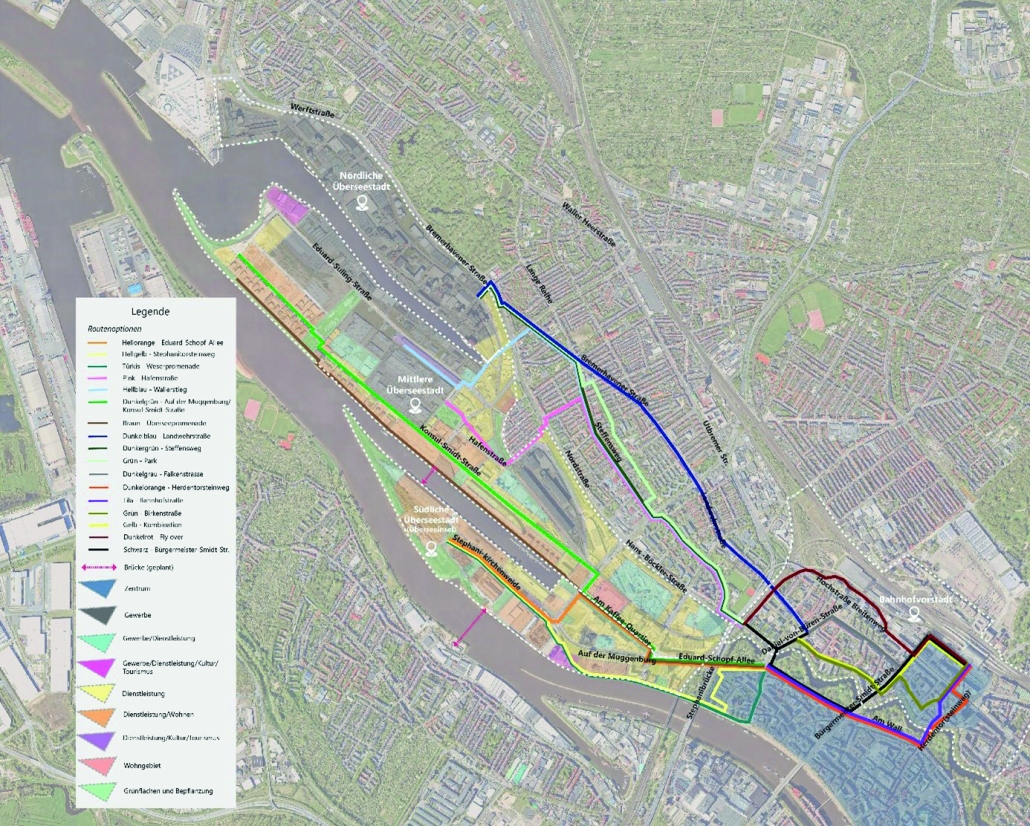

Sechzehn Routen wurden im Rahmen des Projektes als Optionen zur optimierten Anbindung der Überseestadt an den Hauptbahnhof identifiziert und ausgearbeitet. Aufgrund der Größe des Gebietes wurde es in vier Regionen aufgeteilt: die Bahnhofsvorstadt, Überseeinsel/Süden der Überseestadt, Mitte der Überseestadt und Norden der Überseestadt. Anders als die Überseestadt ist die Bahnhofsvorstadt ein bereits entwickeltes und stark verdichtetes Gebiet mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Der Doppelknoten Doventor ist ein etwa 90 Meter langer Straßenabschnitt mit zwei Knotenpunkten im Süden sowie Norden und bildet in vielen Fällen den Drehpunkt zwischen der Bahnhofsvorstadt und den drei Regionen in der Überseestadt. Somit verlaufen die meisten Routen durch die Bahnhofsvorstadt bis zum Gebiet des Doventors sowie vom Doventor in die verschiedenen Regionen der Überseestadt. Die Routen, die nicht über das Doventor laufen, nutzen Wege nördlich des Straßenabschnitts sowie über eine bisher noch nicht vorhandene Brücke.

In einem nächsten Schritt wurden die Routen mit den entwickelten Prinzipien und Kriterien bewertet, um die optimalen Routen zu ermitteln. Im Ergebnis wurden drei Routen in der Bahnhofsvorstadt als Vorzugsvariante ausgewiesen, wobei die dritte Route als langfristiges Projekt zu sehen ist, da hier ein aufwendiges Brückenbauwerk entlang der Bahnlinie notwendig wäre. Für die Abschnitte zu den drei Bereichen der Überseestadt konnte jeweils eine Vorzugsvariante identifiziert werden. Außerdem wurden Verbindungsstücke zwischen den verschiedenen Regionen in der Überseestadt entwickelt und bewertet. Für die Routen zur Überseestadt Süd wurden die Routen, die entlang der Weser verlaufen, nicht als Vorzugsvariante identifiziert, um Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr zu vermeiden.

Völlig problemfrei war die Arbeit mit dem Bewertungsraster nicht. Bereits bestehende beziehungsweise vergangene und zukünftige Routen zu vergleichen, ist manchmal schwer möglich. So wurden zum Beispiel Routen schlechter bewertet, die derzeit mehr Unfälle aufweisen. Routen, die noch nicht existieren, können dagegen nur mit ihrem zukünftigen Zustand bewertet werden und schneiden daher im rein theoretischen Vergleich zu Bestandsrouten im ursprünglichen Zustand bei der Bewertung besser ab. Es ist wichtig, sich genau zu überlegen, welche Situation für welches Kriterium zu bewerten ist, und dies sollte konsequent umgesetzt werden, um ein in sich schlüssiges Ergebnis zu erhalten. Idealerweise sollten alle Kriterien auf die aktuelle oder zukünftige Situation übertragen werden.

Auf dem 300 Hektar großen Areal des früheren Überseehafens in Bremen entstand in den vergangenen 20 Jahren der neue Ortsteil Überseestadt. Für dessen Anbindung mit dem Fahrrad an das nahe gelegene Stadtzentrum der Hansestadt wurden im Rahmen des Projekts 16 optionale Routen ausgearbeitet.

Kriterien unterschiedlich bewertet

Die Bahnhofsvorstadt ist ein dicht besiedeltes Gebiet mit einem engmaschigen Straßenverkehrsnetz. Die Führungen der Routen und deren Bewertung sind hier um einiges komplizierter als in den Gebieten, die zur Überseestadt führen. Das Beispiel zeigt die Bewertung der Routen in der Bahnhofsvorstadt für das Prinzip Attraktivität. Hierzu gehören die Kriterien

Grüne Route:

Routen, die durch viel Begrünung gekennzeichnet sind

Leuchtturmprojekt:

Radverkehrsverbindung und/oder Ausstattung der Radverkehrsinfrastruktur ist außergewöhnlich

Spaß:

Es gibt schöne Aussichten entlang der Fahrt, Menschen, zum Beispiel in Parks, können beobachtet werden, Route führt entlang von Sehenswürdigkeiten

Soziale Sicherheit:

Wege, die beleuchtet sind und wo sich viele Personen im öffentlichen Raum aufhalten – insbesondere bei Dunkelheit

Die Routen, die entlang der grünen Wallanlagen führen, erhalten die höchsten Bewertungen in dieser Kategorie. Die soziale Sicherheit wiederum ist an belebten Straßen höher als an Abschnitten mit wenig Verkehr und wenigen Menschen auf Geh- und Radwegen. Der Faktor Spaß ist hoch an grünen Abschnitten, an Routen mit geringem Kfz-Verkehr oder auch mit wenig Gegenverkehr. Dasselbe gilt für das Kriterium „Leuchtturmprojekt“: Die Radfahrer*innen sollen die Strecke als attraktiv empfinden und sie als Sehenswürdigkeit mit positiven Gefühlen besetzen. Das gilt auch für die Routen, welche den Fly-over Am Wall der gerade geplanten Premiumrouten von Bremen nutzen. Der Fly-over wird eine Brücke sein, die es Radfahrenden ermöglicht, die Straße ohne Wartezeiten zu überqueren.

Feinabstimmung möglich

Das Beispiel aus Bremen dürfte auch auf andere Gebiete übertragbar sein. So wurden Punkte wie geringe Steigungen in die Bewertung aufgenommen, wohl wissend, dass es in Bremen kaum Steigungen gibt. Der Ansatz kann zudem nicht nur Verwendung finden, um Routenverbindungen zu vergleichen und Vorzugsvarianten zu identifizieren. Das Tool ist auch dafür nutzbar, Radverkehrsnetze und neue Wegeverbindungen mit den Prinzipien und Kriterien zu überprüfen. So können

beispielsweise Schwachstellen des Netzes oder der Route rechtzeitig vor Planungen evaluiert werden. Der niederländische CROW-Ansatz trägt dazu bei, die Radverkehrsinfrastruktur in einem ganzheitlicheren Ansatz zu betrachten. Dies ist ein Schlüsselelement, um zukünftig einen höheren Radverkehrsanteil zu erreichen. Wer den Ansatz lokal anwenden muss, sollte die Situation vor Ort, politische Leitziele und aktuelle Trends betrachten. Die Gewichtung erlaubt dann ein Fein-Tuning auf die jeweiligen Bedürfnisse.

Link zur Studie

WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (2022): Machbarkeitsstudie, Standort- und Potenzialanalyse – Radverkehrsverbindung Überseestadt – Bahnhofsvorstadt sowie Fahrradparken in der Überseestadt in Bremen, abrufbar über:

https://sd.bremische-buergerschaft.de/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZVDgiAohC_SiABC2zFa4w4M

(Hinweis: AEM Accessible Equitable Mobility GmbH heißt nun Fair Spaces GmbH)

Bilder: stock.adobe.com – Witalij Barida, Fair Spaces – Goudappel, Quelle Tabelle: WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (2022)

stock.adobe.com – Witalij Barida

stock.adobe.com – Witalij Barida