Sprache steht der Mobilitätswende im Weg

Auf Fachkongressen, wie der Velocity-Konferenz, und in den sozialen Medien wird immer wieder auf den Sprachgebrauch „pro Auto“ hingewiesen, der uns seit Jahrzehnten prägt. Unser Gastautor Dr. Dirk von Schneidemesser ist Sozial- und Politikwissenschaftler am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam und hat sich eingehend mit den Hintergründen befasst. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2021, September 2021)

Wie unsere Sprache der Mobilitätswende im Weg steht – und was wir sagen können, um die Stadt vorwärtszubringen.

Wir haben das Auto stets im Kopf

Die Sprache prägt die Stadt. Unsere Wortwahl kann Handlungsoptionen für Mobilität ermöglichen oder ausschließen. Wie stark wir uns über unsere Mobilitätskultur identifizieren, zeigt sich ebenfalls in unseren Formulierungen. Wir wollen zum Beispiel wissen, wo jemand sein Auto abgestellt hat, und sagen: „Ich stehe da drüben, wo stehst du?“ Wir meinen unsere Fahrzeuge, sagen aber „ich“ und „du“. Auch wenn wir Wörter wie „Radschnellweg“ lesen, wundern wir uns manchmal – und erst, wenn jemand „Fahrradautobahn“ sagt, macht es Klick. Dass es auf einem Radschnellweg nun wirklich keine Autos geben sollte, spielt dabei keine Rolle.

Wir haben das Auto im Kopf und kommen an Begrifflichkeiten, die ihren Einfluss auf unser Denken verraten, nicht vorbei. Ein „Parkhaus“ ist nicht ein Haus voller Parks, sondern ein Haus voller Autos. „Parkdruck“ entsteht nicht, wenn Parks zu voll sind, sondern ist eine Rechtfertigung dafür, dass der öffentliche Raum von der Allgemeinheit für kaum etwas, außer dem Lagern privater Autos genutzt werden kann. Was genau „Parkdruck“ sei und wie man ihn ermittele, fragte neulich eine Stadtverordnete den Frankfurter Magistrat per offizieller Anfrage. Auf die Antwort bin ich gespannt.

Die Autofixierung der Sprache ist keineswegs ein rein deutsches Phänomen. Der Historiker Peter Norton beschreibt beispielsweise, wie in den USA der Begriff „Jaywalking“ (etwa: unachtsames Überqueren einer Straße) von einem Schimpfwort zu einer juristischen Kategorie wurde, um die Bestrafung von Menschen zu ermöglichen, die sich, wie es früher noch üblicher war, auf der Straße aufhielten. Dieses Verhalten wurde erst mit dem Aufkommen des Autoverkehrs zum Problem. Dass die Straße heute als Domäne des Autos wahrgenommen wird, ist auf eine konzertierte Aktion der Autolobby in den USA zurückzuführen. Dort änderte sich die Wahrnehmung des Begriffs „Straße“ in den 1920er-Jahren – mit finanziellen Mitteln der Autoindustrie – von einem Ort, wo alles Mögliche passiert, hin zu einem Ort, wo der Autoverkehr zu fließen hat. Das haben wir in Deutschland dann in den 1950er-Jahren übernommen. Nun sprechen wir vom „Verkehr“ oder „Verkehrsfluss“, meinen dabei aber nur den Autoverkehr.

Okay, die Sprache ist wichtig. Aber was kann ich tun?

Wie können wir „die Sprache“ im Dienste der Stadt oder der Mobilitätswende einsetzen? Ein erster Schritt ist die Erkenntnis, dass wir über Handlungsmacht verfügen. Wir sind die Nutzerinnen und Nutzer von Sprache, es ist unsere Sprache. Im ersten Satz dieses Artikels schrieb ich: „Die Sprache prägt die Stadt.“ Fühlten Sie sich angesprochen? Handlungsmächtig? Oder waren Sie nur Beobachter*in? Wie würde sich Ihr Gefühl ändern, wenn der Satz anders lautete „Unsere Sprache prägt die Stadt“? Da sind Sie dann mit angesprochen und tragen eine Mitverantwortung für unsere Sprache, ob Sie es wollen oder nicht. Und somit tragen Sie auch Verantwortung für unsere Städte und unser Mobilitätsverhalten. „Die Sprache“ ist ein passives Phänomen – etwas, das einfach nur da ist. „Unsere Sprache“ hingegen wird von jemandem geformt: von uns. Für unsere Sprache tragen wir die Verantwortung, wir haben Handlungsmacht.

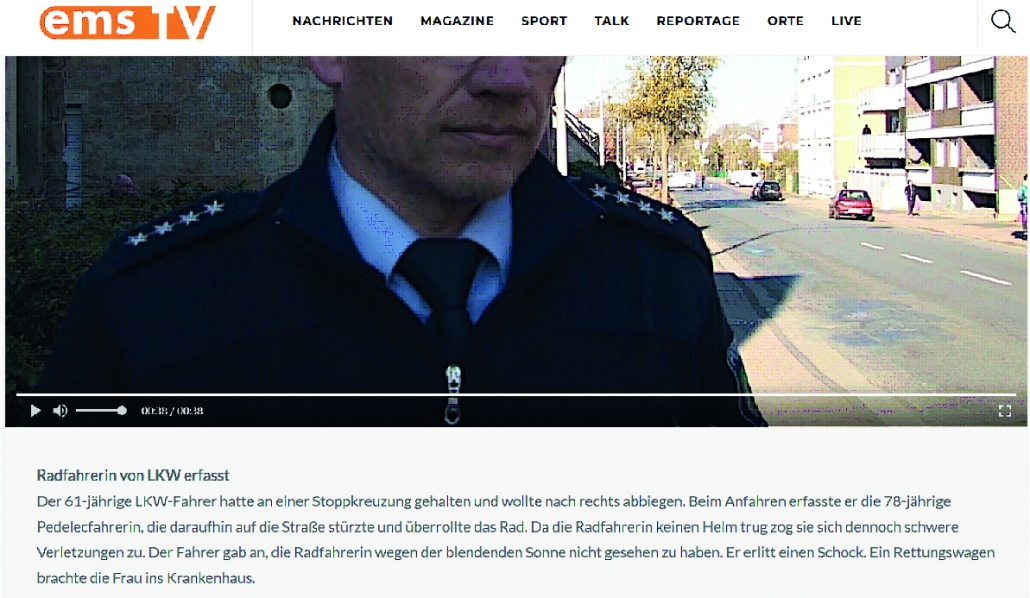

Sprache bestimmt das Bewusstsein stärker, als wir denken. Besser: „Kollision“ statt „Unfall“ oder „Autofahrerin erfasst Radfahrerin“, statt „Radfahrerin erfasst“.

Wahrnehmung von Verkehrsgewalt und Schuld

Bei Unfällen haben wir ein ähnliches Problem mit der Zuweisung von Verantwortung. Lesen wir in der Zeitung „Radfahrerin von Auto erfasst“, dann ist es schwierig, dem Auto die Schuld zuzuweisen. Ein Auto ist ein Gegenstand. Es besitzt keine Handlungsmacht, es kann keine Verantwortung tragen. Da bleibt uns nichts anders übrig, als der einzigen handlungsmächtigen Person in dem Satz die Schuld zuzuweisen: die Radfahrerin. Das passiert auf subtile Art und Weise. Es ist weder böse Absicht der Leserin noch der Verfasserin des Satzes. Aber es beeinflusst unsere Wahrnehmung, denn wenn die Radfahrerin an der Kollision schuld ist, können wir einfach weitermachen, ohne etwas zu ändern. Kollisionen passieren nun mal. Oder?

Die objektbasierte Sprache führt dazu, dass wir als Leserinnen und Leser die Schuld eher der Radfahrerin zuschreiben. Von einem Auto zu sprechen, das irgendetwas macht, verleugnet die Rolle des Autofahrenden. Noch extremer wird es, wenn eine Handelnde komplett weggelassen wird, so wie in „Radfahrerin erfasst“. Wird aber in dem Satz klar, dass es ein Mensch ist und nicht ein Gegenstand, der etwas tut, so haben wir als Leserinnen und Leser erst überhaupt die Option, einer Instanz die Schuld zuzuschreiben, die auch in der Lage ist, dafür Verantwortung zu tragen. Der Satz wäre dann so: „Radfahrerin von Autofahrerin erfasst.“

Wir verbessern uns weiter und eliminieren nach und nach unbewusste Mechanismen der Schuldzuweisung. Aber in der letzten Version unseres Satzes ist immer noch ein wichtiges Element des Schuldzuschreibens: der Fokus. Ungeschützte Verkehrsteil-nehmerinnen werden oft zum Fokus bzw. zum Subjekt des Satzes gemacht. In unserem Beispielsatz geht es um die Radfahrerin, sie ist die Hauptperson des Satzes. Als Leserinnen neigen wir dazu, der im Fokus stehenden Hauptperson – dem Subjekt – eines Satzes die Schuld zuzuschreiben, egal was sonst die Umstände hergeben. Wir sollten aber versuchen, die Handlungsmächtigen und nicht die Opfer als Subjekt darzustellen. Subjekte handeln, Objekte sind von der Handlung betroffen. Um das noch klarer darzustellen, formulieren wir unseren Satz um in: „Autofahrerin erfasst Radfahrerin.“

So haben wir einen Satz, der die Schuld viel weniger beim Opfer sucht. Das wiederum hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Befürwortung oder Ablehnung von Stadtgestaltungsmaßnahmen wie Tempolimits oder die Umwidmung von Autoflächen zu Rad- oder Gehflächen.

3.000

Menschen werden auch dieses Jahr

wieder im Straßenverkehr getötet,

wenn sich der Trend fortsetzt.

ADFC: Unfallverursacher nicht unsichtbar machen

Anlässlich des Verkehrssicherheitstags am 19.06.2021 hat der Fahrradclub ADFC einen eindringlichen Appell an die Pressestellen der Polizei gerichtet: Unfallberichterstatter schilderten Kollisionen häufig so, als ob die Person auf dem Rad einen Fehler gemacht habe. Dieser Blickwinkel verzerre fast immer die Unfallrealität und vergifte die öffentliche Wahrnehmung des Radverkehrs. Der ADFC kritisierte dazu unter anderem „einen besonders krassen Fall der Schuldumkehr und Verschleierung der handelnden Person im Auto“. Eine westfälische Tageszeitung hatte einen Unfallbericht mit der Schlagzeile „Radfahrerin kracht ohne Helm gegen Auto“ übertitelt. In Wirklichkeit aber hatte der Autofahrer der Radfahrerin an einer Einmündung die Vorfahrt genommen und sie angefahren. Auch das Thema Helm sei laut einem BGH-Urteil für die Schuldfrage irrelevant und habe deshalb in der Headline nichts zu suchen.

Verkehrsgewalt beim Namen nennen

Um sich von dem Auto im Kopf zu befreien, können weitere sprachliche Mittel helfen. Wenn Sie nicht „erfasst“ sagen, sondern „fährt an“ oder „rammt“, dann wird die Schwere der Krise deutlicher. „Autofahrerin fährt Radfahrerin an.“ Das wollen wir ja alle verhindern, da müssen wir aktiv werden, wenn das alltägliche Praxis ist, anders als bei dem Vorfall „Radfahrerin erfasst“.

Auch das Wort „Unfall“ erscheint mir fehl am Platz, wenn wir Verkehrsgewalt auf der Straße beschreiben wollen. „Unfälle“ sind überraschend und isoliert. Wir können aber erwarten, dass wir in diesem Jahr mehrere Millionen Kollisionen im Straßenverkehr haben werden. Dies wird für hunderttausende Menschen schwere physische und psychische Verletzungen bedeuten. Es werden zudem in diesem Jahr in Deutschland etwa 3.000 Menschen durch Verkehrsgewalt getötet werden, wenn sich der Trend der letzten Jahre fortsetzt. Überraschend oder isoliert scheinen diese Vorfälle nicht zu sein. Vor diesem Hintergrund reden wir besser von Kollisionen und Verkehrsgewalt, nicht von „Unfällen“.

Nur das Auto ist vollwertig, alles andere ist „Gedöns“

Die Infrastruktur, auf der Radfahrende unterwegs sind, wird „Radwege“ genannt und nur wer sich tief in Verwaltungsrichtlinien etc. einliest, kennt den Unterschied zwischen Radschutzstreifen, Radfahrstreifen, Radschnellweg, geschützter Radweg usw. Auch Gesetzestexte reden vom „Radweg“. In der Straßenverkehrsordnung, der wichtigsten Bundesverkehrsverordnung Deutschlands, wird von Radwegen gesprochen. Es ist in der StVO auch die Rede von Fußwegen, Gehwegen, Feldwegen und Waldwegen, sogar auch von Reitwegen und Fußgängerüberwegen. Über was „Überwege“ führen, wird übrigens nicht gleich erläutert. Die StVO geht anscheinend davon aus, dass Autoflächen eine Selbstverständlichkeit sind. Für Autos hingegen gibt es keine „Autowege“, denn das würde das Auto herabsetzen. Für Autos gibt es in der StVO eine „Fahrbahn“. Die ist offenbar für den „richtigen Verkehr“ vorgesehen, den Autoverkehr.

„Um sich vom Auto im Kopf zu befreien, können sprachliche Mittel helfen.“

Dr. Dirk von Schneidemesser

Flächengerechtigkeit und offene Straßen

Wenn es um Flächenverteilung in der Stadt geht, können wir von „Flächengerechtigkeit“ sprechen. In Berlin zum Beispiel haben Forscher*innen festgehalten, dass Autofahrenden 3,5-mal mehr Platz zugestanden wird als nicht Autofahrenden. Das deutet auf eine Ungerechtigkeit hin. Durch Nutzung des Wortes „Flächengerechtigkeit“ können spannende Gedankengänge und Unterhaltungen angestoßen werden: Was ist eine gerechte Flächenverteilung? Eine, bei der die meisten öffentlichen Flächen von privat gelagerten Autos auf „Autolagerflächen“ stehen? Oder eine, wo man überall parken darf? Ich habe gerade zweimal denselben Zustand beschrieben, aber die Unterhaltung führt uns höchstwahrscheinlich in unterschiedliche Richtungen, wenn ich von „Autolagerflächen“ statt „Parkplätzen“ rede.

Wenn Straßenraum nicht mehr für den Autoverkehr, sondern für andere Zwecke umgenutzt wird, ist oft die Rede von „gesperrten Straßen“. Wir sagen, dass wir Straßen „schließen“ oder „dichtmachen“, damit wir beispielsweise einen Markt dort veranstalten können. Auf einem Markt wird verkauft, aber auch gebummelt und gegessen. Es werden Nachbarn getroffen, es finden Begegnungen statt, es wird verweilt, gearbeitet und erholt. Ähnliches gilt für ein Straßenfest, eine Spielstraße oder eine autofreie Promenade. Auf der durchschnittlichen Straße passiert vor allem eins: Autoverkehr. Auf einem Markt oder einem Platz passieren vielfältige Sachen. Einen Straßenabschnitt als „gesperrt“ zu bezeichnen, wenn Autoverkehr dort nicht stattfindet, ist nicht nur eine unzutreffende Beschreibung. Es lässt auch das Bemühen, den öffentlichen Raum für viel mehr Menschen und Aktivitäten zugänglich zu machen, in einem negativen Licht erscheinen. Auf subtile Weise erzeugt es auch Rechtfertigungsdruck für diejenigen, die eine Straße für vielfältige Aktivitäten und eine größere Bandbreite an Menschen öffnen wollen. Daher wäre es besser in solchen Fällen, von „Straßen öffnen“ oder „offene Straßen“ zu sprechen, als davon, sie zu sperren. Bevor das Auto kam und jegliche Nutzungen der Straße außer für den Autoverkehr ausschloss, gab es schließlich keine „Fußgängerzonen“.

Genauso wie die Dominanz des Autos in der Stadt den Möglichkeiten für andere Verkehrsarten im Wege steht, die sicherer, gesünder und nachhaltiger sind, steht das Auto in unseren Köpfen den kreativen Gedanken im Wege, die wir zu Stadtgestaltung und Mobilität haben könnten. Wir wollen das Auto nicht unbedingt komplett verbannen, aber es wäre schon hilfreich, wenn wir die Dominanz des Autos in unseren Köpfen zurückdrängen würden. Damit könnten wir unseren Gedanken – und vielleicht dann irgendwann auch unseren Beinen – freieren Lauf geben.

Zum Vertiefen: Literatur

Peter Norton:

Street Rivals: Jaywalking and the Invention of the Motor Age Street. (2007) / Fighting Traffic. The Dawn of the Motor Age in the American City. (2011)

Laura Nemi, & Liane Young:

When and Why We See Victims as Responsible. The Impact of Ideology on Attitudes Toward Victims. (2016)

Goddard et al.:

Does news coverage of traffic crashes affect perceived blame and preferred solutions? Evidence from an experiment. (2019)

H. Magusin:

If you want to get away with murder, use your car: a discursive content analysis of pedestrian traffic fatalities in news headlines. (2017)

Dr. Dirk von Schneidemesser

… ist Sozial- und Politikwissenschaftler am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. Er studierte an der Uni Freiburg und der FLACSO Buenos Aires und promovierte zu der Kommunikation von lokalen Transportmaßnahmen an der Hertie School of Governance in Berlin. Er ist im ehrenamtlichen Vorstand von Changing Cities e.V., die sich für die Mobilitätswende einsetzen.

Bilder: stock.adobe.com, Changing Cities, noz.de, ems TV, stock.adobe.com – fotomek, stock.adobe.com – Dan Race, Volksentscheid Fahrrad – Norbert Michalke

stock.adobe.com

stock.adobe.com

VCD, Jörg Farys

VCD, Jörg Farys stock.adobe.com - Trygve

stock.adobe.com - Trygve