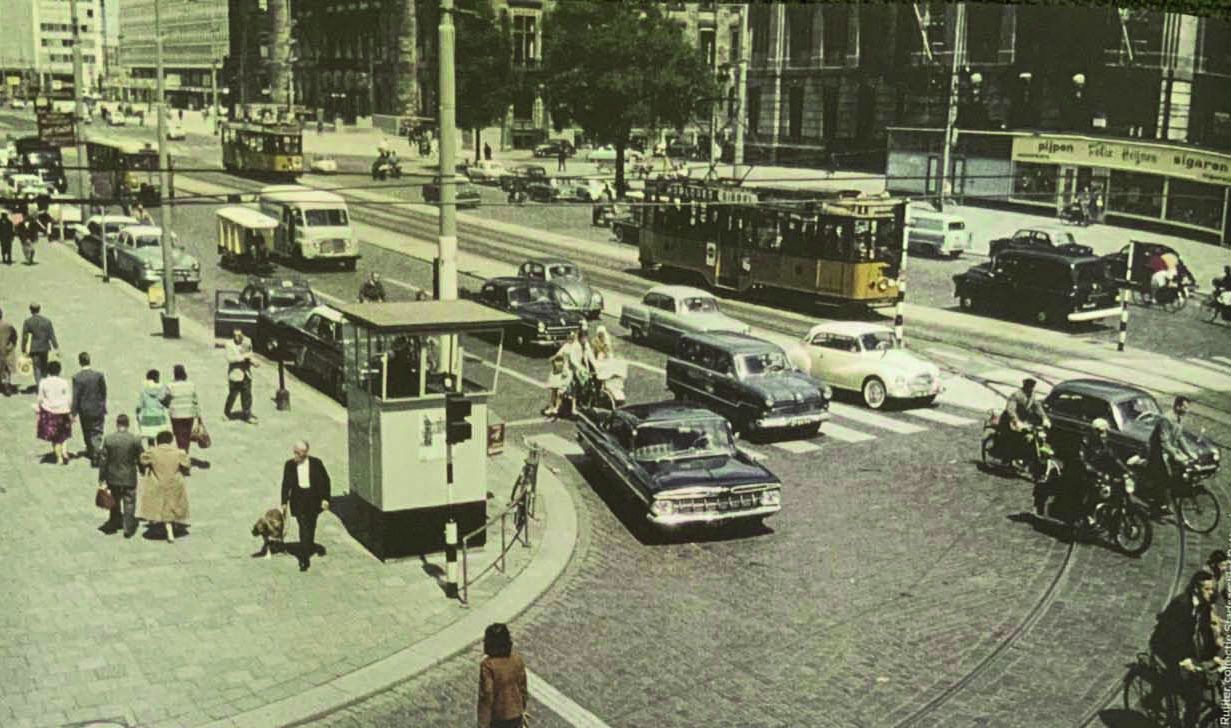

Während viele Entscheider*innen aus Verwaltung und Politik noch über mehr Radverkehr oder weniger Autos nachdenken, überholen die hochdynamischen Entwicklungen alte Realitäten. Vieles spricht dafür, dass verschiedenste Formen von Mikromobilität und Mobility as a Service (MaaS) dabei sind, unsere Gewohnheiten und Routinen und auch Märkte gründlich zu verschieben.(erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2021, Sept. 2021)

Selbst in hochkarätig besetzten Diskussionspanels geht es meist um die gleichen Themen. Verkürzt gesprochen: Wie kann man Verkehr (meist gemeint: Autoverkehr) flüssiger und umweltfreundlicher gestalten, wie lässt sich Radverkehr störungsfrei und einigermaßen sicher in diese Strukturen integrieren und wie kann der ÖPNV dazu beitragen, Straßen vom Autoverkehr zu entlasten?

Mikromobilität bei Entscheidern unterschätzt

Wie wenig bislang neue Mobilitätsformen mitgedacht werden, zeigte exemplarisch kürzlich eine Runde der Bundesregierung zum Thema „Mobilität der Zukunft“ und die Antworten auf die Frage, warum auf der einen Seite private Elektroautos und mutmaßlich eher umweltschädliche Hy-brid-Fahrzeuge gefördert und auf der anderen Seite deutlich umweltschonendere Mikromobilität ausgespart würde. Die Antwort: Erst Ratlosigkeit, ausgerechnet aus dem Bundesumweltministerium, und dann die Ergänzung einer Vorständin von Continental, dass man ja wisse, welche Pro-bleme mit den Tretrollern verbunden wären und dass diese gerne in Gewässer geworfen würden. „Die Unkenntnis und Ignoranz der Politik beim Thema Mikromobilität ist ein absoluter Skandal“, sagt dazu der Experte Dr. Hans-Peter Kleebinder, der mit den Schwerpunkten Mobilität, Smart Cities, strategische Markenführung sowie Innovationsmanagement unter anderem als Lehrbeauftragter der Universität St. Gallen und als freier Berater tätig ist.

Bereits die Reduktion auf das Thema E-Tretroller spricht wohl dafür, dass das Thema entweder nicht verstanden oder bewusst in eine bestimmte Ecke gedrängt wird. Harsche Kritik kommt von ihm auch zur Verteilung der Fördermittel: „Die Förderpraxis ist absurd und die Umweltprämie de facto reine Wirtschaftsförderung. Das meine ich als Bürger und Beirat bei Microlino“ (red. Anm.: neues Microcar, Kategorie Light Electric Vehicle LEV).

E-Kickscooter als „Feindbild“?

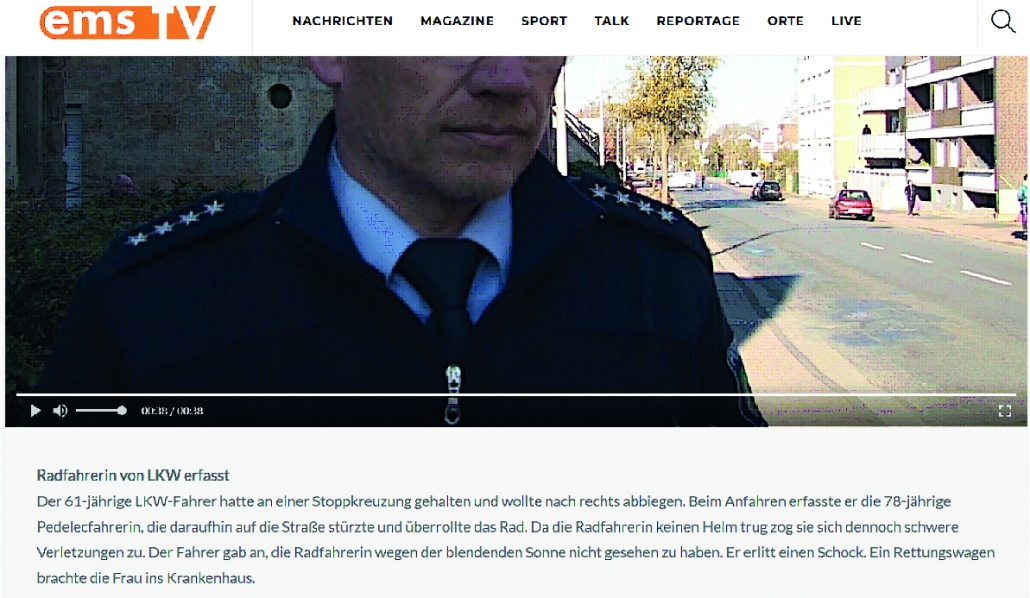

Viele neue Technologien und Produkte bleiben nicht ohne Risiken, Nebenwirkungen oder handfeste Pro-bleme. Vor allem in der Anfangsphase. Neben berechtigter Kritik gibt es zudem oftmals aber auch eine Reihe von Vorurteilen, die sich, bewusst oder unbewusst mit verschiedenen Motiven und Ängsten vermischen – in der Steigerung bis hin zu Ächtungs- und Verbots-Szenarien.

Mit Blick auf die im Grunde ja eher harmlosen E-Kick-scooter stellt man schnell fest, dass es inzwischen fast schon zum guten Ton gehört, sie samt den Nutzerinnen pauschal abzuwerten oder zu verdammen. Zu den Vorwürfen gehören sowohl das Fehlverhalten, sicher auch bedingt durch mangelnde Fahrfertigkeiten und sonstige Kenntnisse der Nutzerinnen, wie auch allgemeine gesellschaftliche Phänomene wie Vandalismus, Formen von unsozialem oder ignoranten Verhalten oder ganz simpel Platzprobleme. Was hilft, ist eine differenzierte Sichtweise und sicher auch ein Blick in die Vergangenheit. Denn Ähnliches hat man schon zu Karl von Drais‘ Erfindung, der Draisine gesagt, zu den folgenden „Hochrädern“ und den deutlich sichereren „Niederrädern“, dem E-Bike oder den „unsportlichen“ E-Mountainbikes. Auch Autos und ihren Fahrer*innen stand man lange skeptisch gegenüber. Teils musste sogar ein Mensch mit roter Flagge als Warnung vorauslaufen. Jede Menge Kritik kennt man auch mit Blick auf Skifahrerinnen, den Snowboard-Trend, Skateboarder etc. Was die Sichtweise mit Blick auf E-Kickscooter betrifft, kann man immer wieder feststellen, dass hier viele Fragen in den Fokus gerückt werden, die man umgekehrt bei Autos oder Motorrädern so nur selten oder gar nicht stellt: Werden sie eher als Freizeitfahrzeuge oder echte Transportmittel genutzt? Wo sollen sie bloß parken? Wie sieht es mit der Umweltfreundlichkeit aus? Wie mit der Sicherheit? Was ist mit der Befolgung der StVO? (…)

Beim Thema Parken kann man sich beispielsweise fragen, warum von offiziellen Stellen in Diskussionen einerseits beklagt wird, dass Städte „mit E-Scootern vollgemüllt“ würden, während andererseits Autos großflächig auf Fußwegen geduldet werden und in der Politik um jeden (Auto-)Parkplatz, der umgewidmet werden soll, gerungen wird.

Die E-Kickscooter machen hier als Vorreiter schlicht ein Problem deutlich, das auch andere Mobilitätsformen, wie 45-km/h-E-Scooter, Lastenräder, Mikromobile für Senioren oder Carsharer teilen: Platz wäre da, aber die Kapazitäten sind durch die schiere Menge an privaten Pkws faktisch längst erschöpft. Wenig hilfreich erscheinen auch Diskussionen darüber, welche Wege im Einzelnen substituiert werden, denn letztlich entscheiden die Menschen aus vielfältigen Motiven, wie, warum und wohin sie sich bewegen.

Herausforderungen für Politik und Verwaltung

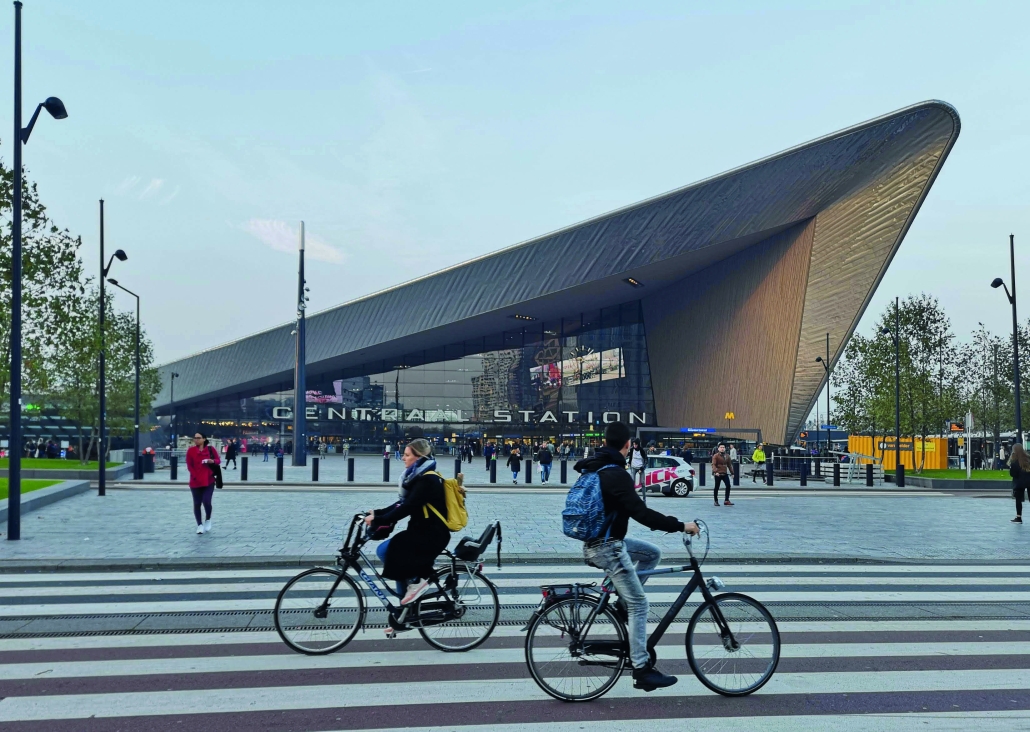

Tatsächlich gibt es für die Politik auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene viel zu tun, was den Rahmen und die Infrastruktur für die neuen Mobilitätsformen und den Wandel hin zu Mobility as a Service als Türöffner der Mobilitätswende angeht. Die E-Kickscooter-Anbieter setzen sich mit dafür ein und sie entwickeln die Technik in rasantem Tempo weiter. Die Scooter selbst werden immer langlebiger, sicherer und beispielsweise durch Akkuwechselsysteme und den Einsatz von Schwerlastenrädern oder Wechselstationen für den Tausch deutlich umweltfreundlicher. Auch die eingesetzte Software wird immer ausgefeilter. Mit ihr lassen sich in definierten Zonen schon heute automatisiert Park- und Fahrverbote oder Geschwindigkeitsreduzierungen umsetzen. So wird beispielsweise das Parken in der Nähe von Gewässern unmöglich, damit sie nicht von Fremden hineingeworfen werden. Auch Bildaufnahmen des ordentlich geparkten Scooters via App gehören bei vielen Anbietern inzwischen zum Standard. Möglich sind künftig noch viele weitere Anwendungen, beispielsweise, um alkoholisiertes Fahren, Mehrfach-Spaßfahrten, die Nutzung von Fußwegen oder Fahrten mit zwei Personen zu erkennen und möglichst auszuschließen. Neben den Innovationen setzen die Anbieter auch auf eine gute Zusammenarbeit mit den Städten. Einige, wie Voi, Tier oder die Ford-Tochter Spin, setzen sich dabei inzwischen öffentlich für eine stärkere Regulierung und limitierte Ausschreibungsverfahren ein. „Städte sollten sich gezielt auf einen oder einige wenige Partner einlassen und lokalspezifische Maßnahmen entwickeln“, heißt es dazu von Voi. Das sieht auch Tier so: „Ziel sollte es sein, den besten Anbieter auszuwählen, und so die höchste Qualität für Nutzer*innen sowie eine optimale Zusammenarbeit mit der Stadt sicherzustellen.“ In europäischen Metropolen habe man damit gute Erfahrungen gemacht. In Deutschland ist der Markt dagegen bislang weitgehend unreguliert. Hier sieht man Nachholbedarf, ebenso wie bei der Infrastruktur und fehlenden Stellplätzen. In einem offenen Brief fordert das Branchenbündnis „Dialog Mikromobilität“ beispielsweise mehr Stellflächen für Fahrräder und E-Kleinstfahrzeuge, Flächen für Microhubs, breitere und sichere Radwege sowie Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Innenstädten.

Türöffner für Neudefinition von Mobilität

Vor Problemen steht zunehmend auch der öffentliche Verkehr. Wie gehen die Anbieter mit der neuen Konkurrenz um? Bezieht der ÖV sie mit in sein Angebot ein oder lässt er sie links liegen? „Ohne neue Partnerschaften, die eine flexible Nutzung von E-Trotties (Schweizerisch für E-Kickscooter) bis Cargobikes ebenso inkludieren wie Taxis und Mietwagen, wird der ÖV in vielen Zielgruppen nicht erfolgreich sein“, meint der Züricher Mobilitätsexperte Prof. Dr. Thomas Sauter-Servaes mit Blick auf die Zukunft. Vorreiter in der Integration ist aktuell Google Maps.

„Ohne neue Partnerschaften wird der ÖV in vielen Zielgruppen nicht erfolgreich sein.“

Prof. Dr. Thomas Sauter-Servaes

Der Kartenanbieter integriert seit Kurzem nicht nur den öffentlichen Verkehr, sondern auch die Angebote von Mikromobilitäts-Anbietern in seiner App. So können Nutzer*innen zum Beispiel sofort entscheiden, ob sich beispielsweise der Fußweg zur Haltestelle oder das Warten auf die nächste Bahn lohnt, oder ob man lieber einen Scooter in der Nähe mietet. Auch andere Anbieter, wie die aus dem Joint-Venture zwischen BMW und Daimler hervorgegangene Marke Free Now (ehemals MyTaxi) bieten seit Kurzem eine umfassende Mobilitätspalette, vom Taxi über Ride- und Carsharing, bis hin zu E-Kickscootern oder E-Scootern der 45-km/h-Klasse.

Ungeachtet der negativen Berichte spricht aktuell vieles dafür, dass sich E-Kickscooter als tatsächlicher Türöffner oder „Enabler“ einer neuen Mobilität und Mobility as a Service entwickeln. Nach einer Schätzung des Mobility Market Outlook von Statista werden in diesem Jahr in Deutschland rund elf Millionen Menschen E-Scooter-Sharing genutzt haben. Der Umsatz wird im Jahr 2021 demnach etwa 140 Millionen Euro betragen. Damit ist Deutschland der weltweit zweitgrößte Markt für den Verleih von E-Kickscootern – vor Frankreich und nach den USA. Laut Prognose wird im Jahr 2025 in Deutschland ein Marktvolumen von 228 Millionen Euro erreicht; dies entspricht einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 13 Prozent.

Innovative Angebote und neue Geschäftsmodelle

Der Erfolg und die Wachstumsprognosen im Mikromobilitätsmarkt, den die Berater von McKinsey bereits 2019 auf 100 bis 150 Milliarden US-Dollar in Europa schätzten, lassen Investorengelder sprudeln. Absehbar werden sie in der Folge neben Wachstum in der Fläche auch eine ganze Reihe neuer Produkte, Services und innovativer Geschäftsmodelle mit sich bringen. Einige Beispiele: Der E-Kickscooter-Sharer Bird hat eigene Modellserien für den Verkauf aufgelegt, integriert inzwischen auch hochmoderne E-Bikes als Sharing-Modell und zum Verkauf in sein Programm und arbeitet aktuell an innovativen Mobilitätshilfen für Gehbehinderte und Senioren. Ein großer Trend sind Akkuwechselstationen für Schwerlasträder, zum Beispiel von Swobbee und für E-Motorroller.

Bei Zweitem gehören sie, beispielsweise in Taiwan mit Anbietern wie Gogoro und Kymco, inzwischen zum Standard. Auch bei Lastenrädern stellt sich grundsätzlich die Frage, ob diese nicht vielfach besser im Rahmen von Abo- oder Sharing-Modellen genutzt werden. Für diesen Markt hat sich der spezialisierte Sharinganbieter Sigo ein System einfallen lassen und andere rücken schnell nach. Konzerne, wie die französische PSA-Gruppe mit „Free2Move“ (Mobility as a Service/Microcars), Ford mit „Spin“ (E-Kickscooter) oder die niederländische Pon-Gruppe machen sich mit VW daran, den neuen Markt zu gestalten. Die Pon-Gruppe, zu der unter anderem renommierte Fahrradmarken gehören, bietet dabei seit Kurzem unter dem Namen „Dockr“ Abo-Angebote für elektrische Transportfahrzeuge an, von E-Cargobikes über Personenwagen bis hin zu großen Lieferwagen. Was die Anbieter und Geschäftsmodelle besonders macht, ist das Bestreben, Märkte disruptiv zu verändern, sie in kurzer Zeit als Marktführer zu erobern und mit hohem Aufwand gegen Konkurrenten abzusichern und weiterzuentwickeln. Was das konkret bedeutet, ist noch nicht ausgemacht. Einige Parameter des Wandels scheinen allerdings bereits festzustehen: Sowohl die finanziellen Ressourcen, über die die Anbieter verfügen, wie auch der Konkurrenzdruck werden immer größer. Der Wandel lässt sich wohl nicht aufhalten und das Tempo nimmt weiter zu. In Frankreich haben die Verkaufszahlen der E-Kickscooter zum Beispiel bereits die der E-Bikes überholt. Mit den Technologien und Tools verändern sich auch die Nutzungsgewohnheiten. Andere Bereiche, wie die Film- und Musikbranche, haben solche Umbrüche in wenigen Jahren erlebt. Ob man in zwei, drei Jahren auf Konferenzen noch über das Thema „Fahrrad versus Auto“ spricht und ob es in zehn Jahren noch separate Automobil-, Fahrrad- und Motorrad-Industrien und MaaS-Anbieter gibt? Zweifel scheinen angebracht.

Bilder: Microlino, Bird, Dockr; Free Now (Screenshot Werbung); stock.adobe.com – Trygve; Qimby.net; Birdstock.adobe.com – hanohiki

Microlino

Microlino  Share2Move

Share2Move

Schwalbe

Schwalbe

Stephan Wimmer

Stephan Wimmer

Georg Bleicher

Georg Bleicher

stock.adobe.com - Trygve

stock.adobe.com - Trygve

stock.adobe.com

stock.adobe.com

VCD, Jörg Farys

VCD, Jörg Farys

Dutch Cycle Embassy

Dutch Cycle Embassy