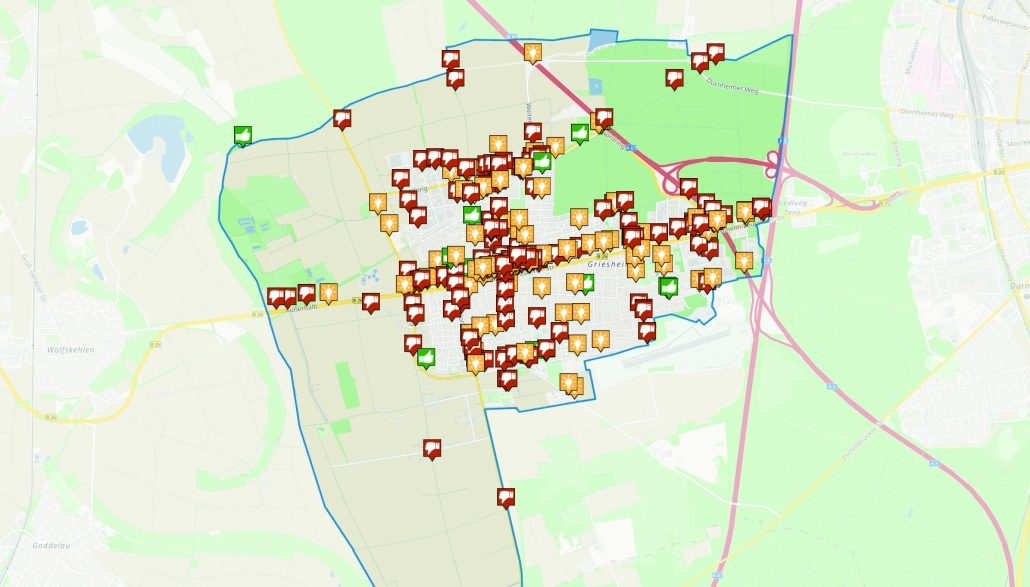

Wer Verkehrswendeprojekte kommunikativ gestalten will, muss lokale Akteure und ihre Themen kennen. Um Konflikten vorzubeugen, sollten Bürger*innen rechtzeitig beteiligt werden. Die lauten ebenso wie die leisen Stimmen gehören dazu. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 04/2023, Dezember 2023)

Konflikte zwischen Verkehrsplanung und Bürger*innen können laut und spektakulär werden. Mitunter werden Maßnahmen der Politik oder der Verkehrsplanung dann von Gerichten kassiert. So geschehen bei dem bekannten Beispiel Friedrichstraße, wo das Berliner Verwaltungsgericht die Sperrung des Kfz-Verkehrs für rechtswidrig erklärte. Geklagt hatte eine Geschäftsfrau vom Aktionsbündnis „Rettet die Friedrichstraße“. Umgekehrt gelten jene Beteiligungsverfahren als gelungen, von denen man seltener hört. „Die erfolgreichen Projekte sind die leisen“, sagt Christian Klasen von DialogWerke. Das Beratungsbüro konzipiert und moderiert Prozesse um nachhaltige Mobilität. Klasen begleitete erfolgreiche Bürgerbeteiligungen unter anderem in Freiburg, Köln und Dresden.

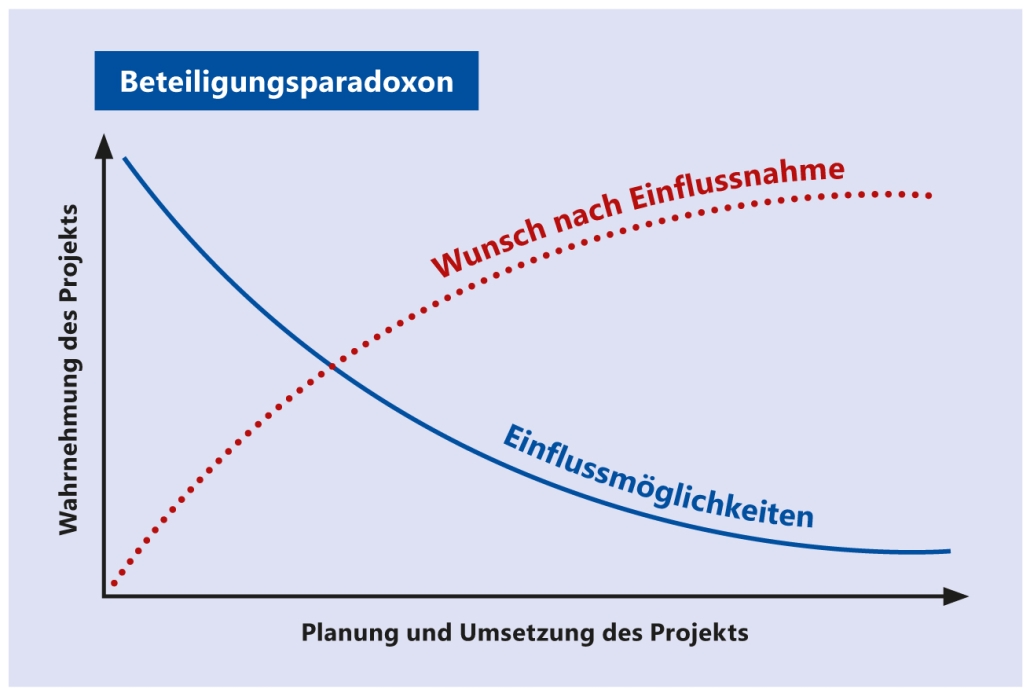

Am Anfang eines Verfahrens besteht oft geringes Interesse seitens der Bevölkerung, Einfluss zu nehmen. Im Zeitverlauf steigt der Wunsch nach Mitsprache. Zugleich sinkt die Möglichkeit einer wesentlichen Einflussnahme.

Das Beteiligungsparadoxon im Blick

„Die Beteiligung ist eine Art Versicherung“, sagt der Experte. „Macht man sie nicht, kann es richtig laut, teuer, zeitintensiv werden.“ Im Blick haben sollte man das Verhältnis von Interesse zu den Möglichkeiten der Einflussnahme im Zeitverlauf eines Verfahrens. Es wird im Beteiligungsparadoxon ausgedrückt. Demnach ist das Interesse von Bürger*innen am Anfang eines Projekts gering. Die Möglichkeiten auf Planungen Einfluss zu nehmen ist zu diesem Zeitpunkt jedoch hoch. Im Verlauf des Prozesses nimmt das Engagement der Bevölkerung zu. In der Umsetzungsphase erreicht es seinen Höhepunkt. Gleichzeitig nimmt die Möglichkeit der Einflussnahme dann ab. Wenn die Betroffenen das größte Interesse am Beteiligungsverfahren zeigen, besitzen sie nur noch geringe Einflussmöglichkeiten. Klasen: „In einem Koordinatenkreuz dargestellt, treffen sich irgendwann beide Linien. Spätestens dann müssen wir die Leute eingebunden haben.“

Positive Narrative versus Verlustängste

Hinter Protesten gegen Maßnahmen stehen oft Verlustängste bei den betroffenen Anrainerinnen. „Mobilität ist eine Gewohnheitssache“, erklärt Klasen. „Das hat mit Rationalität wenig zu tun. Bei der Mobilitätswende geht es darum, den Raum neu aufzuteilen. Egal in welcher Stadt wir arbeiten: Der meiste Ärger dreht sich um den Platz für den ruhenden und fahrenden Kfz-Verkehr.“ Als Konsequenz müssen die Vorteile einer Veränderung klar kommuniziert werden. So vollzog man in Hamburg eine Wende von der „autofreien“, zur „autoarmen“ Stadt. Darauf wies der ehemalige Projektleiter von „freiRaum Ottensen“ , Bastian Hagmaier Anfang dieses Jahres gegenüber der Tageszeitung taz hin: „Angefangen hat es mit dem Verkehrsversuch Ottensen macht Platz 2019/2020, in dem einzelne Straßenzüge als autofreier Raum erprobt worden sind. Auf Basis dessen hat die Bezirkspolitik im Februar 2020 den Beschluss gefasst, dass es eine Verstetigung geben soll, und auch schon den Terminus des autoarmen Quartiers statt wie im Verkehrsversuch den des autofreien genutzt.“ Als weiteres Beispiel nennt Christian Klasen die Vision des Hannoveraner Bürgermeisters Belit Onay. Der betonte, dass es für Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, zukünftig leichter sein wird, ihre Ziele zu erreichen. „Er verpackt das in eine Geschichte und erläutert den Mehrwert. Das ist ein Erfolgsfaktor.“ Das alte Narrativ von der alleinerziehenden Nachtschwester, nach der sich die Regeln für alle übrigen Verkehrsteilnehmerinnen orientieren sollen, wird durch eine neue Story ersetzt. Immerhin gewann Onay mit seiner Vision der Verkehrswende den Wahlkampf.

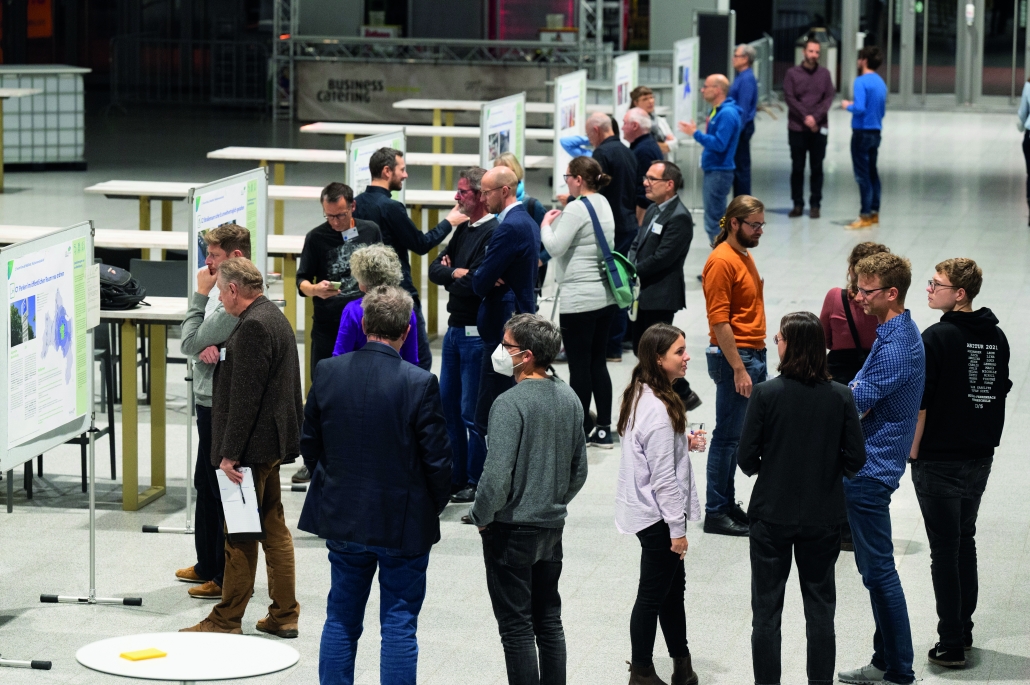

In Freiburg hatten die Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung vor Ort und online die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen, Wünschen und Anregungen aktiv in den Klimamobilitätsplan einzubringen.

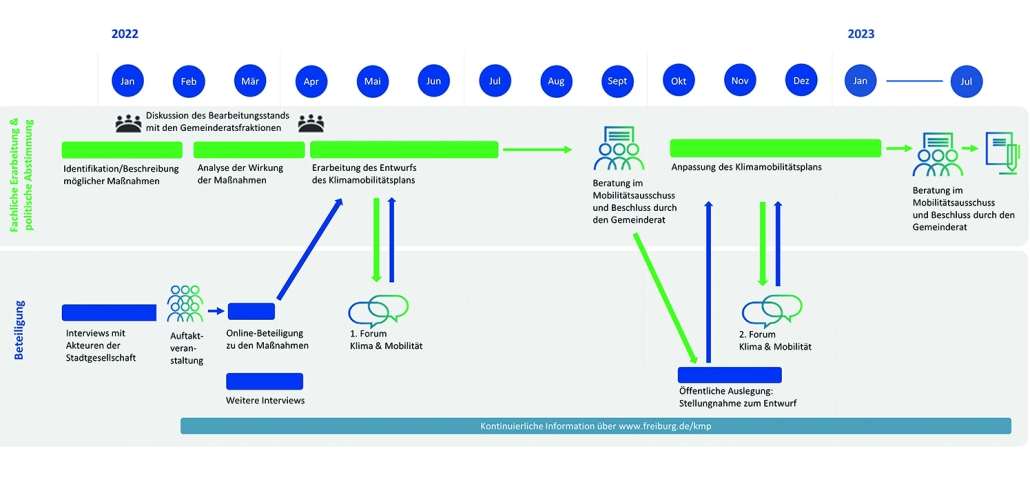

Von der Vorbereitungsphase bis zum Freiburger Gemeinderatsbeschluss wurden in einem zweijährigen Entstehungsprozess die fachliche Bearbeitung und die Öffentlichkeitsbeteiligung eng miteinander verzahnt.

Freiburger Mobilitätsplan vor Ort und im Livestream

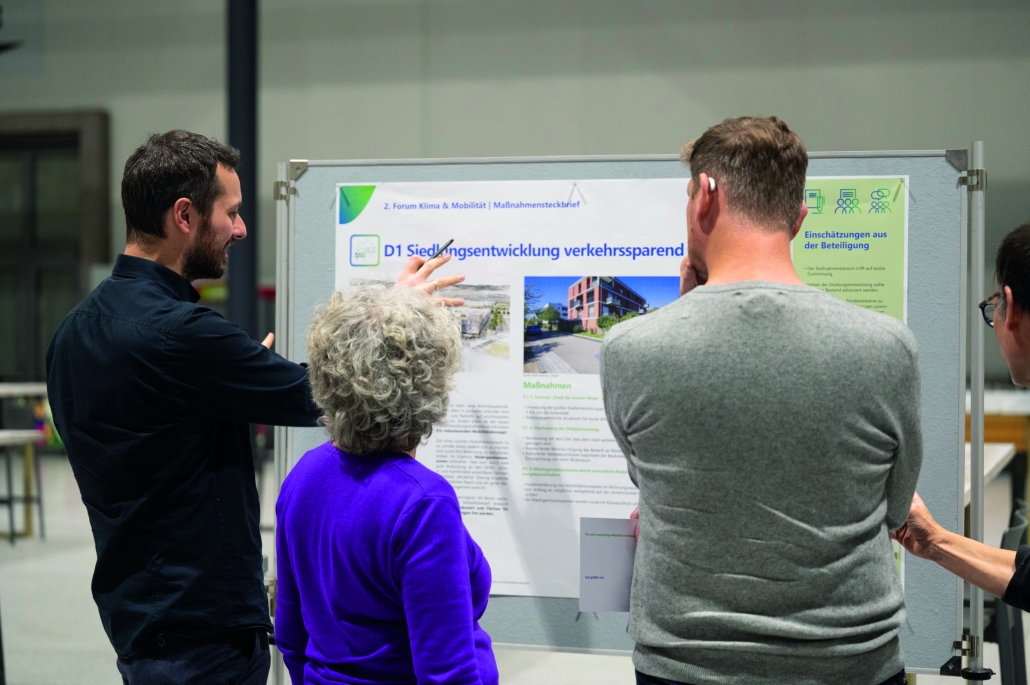

Hilfreich ist eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung der Bürgerinnen. Sie beginnt mit der Kommunikation über eine Projektidee. „Man muss den Leuten sagen: Es ist noch eine Idee und noch nicht geplant. Sonst gibt es sofort Protest“, warnt der DialogWerke-Experte. Dazu gehören ein Ansprechkontakt sowie ein brauchbares Format. Ein gutes Beispiel für solche Formate ist der zweijährige Beteiligungsprozess zum Klimamobilitätsplan (KMP) 2023 in Freiburg. Darin geht es um Maßnahmen mit dem Ziel, mindestens 40 Prozent der Treibhausgase bis zum Jahr 2030 einzusparen. Am Anfang standen Interviews mit der Stadtgesellschaft, vom ADFC über die IHK bis hin zu Fridays for Future. Es folgte eine prominent besetzte Auftaktveranstaltung mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann und Oberbürgermeister Martin Horn im Konzerthaus Freiburg. Damals unter Pandemie-Auflagen: „Rund 280 Teilnehmende vor Ort und im Livestream waren dabei“, erinnert sich Klasen. „Weil wir die Aufmerksamkeit hatten, folgte noch eine Online-Beteiligung zum Mobilitätsverhalten mit etwa 800 Leuten.“ Darin priorisierten Teilnehmende den Ausbau des Radnetzes, einen sicheren und umweltverträglichen Ausbau des Straßenverkehrs sowie des ÖV. Es folgten zwei Ein-Tages-Foren, auf denen mit Stakeholdern und zufällig ausgewählten Bürgerinnen über den KMP diskutiert wurde. Klasen findet: „Das war konkreter. Wir konnten verschiedene Maßnahmen nebeneinanderlegen und fragen: Was heißt das eigentlich, wenn wir die Parkpreise vervierfachen?“

„Wollen wir dreihundert Leute haben, schreiben wir drei- bis viertausend an. Die Rücklaufquote beträgt weniger als zehn Prozent.“

Christian Klasen, DialogWerke

Die Arbeit mit ausgewählten Zufallsbürgerinnen

Die Arbeit mit Zufallsbürgerinnen fußt auf einem möglichst heterogenen Auswahlfeld nach Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Einkommen, Wohnort oder Mobilitätsverhalten. Klasen: „Wollen wir dreihundert Leute haben, schreiben wir drei- bis viertausend an. Die Rücklaufquote beträgt weniger als zehn Prozent.“ In Freiburg wurden 550 Personen zufällig aus dem Melderegister gezogen und angeschrieben. Auf Basis der Rückmeldungen wurde eine Gruppe ausgewählt, welche die Breite der Stadtgesellschaft widerspiegelt. Im Alter von 23 bis 80 Jahren mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen und einem diversen Mobilitätsverhalten.

Man muss auch wissen: Je mehr Daten abgefragt werden, desto geringer die Rücklaufquote. Klasen sagt sogar: „Am besten wäre, man würde nur sagen: Es geht um die Gestaltung der Zukunft der Stadt.“ Dahinter steckt die Erfahrung, dass die eine Gruppe zum Thema Mobilität abwinkt und sagt: „Ist doch alles gut, ich will keine Veränderung.“ Die Menschen, die eine Veränderung wollen, neigen eher dazu, sich zu beteiligen. Dann wird es unausgewogen.

Um mit Bürger*innen über Mobilität zu reden, die durch herkömmliche Bewerbung nicht erreicht werden können, braucht es die aufsuchende Beteiligung wie hier in Köln.

Beteiligung braucht die richtigen Orte

Unter der Beteiligung der DialogWerke fanden ähnliche Foren in Dresden und Köln statt. Nach Klasens Erfahrung kann dabei ein besonderer Ort dem Thema Wertschätzung verschaffen. So lud die Kölner Oberbürgermeisterin anlässlich des Mobilitätsforums ins historische Rathaus. „Wer nicht gerade heiratet am Wochenende, kommt da nicht unbedingt rein. Das muss natürlich gut beworben werden.“ Geht es nur um eine Straßenraumgestaltung, reicht auch eine Schule oder Turnhalle. Ein Dialogangebot sollte man den Menschen immer machen und dabei etwas zum Anfassen mitbringen. „Am besten Pläne“, sagt Klasen. „Sich mit den Leuten zusammen darüberbeugen, um konkret zu verstehen, worum es geht.“

Laute Stimmen und andere Überraschungen

Für Verzerrung im Meinungsbild sorgen die lautstarken Stimmen. Auch wenn sie in Minderheit sind, lassen sie sich nicht einfach ignorieren. Sie müssen zu Wort kommen. Klasen rät: „Dazu muss man sagen, dass es sie in beide Richtungen gibt. Den einen gehen Maßnahmen nicht schnell genug. Die anderen sagen, jetzt bricht der ganze Wirtschaftsverkehr zusammen. Wichtig ist, gib ihnen einen klaren Rahmen, in dem sie zu Wort kommen können. Schaue aber auch, dass man die breite Mitte mitbekommt.“

Ein Diskussionspapier des Deutschen Instituts für Urbanistik DIfU („Bürgerinnen und Bürger an der Verkehrswende beteiligen“) empfiehlt, lautstarken Stimmen gegenzusteuern, indem Meinungen „vorab bzw. zu Beginn einer Bürgerversammlung z. B. per Punktabfrage erhoben werden, um unterschiedliche Positionen (Pro und Contra) auch quantitativ sichtbar zu machen.“ Auch „Fokusgruppendiskussionen“, eignen sich, um leise Stimmen zu erfassen.

Schließlich gibt es noch andere Überraschungen. Beispiel Hamburg-Bramfeld: Dort wollte die Stadtverwaltung Radwege ausbauen – und dafür alte Bäume fällen. Plötzlich stellten sich diejenigen Bürger*innen dagegen, die sonst für die Verkehrswende sind. „Wenn wir an ein Projekt rangehen, hängen wir eine Akteurs- und Themenlandkarte an die Wand“, erläutert Klasen. „Deswegen der Hinweis an die Planer: Führt gleich am Anfang ein paar Gespräche. Lernt das Thema und die Akteure kennen.“

„Mobilität ist eine Gewohnheitssache. Das hat mit Rationalität wenig zu tun. Bei der Mobilitätswende geht es darum, den Raum neu aufzuteilen.“

Christian Klasen, DialogWerke

Das Kölner Mobilitätsforum fand im historischen Rathaus in der Altstadt auf Einladung von Oberbürgermeisterin Henriette Reker statt. Ein angemessener Ort kann förderlich sein.

Erfolgreich trotz Push-Maßnahmen

In Freiburg stand am Ende des Beteiligungsprozesses die Verabschiedung des Klimamobilitätsplans. Er enthält 17 Maßnahmen, die sukzessive bis 2030 umgesetzt werden sollen. Darunter der geforderte Ausbau des Radnetzes und des ÖPNV. Aber auch Maßnahmen, die sonst viel Konfliktpotenzial mitbringen: Klasen sagt: „Da sprechen wir nicht nur von Pull-Maßnahmen: Wir machen alles schöner und laden die Leute ein, mehr Fahrrad zu fahren. Sondern über Push-Maßnahmen. Das heißt, wir drücken Fahrzeuge raus aus der Stadt.“ Obwohl der KMP ein massives Verteuern des Parkens, die Reduktion des Parkraums mit Schlüsselvorgaben für neue Siedlungen vorsieht, wurde er zum Erfolg. „Das war ein Prozess, der vom Gemeinderat am Ende über alle Parteigrenzen hinweg stark gelobt wurde,“ sagt Klasen.

Politischer Mut gehört dazu

Für den Experten von DialogWerke gehört politischer Mut zum Erfolg von Maßnahmen. Mit Blick auf Reallabore wie in Hamburg Ottensen sei es empfehlenswert, eine Sache einfach mal zu starten, gemäß dem Tenor „Ich hab euch das erklärt. Wir haben eure Bedenken ernst genommen. Wir machen das aber jetzt mal. In einem halben oder einem Jahr evaluieren wir das Ganze.“ Zwar kann es passieren, dass ein Projekt nicht funktioniert. Oder dass es das so noch nicht war. Was von Versuch und Irrtum übrig bleibt, wäre dennoch ein Lerneffekt. Der Haken daran, das weiß Klasen ebenso: „Politisch zu sagen, vielleicht machen wir auch einen Fehler, funktioniert häufig nicht.“

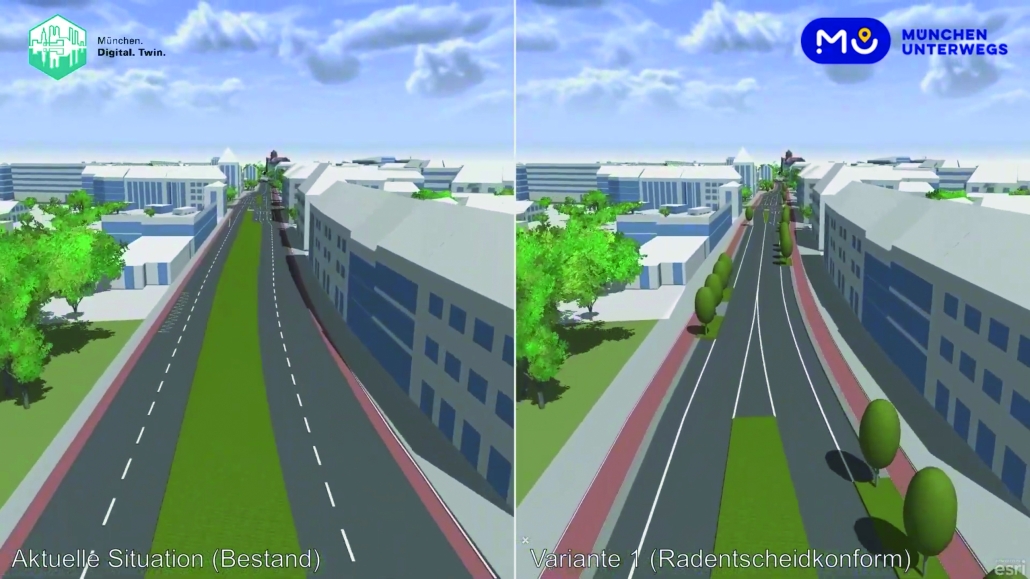

Mut braucht es auch am Ende eines Verfahrens, etwa bei der Frage, wo Kompromisse im Bürgerdialog eigentlich enden sollten. Klasen: „Viele Städte haben sich das Ziel einer Klimaneutralität bis 2035 gesetzt. Das werden wir allein mit Elektrofahrzeugen nicht schaffen. Also braucht es gewisse Maßnahmen in der Stadt. Da gibt es Modellierungen und Verkehrsmodelle. Am Ende, so sind unsere demokratischen Verhältnisse, entscheidet darüber in der Regel der Stadtrat, der Gemeinderat oder ein Verkehrsausschuss. Da sind dann irgendwo die Grenzen der Beteiligung gesetzt.“

Bilder: Stadt Köln – Thomas Banneyer, Grafik: Velobiz, Stadt Freiburg, Stadt Freiburg – Patrick Seeger, DialogWerke

Stadt Köln – Thomas Banneyer

Stadt Köln – Thomas Banneyer

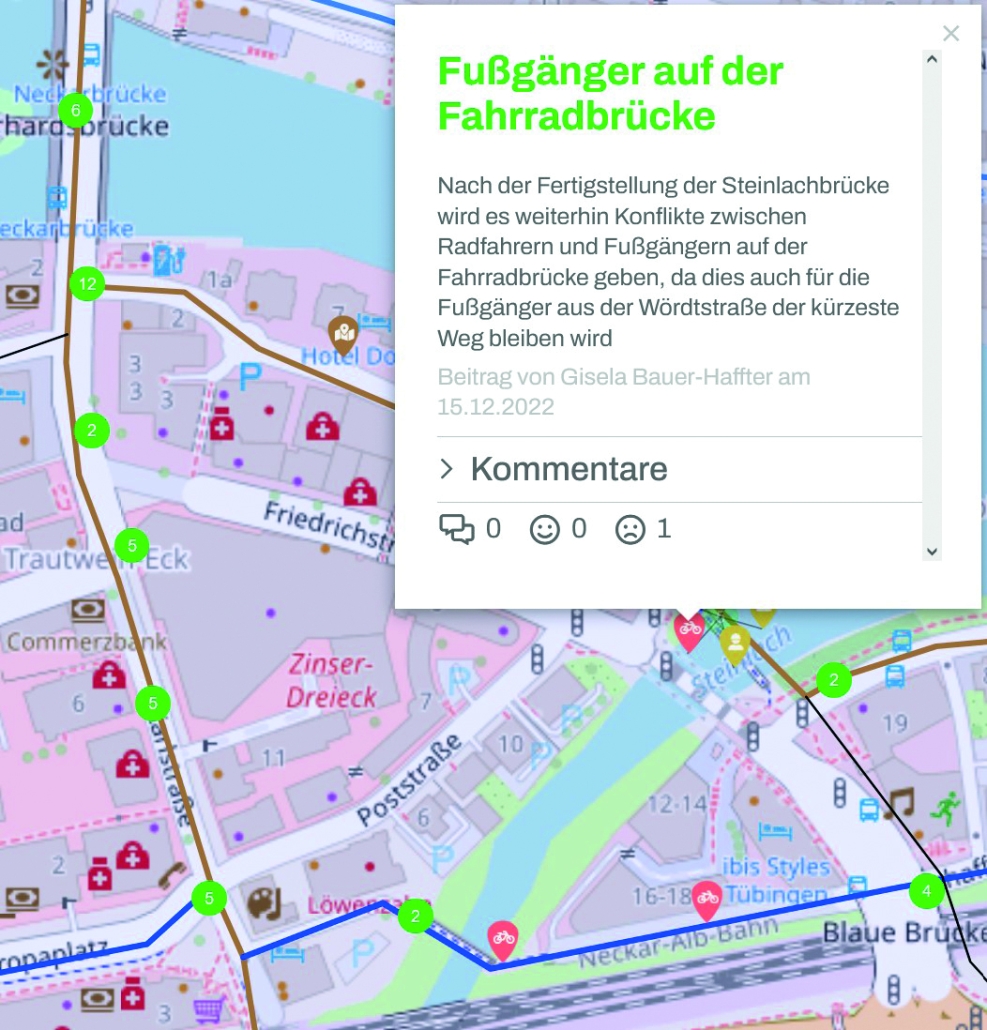

Stadt Tübingen

Stadt Tübingen