Das Fahrrad ist für die Verkehrswende unerlässlich. Und es ist inklusiv: Tatsächlich können auch viele Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten gut fahrradmobil sein. Wir stellen Beispiele und Entwicklungen vor und beleuchten Hintergründe. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 01/2024, März 2024)

Unsicherheit, verlorene Balance-Fähigkeiten oder einfach mehr Komfort-Bedürfnis: Dreiräder sind oft ein Aha-Erlebnis.

Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten und Radfahren: Das ist eine überraschend gut funktionierende Kombi, einfacher, als viele heute noch denken. Grob kann man die technischen Möglichkeiten, die Radfahren zu einem inklusiven Erlebnis machen, zunächst in zwei Kategorien einteilen: Erstens gibt es Fahrräder für zwei Menschen, also verschiedene Arten von Tandems. Hier ist es möglich, dass ein Mensch ohne Einschränkung das Fahrrad steuert und ein Mensch mit Einschränkungen mitfährt. Je nach Fahrradtyp und persönlichen Fähigkeiten ist es dabei möglich, dass beide für den Vortrieb sorgen. Die andere, sehr große Kategorie: Fahrräder mit drei oder vier Rädern, die aufgrund ihrer Bauart durchaus für Menschen mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen und Bedürfnissen geeignet sind. Die Bandbreite ist riesig und geht, wie wir noch sehen werden, von Menschen, die einfach einen hohen Komfort- oder Sicherheitsanspruch ans Fahrrad haben, bis hin zu Menschen, die zum Beispiel aufgrund einer Querschnittslähmung ihre Beine nicht mehr bewegen können. Dabei handelt es sich mittlerweile bei diesen Therapie- oder Reha-Rädern meist um Fahrräder mit Motor-Unterstützung bis 25 Stundenkilometer, also Pedelecs. Besser wäre sicher eine allgemeine Bezeichnung wie Sicherheits- und Komforträder, da die Beweggründe, ein Dreirad zu fahren, sehr vielfältig sein können.

„Immer mehr Menschen fahren Fahrrad, und wenn sie das aus irgendwelchen Einschränkungen nicht mehr können oder sich nicht mehr trauen, steigen sie mittlerweile immer mehr aufs Spezialrad um.“

Zusammen unterwegs: Tandems in unterschiedlichsten Variationen sind auch für Menschen mit starken Einschränkungen eine Möglichkeit, zusammen mobil zu sein.

Inklusion on Bike

Das Pino von Hase Bikes ist schon ein moderner Klassiker und das beste Beispiel für die erste Kategorie. Das Rad ist ein sogenanntes Stufentandem. Der Sessel vorne thront über dem kleinen Vorderrad, der Hintermann sitzt aufrecht im Sattel und überblickt seinen Passagier. Er hat Steuer- und Bremshoheit. Der Mensch im Vordersitz kann in seinem eigenen Rhythmus mittreten und erlebt dabei großes Kino – sitzt er doch nicht versteckt hinter einem Rücken wie beim normalen Tandem, sondern im bequemen „Kinosessel“ mit Panoramablick. Dieses Rad gibt es in vielen Variationen und es ist vielfach an spezielle Bedürfnisse anpassbar. Bereits Kinder ab einem Meter Größe können hier mitfahren – und tatsächlich auch mitpedalieren.

„Der Reha-Bereich ist breit“, sagt Dario Valenti, Sprecher des Unternehmens Hase Bikes. „Das geht von Menschen mit Behinderungen bis hin zu solchen, die aus verschiedenen (Alters-)Gründen nicht mehr auf dem Normalrad fahren können oder wollen, aber auf das Radfahren nicht verzichten möchten.“

Wichtig ist immer: Mit Mobilität meint man nicht nur den Sonntagsausflug im Park, sondern auch die Alltagsstrecke. Neben dem Pino für zwei, das zusammengeschoben nur wenig größer als ein Normalrad ist und so auch gut transportiert werden kann, ist Hase Bikes auch Hersteller von Dreirädern mit und ohne Unterstützung, unter anderem von Rädern mit Handantrieb.

Bei Handbikes werden die Pedale durch Handkurbeln ersetzt, an denen wie am normalen Lenker die Brems- und Schaltgriffe montiert sind. Übrigens hat auch hier die elektrische Unterstützung Einzug gehalten, sodass diese Handbikes ohne große Anstrengung gefahren werden können.

Auch vielfältige Anpassungen wie spezielle Kurbeln oder Pedale oder sogar eine Schulterlenkung sind für viele verschiedene Räder von Hase verwendbar. Bei den Dreirädern gilt – nicht nur bei Hase: Die Breite ist mit knapp 80 Zentimetern türentauglich.

Förderung von Reha-Fahrrädern

Um es gleich vorwegzusagen: Eine Förderung oder Kostenübernahme für ein Auto zu bekommen, ist für einen Menschen mit Einschränkungen deutlich leichter als eine Förderung für ein Reha-E-Bike – das entspricht dem Vorrang des Autos auch in anderen Belangen. Entscheidend ist wohl die Teilhabe an der Mobilität bzw. bei einer Erwerbstätigkeit die Möglichkeit, zur Arbeit zu kommen – und hier zählt vor allem das Auto als Mobilitätsgarant.

Institutionen wie die Aktion Mensch fördern zwar häufig den Erwerb von Reha-Rädern, grundsätzlich aber nur für Einrichtungen wie etwa Pflegehäuser, Altenheime etc., die beispielsweise einen Fuhrpark anlegen. Einzelne Privatpersonen werden nicht gefördert.

Immerhin: Eine Ausnahme bei der Kostenübernahme stellen Kinder mit Erkrankungen oder Behinderungen dar: Hier arbeiten die Krankenkassen mit den Herstellern zusammen und vergeben sogenannte Hilfsmittelnummern. Hat ein Produkt eine solche Nummer und kann ein Arzt bestätigen, dass dieses Produkt für das Kind bis 15 Jahre hilfreich ist, um eine Verschlimmerung der Erkrankung zu verhindern oder zu verlangsamen, dann kann man eine Unterstützungsleistung erhalten (s. a. die Ratgeber-Broschüre auf www.hasebikes.com)

Kippsicher für den City-Verkehr

Eine weitere Variante des Dreirads ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden: Das Tadpole (englisch für Kaulquappe) mit zwei gelenkten Rädern vorne und einem hinten. Es kommt eigentlich aus dem sportlichen Bereich. Der Liegeradhersteller HP Velotechnik hat mit dem Scorpion eine technische Basis, die er mit vielen Details an die Bedürfnisse des Fahrers oder der Fahrerin anpassen kann. Dieses Rad hat nicht nur in seiner tiefen Grundversion, sondern auch mit höherem Komfortsitz dank breiter Spur gute Kippsicherheit. Aber nicht nur Geometriedetails zählen. „Das Thema Motor ist bei uns ein ganz wichtiges Segment geworden“, sagt Alexander Kraft, Pressesprecher des bei Frankfurt sitzenden Unternehmens. „Beim Delta TX stehen vier unterschiedliche Motorvarianten zur Auswahl“, erklärt er. Sogar solche mit Rückwärtsgang gibt es im Sortiment. Für Menschen mit Einschränkungen ist das einfache Rangieren besonders wichtig – schon beim Abholen aus der Parkanlage. Tatsächlich, so Kraft, sei die Tadpole-Variante des Dreirads – zwei Räder vorn – in der City für viele noch ungewohnt. Neben der aufgeräumteren Optik schätzen viele das einfachere Aufsteigen auf Delta-Dreiräder – seitlich auf den Sessel setzen und sich in Fahrtrichtung drehen. Das Bein wird dabei wie nebenher über den Rahmen gehoben. Das Delta TX kommt übrigens serienmäßig mit Motor. Und gerade diese Dreiräder bieten beste Möglichkeiten zum Gepäcktransport – vom großen Korb hinter dem Sitz über verschiedene Transportboxen und Taschen geht die Range bei den Herstellern. „Damit kommt man in der City genauso zurecht wie auf der Radtour über Land“, sagt Kraft. „Sieht man einmal von der falschen Infrastruktur ab, die dem Radfahrer unter anderem zu wenig Breite gewährt.“

Rotes Dreirad: Tadpole (englisch für Kaulquappe)heißt die Bauart des Dreirads mit zwei gelenkten Vorderrädern. Die Variante ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden.

Blaues Dreirad: Sogenannte Delta-Trikes sind nicht nur sehr einfach zu handhaben, sie vermitteln mit Federung und hochwertigen Sitzen auch Komfort, wie man ihn vom Auto kennt. Dabei kann man sie bestens an die Alltagspraxis anpassen.

Trikes sind vielfältig einsetzbar. Sie machen beim gemütlichen Dahinrollen durch die Natur genauso Spaß wie im Alltag in der City – vorausgesetzt, die Infrastruktur lässt das zu.

Dreirädrige Hollandräder

Ein Therapierad ist ein sehr individuelles Produkt, sagt Marnix Kwant, Directeur Business Development beim Hersteller Van Raam. „Wir haben kein einziges Rad fertig auf Lager“, so Kwant. Jedes Fahrrad ist eine Individualisierung. Und das ist wichtig. Verkauft wird – wie bei oben genannten Herstellern auch – grundsätzlich nur über einen Händler.

Das Unternehmen aus dem niederländischen Varssefeld ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich Therapierad. Gemeint sind auch bei Van Raam für das urbane Segment vor allem Dreiräder – elf verschiedene Typen gibt es hier. Dabei gibt es auch die klassischen Variationen von Rädern, die wie Hollandräder wirken, aber zwei Hinterräder besitzen. Wer sich nicht mehr aufs normale Fahrrad traut, Angst vor Stürzen hat und Ähnliches, orientiert sich an solchen Rädern. Das ist oft der klassische Zugang zum Spezialrad. „Das können sich die Kunden und Kundinnen gut vorstellen, zu fahren“, sagt Kwant. Der Unterschied zum gewohnten, normalen Rad ist optisch gering. Beim ersten Ausprobieren aber merken sie oft, dass dieses Dreirad ganz anders funktioniert und in Kurven langsam gefahren werden muss. „Dann erst entdecken viele den Easy Rider, das Sesseldreirad von Van Raam, für sich. Den Komfort, auf einem Sitz mit Lehne zu sitzen und das trotz ungewohnter Optik einfache Handling. Als reines Stadtfahrzeug führt Van Raam das Modell Easy Rider Compact im Sortiment, das maximale Wendigkeit bieten soll. Spezialteile gibt es auch bei den Niederländern für alle möglichen Arten von Bedürfnissen bis hin zur kompletten Steuerung auf einer Lenkerseite oder Schulterlenker für Menschen ohne Arme. In der Produktion setzt Van Raam auch auf moderne Techniken wie Stahl oder Nylon aus dem 3-D-Drucker, um individuelle Spezialteile herzustellen.

„Der Markt in Deutschland für Spezialräder wächst sehr stark“, sagt Kwant. „Immer mehr Menschen fahren Fahrrad, und wenn sie das wegen irgendwelcher Einschränkungen nicht mehr können oder sich nicht mehr trauen, steigen sie mittlerweile immer mehr aufs Spezialrad um.“ Dabei sind die Bedürfnisse vielfältig: Neben Gleichgewichtsproblemen ist es der Wunsch, langsamer fahren zu können oder mehr Komfort auf dem Rad zu haben. „Was ist Behinderung, was nicht? Das ist egal, es geht um Bedürfnisse der Radfahrenden“, so Kwant.

Vom Behelfsrad zum Luxus-Trike

Die Wahrnehmung ändert sich: Wurden Reha- und Therapieräder noch vor wenigen Jahren als „Behindertenräder“ gebrandmarkt, können sie heute oft technisch wie optisch überzeugen. Der Rahmenbau ist teils dem klassischen Fahrrad sogar voraus, Komfort zeigt sich oft schon durch die Möglichkeit vieler ergonomischer Anpassungen oder in der Auswahl von unterschiedlichen Sitzen. Bei den genannten Herstellern gibt es beispielsweise Sessel mit unterschiedlich starker Polsterung, vielfältiger Einstellbarkeit und speziellen Ausstattungsdetails wie verstellbaren Kopfstützen. Unterstützungsmotoren sind fast immer an Bord. Automatische Getriebe sind stark im Vormarsch und Sicherheitsdetails wie Blinker ziehen gerade in das Segment ein. Alles wie geschaffen für eine neue Mobilität für alle – für die die Infrastruktur jetzt deutlich nachziehen sollte.

Herausforderungen für die

Fahrrad-Infrastruktur

Radwege haben in Deutschland heute eine offizielle „lichte Breite“ von mindestens 1,50 Metern – das ist schon zu wenig, wenn ein einspuriges Rad ein anderes überholen soll. Dreiräder brauchen nochmals deutlich mehr Platz. Schon heute sind also, auch durch den hohen Zuwachs an mehrspurigen Lastenrädern, die Radwege deutlich zu schmal. Zusätzliche Probleme, die nicht nur in der City die inklusive Fahrradmobilität weiter einschränken:

Umlaufgitter, wie sie unter anderem oft an Knotenpunkten von gemeinsamen Fuß- und Radwegen mit anderen Wegen platziert sind. Sie sind für Tandems, aber auch für Drei-räder nur sehr schwer oder gar nicht passierbar.

Dasselbe gilt für manchmal zu eng aufgestellte Sperrpfosten (Poller).

Seitlich schiefe Ebenen: Gerade bei straßenbegleitenden Radwegen auf Gehweg-Niveau gibt es oft ein starkes seitliches Gefälle, das dem Radfahrer, vor allem mit Mehrspurer, das Fahren schwierig macht. Letztere kommen hier stark in Schieflage und müssen sich gegen die Schräge stemmen. Für viele Menschen mit Behinderung nicht nur unbequem, sondern gefährlich.

Lichtsignalanlagen mit Anforderungstaster, sogenannte Bettelampeln, sind ein klares Symbol für die Unterordnung des Rad- und Fußverkehrs gegenüber dem Autoverkehr. Schlimmer noch: Ihre Tasten sind oft, und dann gerade für Menschen auf mehrspurigen Rädern, sehr schwierig zu erreichen.

Schon seit dem Zuwachs von Cargobikes im Gespräch: Abstellanlagen für Räder jenseits der klassischen Zweiradmaße. Therapieräder sind oft zu breit und/oder zu lang für die üblichen Maße, mit denen Anlehnbügel aufgestellt sind.

Die Infrastruktur in Bahnhöfen ist schon für Nutzer und Nutzerinnen normaler Fahr-räder ein Daueraufreger. Mit Blick auf Therapieräder multipliziert sich das: Aufzüge zu Bahn- und U-Bahnsteigen sind oft zu schmal für Mehrspurer und zu kurz für große Räder. Auf Bahnsteigen ist man mit dem Rad oft ein Störfaktor, weil Säulen oder andere Hindernisse gerade unter Zeitdruck umschoben werden müssen. Und auch das Schieben ist ein Problempunkt: Manche Menschen mit Einschränkungen können Fahrrad fahren, aber kaum gehen. Sie können, wenn sie nicht auf dem Bahnsteig in Schrittgeschwindigkeit rollen dürfen, keine kombinierte Nutzung von Bahn und Fahrrad realisieren.

Bilder: Hase Bikes, Van Raam, HP Velotechnik, stock.adobe.com – ARochau – Maryana

Hase Bikes

Hase Bikes

stock.adobe.com – MarkRademaker

stock.adobe.com – MarkRademaker

TUS Bloherfelde

TUS Bloherfelde

www.haibike.de – pd-f

www.haibike.de – pd-f

Grafik: Sunleds GmbH

Grafik: Sunleds GmbH

Hessen Mobil

Hessen Mobil

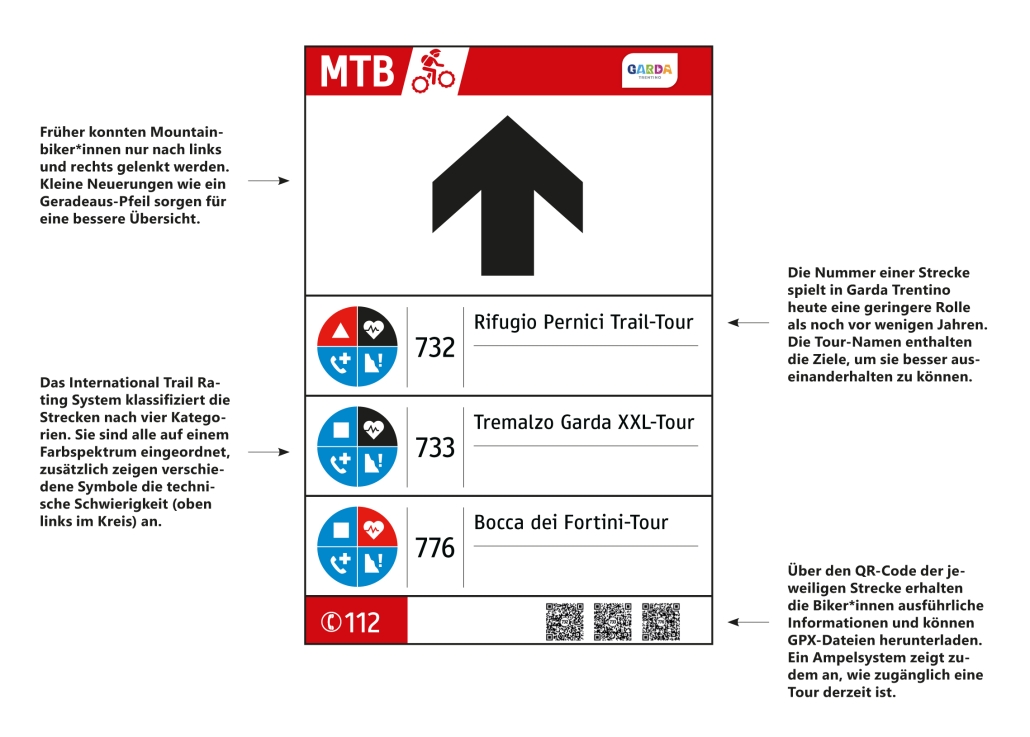

Garda Trentino

Garda Trentino

Stadt Köln – Thomas Banneyer

Stadt Köln – Thomas Banneyer

Tim Farin

Tim Farin

Stefan Sagmeister

Stefan Sagmeister