Critical Mass, die kritische Masse, steht bereits seit rund drei Jahrzehnten für eine anarchische und viel beachtete Form des Protests für eine bessere Fahrradinfrastruktur. Seit wenigen Jahren gibt es mit der Kidical Mass quasi einen Ableger, der in Deutschland und einigen anderen Ländern die Verkehrswende aus Kinder- und Familienperspektive befeuert. Der Erfolg der jungen Bewegung ist beachtlich. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 01/2023, März 2023)

„Kinder dürfen nicht mit dem Rad zur Schule kommen“, als Line Jungbluth das Schreiben der zukünftigen Grundschule ihrer Kinder in den Händen hielt, konnte sie es kaum glauben. Jahrelang war sie mit ihren Kindern per Fahrrad und Laufrad zur Kita gefahren – auf Gehwegen oder geschützten Radwegen. Seit ihrem Umzug von Hannover zurück in ihre Heimatstadt Remscheid im Bergischen Land war das nicht mehr so einfach. In Remscheid sind Radwege Mangelware und Fußwege häufig von Autos zugeparkt. Kindern fehlt zum Radfahren oftmals der Platz. Dass es ihnen zusätzlich auch noch verboten wird, wollte die Ärztin nicht hinnehmen. Mit einer Gruppe von Eltern und Radfahrenden hat sie im Frühjahr 2022 zur ersten Kidical Mass in Remscheid aufgerufen, einer Familien-Fahrraddemo mit Kindern.

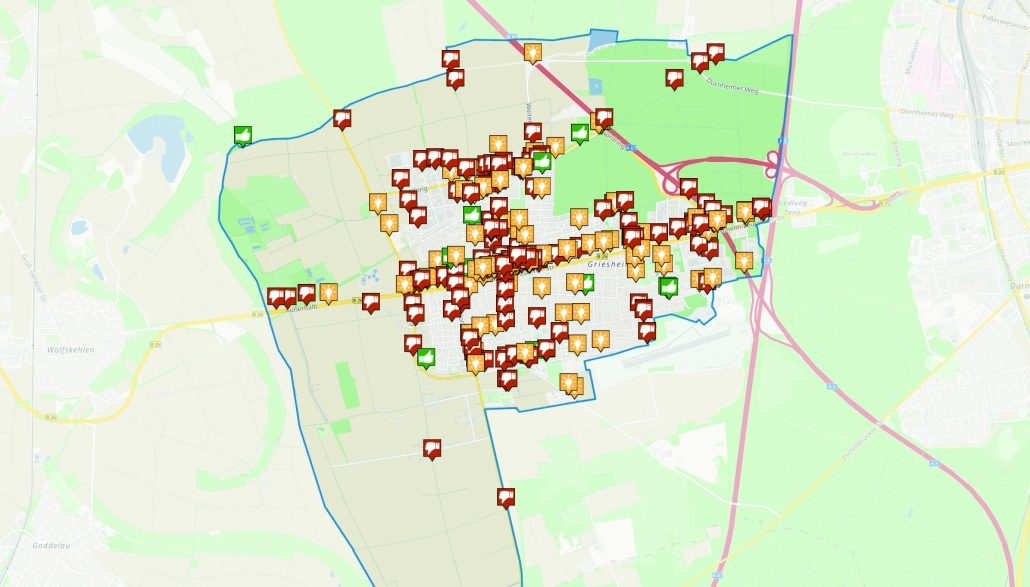

Die Remscheider Gruppe gehört zu einer weltweiten Bewegung, die ihren Namen Kidical Mass bei den Fahrradaktivisten der Critical-Mass-Bewegung angelehnt hat. An 200 Orten stiegen im vergangenen Jahr 90.000 Erwachsene, Kinder und Jugendliche aufs Rad, um für eine bessere Verkehrsinfrastruktur für Minderjährige zu demonstrieren. Die Jüngsten der Gesellschaft trifft die jahrzehntelange Verkehrsplanung pro Auto besonders – in kleinen Gemeinden ebenso wie in Großstädten. Das zeigt der Blick auf die Teilnehmenden. In Bad Boll in Baden-Württemberg (5.000 Einwohner) gingen 130 Radfahrende zur „Kidical Mass“ auf die Straße, in Remscheid 250 und in Köln 2000. Gemeinsam fordern sie ein reformiertes Straßenverkehrsrecht, das die Sicherheit von Kindern in den Mittelpunkt stellt.

„Seit Jahren wird von der Verkehrswende geredet, doch es passiert viel zu wenig. Wir passen unsere Kinder an eine Umwelt mit immer mehr Autos an und stecken sie in Warnwesten, anstatt die Infrastruktur zu verbessern und unsere Straßen an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen“, sagt Simone Kraus. Diesen Missstand wollte sie nicht länger hinnehmen. Mit ihrem Partner Steffen Brückner war die Kölnerin 2020 eine der Mitbegründerinnen des bundesweiten Kidical-Mass-Aktionsbündnisses.

„Wir passen unsere Kinder an eine Umwelt mit immer mehr Autos an und stecken sie in Warnwesten.“

Simone Kraus, Kidical Mass Köln

Den deutschen Fahrradpreis haben Simone Kraus und Steffen Brückner für ihre Aktion „Platz da für die nächste Generation“ bekommen.

Forderung nach Pollern & Co.

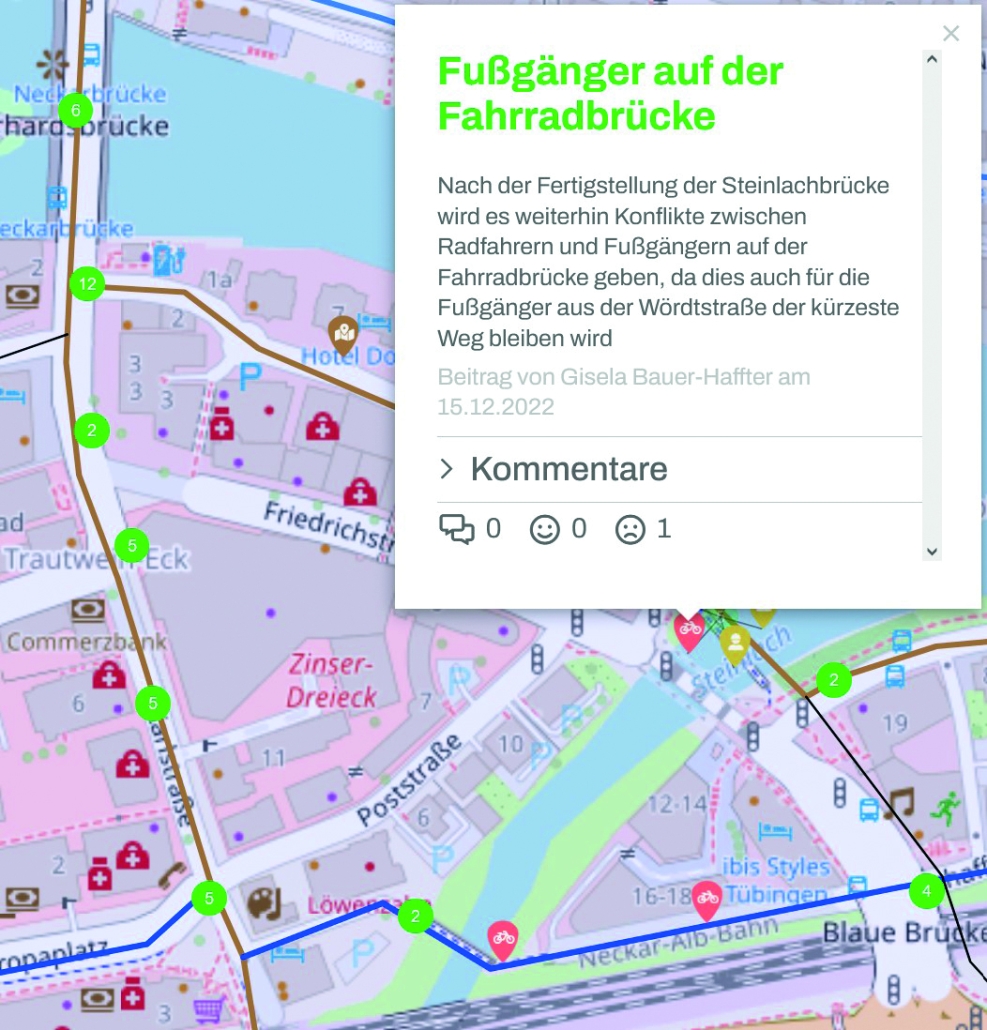

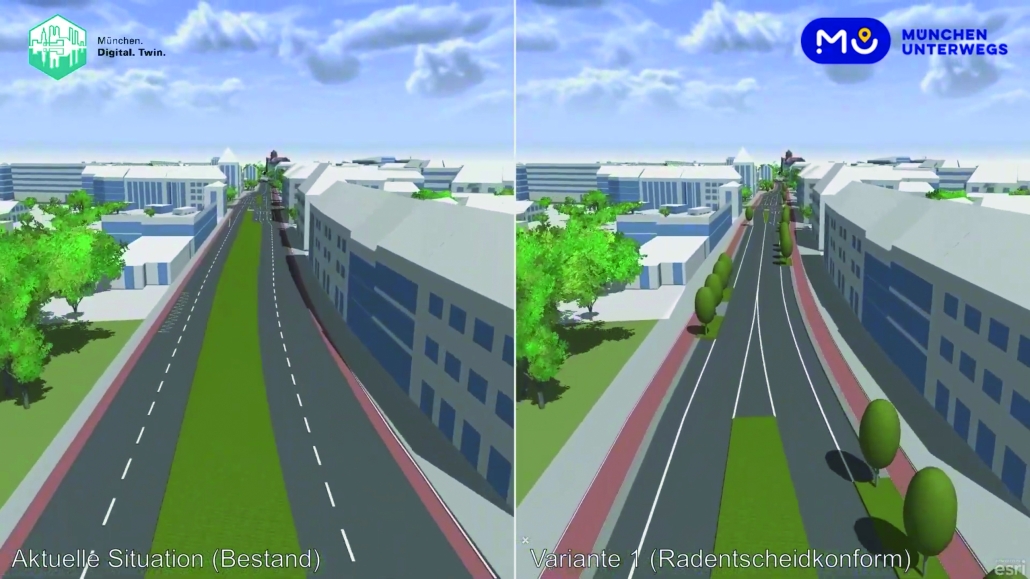

Zunächst engagierten sich die beiden bei „Aufbruch Fahrrad“, der Initiative, die in Nordrhein-Westfalen das Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz auf den Weg gebracht hat. Aber das reichte ihnen bald nicht mehr. „Wir begannen den Radverkehr zunehmend aus Kinderperspektive zu betrachten“, sagt Simone Kraus. Für diese Zielgruppe sei die neue Radin-frastruktur, die aktuell vielerorts gebaut werde, oft nicht sicher genug. Als Beispiel nennt sie den neuen Radweg entlang der Kölner Ringe. Dort entsteht auf einer Strecke von sieben Kilometer auf der Fahrbahn ein Radweg in Kfz-Spurbreite. „Das ist ein riesiger Erfolg“, sagt sie. Aber bevor Kinder und Jugendliche dort allein unterwegs sein könnten, sei eine bauliche Trennung vor dem Autoverkehr notwendig. Etwa in Form von Pollern, handhohen Bauelementen oder einer Art Bordstein.

Die Radinfrastruktur, die die vierfache Mutter fordert, ist in Kopenhagen seit Jahrzehnten Standard und wird auch vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) als Ideal-lösung beschrieben. Die Philosophie hinter der physischen Trennung ist: eine Radinfrastruktur für 8- bis 80-Jährige zu planen, die Fehler verzeiht und auch das Nebeneinanderfahren ermöglicht. „Wenn Kinder auf ihrem Rad allein durch die Stadt fahren können, ist die Radinfrastruktur für alle sicher“, sagt Simone Kraus. In Köln sei das bislang in keinem Quartier möglich.

Neben der fehlenden Radinfrastruktur sind auch Falschparker ein massives Problem für Kinder. „Die Autos blockieren die Gehwege, die sie zum Radfahren oder zum Zufußgehen nutzen“, sagt Simone Kraus. Sie versperrten Ladeflächen, parkten weit in die Kreuzungen hinein und gefährdeten die Kinder beim Überqueren der Straßen. „Die Stadt Köln hat das Problem zwar erkannt, aber es mangelt an Umsetzungswillen, um die Situation zu ändern“, sagt sie.

Der Anblick ist selten Remscheid: Mit lautem Klingeln radeln Kinder und Erwachsene bei der „Kidical Mass“ über die Straßen im Bergischen Land.

Gehwege freiräumen

Vielerorts ist das Problem allerdings auch hausgemacht. Etwa, wenn die Verwaltung das sogenannte aufgesetzte Parken anordnet. Das war lange in der Hans-Potyka-Straße im Stadtteil Lennep in Remscheid der Fall. Die Straße verbindet auf direktem Weg ein Neubaugebiet mit drei Schulen, zwei Kindergärten und einem Sportzentrum. Den parallel verlaufenden Gehweg konnten die Kinder auf einer Seite jedoch nicht nutzen, weil die Verwaltung ihn zum Parken freigegeben hatte. Stoßstange an Stoßstange standen dort Pkw. „Was an Platz übrig blieb, reichte für die Kinder nicht aus, noch nicht mal, wenn sie hintereinander herliefen“, sagt Line Jungbluth. Als sie auf das Problem hinwies, riet die Verwaltung, auf den gegenüberliegenden Gehweg auszuweichen. Dafür mussten die Kinder aber die Straße queren. „Das war gefährlich, weil ein Zebrastreifen oder eine Verkehrsinsel fehlt“, sagt die Ärztin. Ein Jahr lang schrieb sie Mails an die Verwaltung, um eine Lösung zu finden. Schließlich schaffte die Verwaltung das aufgesetzte Parken in der Hans-Potyka-Straße ab.

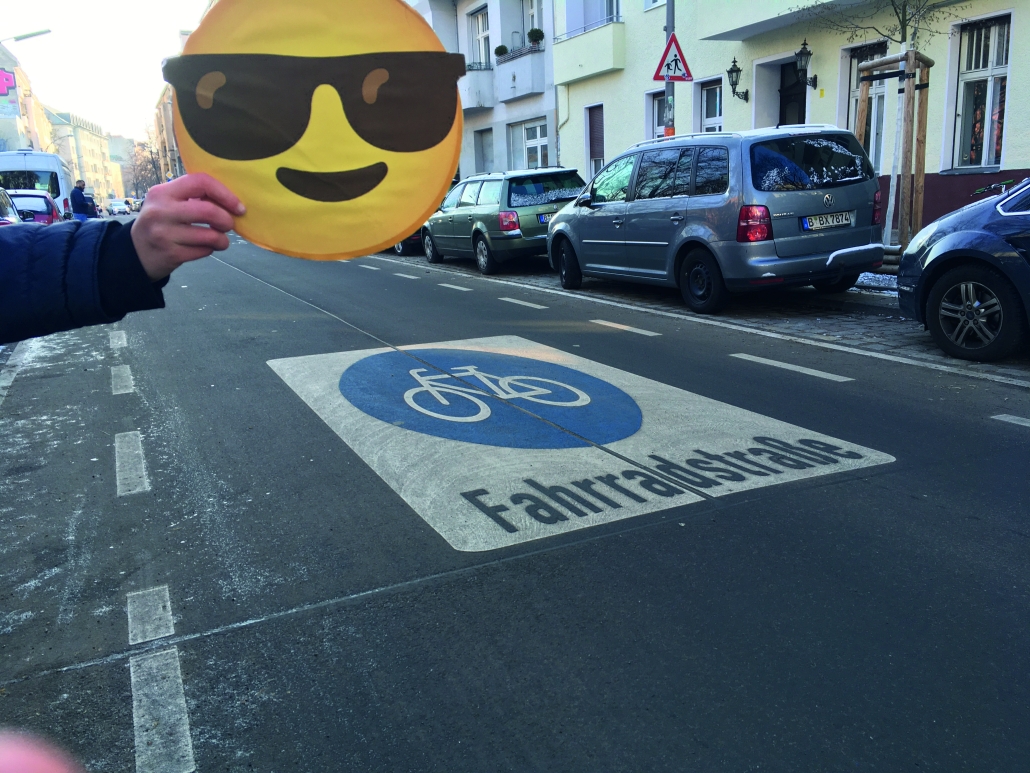

Als Kidical-Mass-Mitorganisatorin setzt sie sich nun dafür ein, dass die Gehwege für Kinder konsequent freigehalten werden und die Radinfrastruktur ausgebaut wird. „Damit die Kinder überhaupt eine Chance haben, selbstständig zur Schule oder zu ihren Freunden zu gehen oder zu fahren“, sagt sie. Als sie selbst noch in Remscheid zur Schule ging, hatten sie und ihr Freundeskreis diese Freiheit.

Schulstraßen für Autos sperren

Vor ihrer ersten Fahrraddemo im Frühjahr 2022 hat sich das Remscheider Team Tipps bei der Kidical Mass in Köln geholt. Simone Kraus und Steffen Brückner bieten regelmäßig Online-Workshops an, in denen sie über die Ziele informieren und wie eine Kidical Mass organisiert wird.

Bei ihrer ersten eigenen Familien-Fahrraddemo im Herbst 2018 in Köln hatte es in Strömen geregnet. Trotzdem kamen 100 Teilnehmende zu der Ausfahrt. Ein halbes Jahr später waren es 700 und im Herbst 2020 bereits 1500.

Achtmal sind sie im vergangenen Jahr mit Eltern und Kindern durch Köln gefahren. Mal über die Rheinbrücken, mal durch die Innenstadt. Die Ausfahrt ist für das Kidical-Mass-Team nur eine Maßnahme von vielen, um die Situation für Kinder vor Ort zu verbessern. Im Sommer 2021 hat die Initiative das Wiener Modell der „Schulstraße“ in die Stadt gebracht und im Herbst eine Woche lang mit Eltern und Lehrern an der Vincenz-Statz-Grundschule ausprobiert. Das Konzept ist einfach: Die Straße vor einer Schule wird 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn und -ende für den motorisierten Verkehr per Baustellenbake oder Schrankenzaun komplett gesperrt. Auch Anwohner dürfen nicht passieren. „An der Vincenz-Statz-Grundschule hat die Sperrung die Situation im direkten Umfeld der Schule für Kinder, Eltern und Lehrer*innen enorm entspannt“, sagt Simone Kraus. In der Straße seien stets viele Pkw unterwegs, weil sie die Strecke als Abkürzung zwischen zwei Hauptverkehrsstraßen nutzen.

Kidical-Mass-Aktionen in Köln: Die Politik sollte die Kinder nicht unterschätzen. Sie wissen genau, wie sichere Schul- und Radwegen aussehen können

Politik gibt Rückenwind

Sieben Schulstraßen-Aktionen an sechs Grundschulen hat Kidical Mass in Köln in den vergangenen eineinhalb Jahren durchgeführt. Manche als Tagesaktion, andere im Rahmen einer Aktionswoche. Zu den Abschlussveranstaltungen luden sie die politischen Vertreterinnen und Vertreter der demokratischen Parteien des Bezirks ein, die auch kamen. „Die Rückmeldungen aus der Politik sind durchweg positiv“, sagt Simone Kraus. Verschiedene Bezirke wollen an ausgewählten Schulen oder bezirksweit nun Schulstraßen nach Wiener Vorbild einführen. Die Stadt Köln hat das Konzept aufgegriffen und wird bald erste Pilotprojekte zur Schulstraße in der Domstadt starten.

Für die Aktivistin ist das nur ein erster Schritt. Sie fordert die Stadt Köln auf, dauerhaft autofreie Schulstraßen einzuführen und ein zusammenhängendes Kinderradwegenetz. Das soll die einzelnen Schulstandorte miteinander verbinden und viele Freizeitwege der Kinder einbeziehen. Aus ihrer Sicht wäre das der Grundstein für ein lückenloses Radnetz, das alle Menschen nutzen können.

Die Kidical-Mass-Bewegung agiert lokal und bundesweit. Im vergangenen Jahr hat das Bündnis rund 87.000 Unterschriften für die Petition gesammelt „Uns gehört die Straße! Wir fordern ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht“. Die Unterschriften hat Simone Kraus mit ihren Mitstreitenden sowohl dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing übergeben als auch den Verkehrs-ministerinnen der Länder. Das zeigte Wirkung. „Wir haben es geschafft, dass ‚Mobilität von Kindern‘ ein Tagesordnungpunkt bei der Verkehrsministerkonferenz im Herbst 2022 war“, sagt sie. Die Diskussion wurde allerdings auf die nächste Sitzung im März 2023 vertagt. Dann treffen sich die Verkehrsminister und Verkehrsministerinnen in Aachen, 75 Kilometer von Köln entfernt. Simone Kraus sagt: „Wir werden dort sein, um die Politikerinnen an unsere Forderungen zu erinnern.“

Importiert aus Amerika

Die Idee zur Kidical stammt aus den USA und ist ein Ableger der Critical Mass (kritische Masse). 1992 startete die erste Critical Mass in San Francisco. Die Radfahrenden treffen sich scheinbar zufällig und unorganisiert und fahren gemeinsam durch die Stadt. Ziel ist es, auf die Radfahrenden als Verkehrsteilnehmerin-nen hinzuweisen. In Deutschland gelten Radfahrende, wenn sie mit 16 oder mehr Personen gemeinsam unterwegs sind, als Verband und dürfen zu zweit nebeneinander als Kolonne auf der Straße fahren, selbst wenn parallel ein benutzungspflichtiger Radweg verläuft. Die Critical Mass findet inzwischen weltweit statt. Vielerorts starten sie am letzten Freitagabend eines Monats. Ihr Ziel ist es, als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmerinnen wahrgenommen zu werden. Inzwischen ist daraus eine weltweite Bewegung geworden.

In der Stadt Eugene, etwa 160 Kilometer südlich von Portland, gingen 2008 erstmals Radfahrer*innen mit ihren Kindern auf die Straße. Die Idee hatte der Fahrradaktivist Shane Rhode, der in Eugene für einen Bezirk das Programm „Sichere Schulwege“ leitet. Jonathan Maus zitiert ihn auf seinem Blog „Bike Portland“ dazu: „Die Fahrradbewegung (Critical Mass) ist erwachsen geworden, und jetzt hat sie auch Kinder!“

Bilder: Amrei Kemming, verenafotografiert, Hermann Jungbluth, Stefan Flach, stock.adobe.com –Belikova Oksana

Matthias Schwarz

Matthias Schwarz

stock.adobe.com – fottoo

stock.adobe.com – fottoo

stock.adobe.com – Kostas Koufogiorgos

stock.adobe.com – Kostas Koufogiorgos

iStock – RossHelen

iStock – RossHelen

stock.adobe.com – Kara

stock.adobe.com – Kara

Stadt Tübingen

Stadt Tübingen

stock.adobe.com – D. Ott

stock.adobe.com – D. Ott

stock.adobe.com – TOPIC

stock.adobe.com – TOPIC stock.adobe.com – Witalij Barida

stock.adobe.com – Witalij Barida