It’s a Man’s World

Der Zielsetzung „Mehr Radverkehr“ kann oder mag sich heute kaum noch ein Entscheider ernsthaft verschließen. Was in der Konsequenz die Frage aufwirft, wer denn die künftigen Radfahrer und Radfahrerinnen sein sollen. Expertinnen und weibliche Entscheider werben für einen Perspektivwechsel. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 01/2020, März 2020)

Wenn es um Mobilität geht, bestimmen seit Jahrzehnten vorwiegend Männer die Rahmenbedingungen. „Ausgebremst – Städteplaner sind autofahrende Männer“, war der provokant gewählte Titel einer im Jahr 1989 in Graz organisierten Tagung. Mit ihm brachten Verkehrsplanerinnen zum Ausdruck, dass Frauen in der Verkehrsplanung und -umsetzung kaum vorkamen. Rund 15 Jahre später stellte ein zwischen 2003 und 2005 durchgeführtes Forschungsprojekt der österreichischen Regierung fest, dass sich die Situation nur punktuell verbessert hatte. Nur vier Prozent weibliche Verkehrsplaner befanden sich demnach in leitender Funktion und wirkten am österreichischen Generalverkehrsplan und den Verkehrskonzepten der Länder mit. Ebenso frappierend: Auch bei der Bürgerbeteiligung zeigten sich „enorme Unterschiede hinsichtlich der Beteiligung der Geschlechter“, sprich, eine große Mehrheit bei Männern. Kann man das auf Deutschland übertragen? Wahrscheinlich. Denn ohne Statistiken zu bemühen und zu werten, lässt sich auch hier und heute jederzeit eine deutliche Männerdominanz feststellen.

Mobilität von Männern für Männer

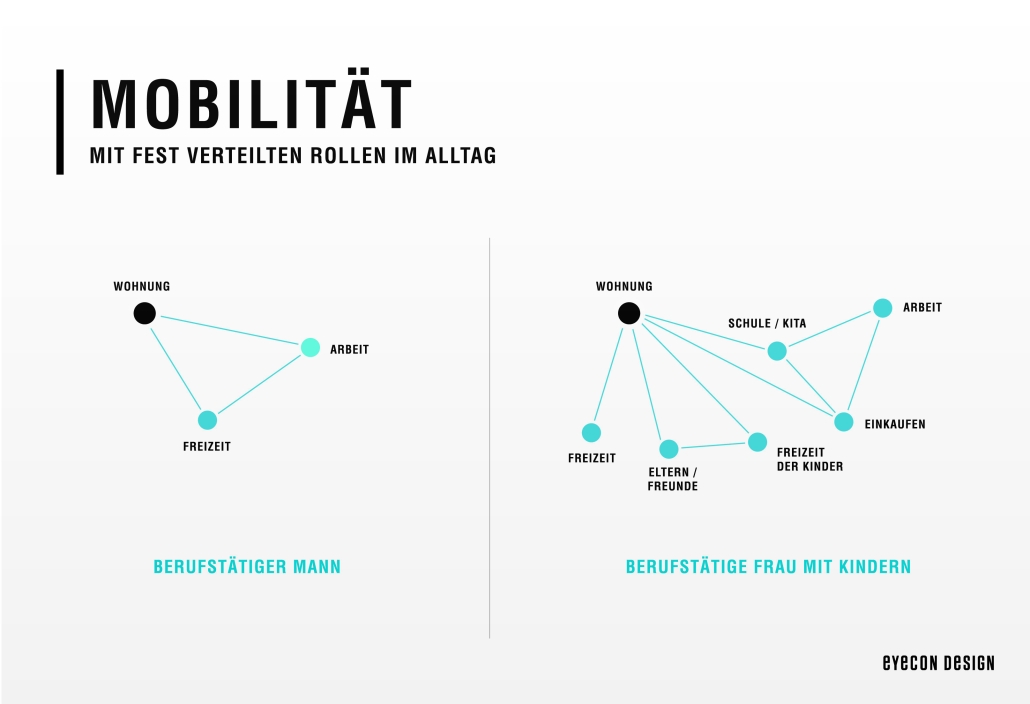

Selbstverständlich kann man Männern nicht absprechen, willens und, wenn sie professionell agieren, auch in der Lage zu sein, sich in die Bedürfnisse anderer hineinzuversetzen. Andererseits ist das Thema weibliche Mobilität deutlich komplexer, als Mann denkt. Nicht zuletzt geht es dabei auch um Rollenbilder, gesellschaftliche Strukturen, Menschenbilder und Vorstellungen von Gesellschaft und Zusammenleben. Komplexe Anforderungen also, die viel mehr umfassen als nur einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss von A (Wohnung) nach B (Büro) und wieder zurück. Sobald man sich näher mit dem Thema beschäftigt, stellt man fest, dass die Pendlermobilität als Leitthema hierzulande sowohl in der politischen Diskussion als auch in der Presse immer wieder in den Vordergrund gestellt wird. Dafür gibt es Gründe, wie Meike Spitzner, Projektleiterin Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik beim Wuppertal Institut, in einem Interview mit der Zeit erläuterte. Die Idee der autogerechten Stadt hat demnach ihre Wurzeln in den Familien- und Rollenbildern der Fünfzigerjahre. Männer verdienten das Geld und „ihnen baute man Autos, Straßen und Parkplätze, damit sie möglichst schnell vorankamen“. Und Frauen? „Da ihre Arbeit nicht unmittelbar Geld brachte, gab es auch keinen wirtschaftlichen Anreiz, ihre Situation zu verbessern“, so Meike Spitzner. Und heute? Zwar hat die Erwerbstätigkeit von Frauen in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen, aber es herrscht immer noch das Hinzuverdiener-Modell vor: Väter arbeiten in Vollzeit, während die Mütter in Teilzeit hinzuverdienen. So ist es bei rund 70 Prozent der erwerbstätigen Paare mit minderjährigen Kindern und bei Ehepaaren sogar noch mehr. Hausarbeit, Kinderbetreuung, Pflege und soziale Kontakte werden weiterhin überwiegend von Frauen geleistet, wie Erhebungen zeigen. Damit verbunden unterscheiden sich hier auch die Anforderungen, Bewegungsmuster und Formen von Mobilität sehr deutlich.

Rollenmobilität: Die Marken- und Kommunikationsexpertin Verena Begemann hat klassische Wege aufgeschlüsselt.

Frauen bewegen sich anders

„Women move differently – what everyone working in mobility should know” – mit diesem Thema hat es die Berliner Mobilitätsberatung „White Octopus“ im Januar dieses Jahres auf die Agenda des World Economic Forum in Davos geschafft. Das Thema scheint in der Breite also ebenso unbekannt wie aktuell zu sein. Die Kernthesen:

Mobilität ist nicht geschlechtsneutral und kann eine männliche Vorliebe haben.

Frauen haben andere Bedürfnisse und Verhaltensweisen, wenn es um den Transport geht.

Das Verständnis ihrer Perspektive könnte die Mobilität für alle verbessern.

Die Mobilität von Frauen sei durch Trip-Chaining und Zeitarmut gekennzeichnet, fassen die Autorinnen die Ergebnisse von Studien zusammen. „Frauen haben eine geringere Reichweite, wenn sie die gleiche Menge an Zeit reisen. Frauen tragen Gepäck und begleiten Menschen, häufiger in öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß. Das Auto ist weniger häufig die Standardlösung.“ Ein Workshop, den die Beraterinnen mit 40 Mobilitätsfachfrauen 2019 in Berlin durchführten, bestätigte diese Ergebnisse weitgehend und lieferte weitere Ansätze: So würden die verletzlicheren Frauen von einem ständigen Gefühl der Unsicherheit begleitet, das sich vor allem nachts und auf der letzten Meile verstärkt zeige. Dadurch würde ihr Mobilitätsverhalten entscheidend mitgeprägt. Ein großes Problem zeige sich auch in der Vereinbarkeit von familiärer Betreuung und bezahlter Arbeit. Für viele Mütter seien „Reiseketten“ zur zweiten Natur und Zeitmangel ein ständiger Begleiter geworden. „Ein zuverlässiges System ist in dieser Hinsicht entscheidend. Bei all ihren Verpflichtungen haben die Frauen immer noch das Recht und die Verpflichtung, pünktlich zu erscheinen. Egal was passiert, die Show muss weitergehen.“ Unsichere und unzuverlässige Verkehrssysteme scheinen damit ebenso wenig geeignet wie zu teure. Denn auch das Budget bestimme stark ihre Mobilitätsoptionen. Auch zwischen beruflichen Terminen bewegten sich Frauen ständig in einem Spannungsfeld: Status, Aussehen, Frisur, die Möglichkeit, Kleidungsstücke zu wechseln und aufzubewahren, oder unterwegs noch etwas vorzubereiten oder zu erledigen – alles Probleme, die sicher auch Männer kennen, sehr wahrscheinlich allerdings in einem anderen Maß.

Kind zur Schule bringen, kurz in die Post, Hund zum Tierarzt und noch schnell bei den Schwiegereltern vorbei: Die Aufgaben und Wege von Frauen sind vielfältig.

Gute und sichere Mobilität: wichtig für alle

Die Wichtigkeit guter Mobilität für Familien unterstreicht auch die Marken- und Kommunikationsexpertin Verena Begemann. Sie hat sich für verschiedene Branchen mit dem Gender-Thema befasst und kennt die vielfältigen Anforderungen als Mutter von zwei Kindern aus erster Hand. „Vielfach wird vergessen oder ausgeblendet, dass Mobilität das zentrale Element von Teilhabe am sozialen Leben ist. Dabei profitieren von einer guten, sicheren, funktionierenden und bezahlbaren Mobilität alle: die Frau, der Mann, die Kinder, zu pflegende Angehörige und nicht zuletzt auch die Gesellschaft an sich.“ Nur Ziele auszugeben, zum Beispiel mehr Radverkehr oder weniger Begleitmobilität (Stichwort Elterntaxi), ist für sie der falsche Weg. „Wie bei Marken müssen wir uns fragen, was eigentlich die konkreten Bedürfnisse und Anreize sind und wo möglicherweise Hindernisse wie Imageprobleme oder bewusste und unbewusste Ängste liegen“, so die Kommunikationsexpertin. „Nur so gelingt es, bestehende Nutzer zu binden und neue hinzuzugewinnen.“

Beteiligungsverfahren anders denken

Dr.-Ing. Silvia Körntgen verweist im Gespräch darauf, dass Personen mit spezifischen Nutzungsansprüchen an den öffentlichen Raum oder sozial benachteiligte Gruppen geringere Chancen hätten, ihre Interessen durchzusetzen. Dazu zählten Frauen ebenso wie Kinder und Jugendliche, Rentner, mobilitätseingeschränkte Personen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Hier gelte es Beteiligungsverfahren anders zu gestalten. Gut geeignet seien zum Beispiel problemorientierte Bestandsanalysen im Rahmen von Stadtteilspaziergängen.

Großes Potenzial für Familienentlastung

Auch die Fahrradbranche habe Frauen als Kundengruppe neu entdeckt und böte inzwischen ein ausdifferenziertes Angebot. „Bei Alltagsrädern, aber auch bei Mountainbikes und vor allem bei Lastenrädern eröffnet dabei die Motorunterstützung völlig neue Optionen. Übrigens nicht nur für Frauen, sondern für alle und alle Altersgruppen“, erklärt Begemann. Ausgereifte Produkte seien da, jetzt müsse es darum gehen, auch die Rahmenfaktoren zu verbessern und da gebe es noch sehr große Potenziale. Beispiel Elterntaxi: „Eltern, die sich selbst nicht sicher fühlen auf der Straße, werden ihre Kinder nur allein zur Schule oder zu sozialen Aktivitäten fahren lassen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.“ Umgekehrt stecke in jedem Weg, den ein Kind allein zurücklegt, ein riesiges Entlastungspotenzial für Familien. „Tretroller sind hier aus meiner Sicht zum Beispiel eine völlig unterschätzte Lösung, weil sie problemlos in jeden Kofferraum passen, in Bus und Bahn mitgenommen werden können und auch Kindern, die auf dem Rad noch nicht sicher sind, eine Möglichkeit geben, selbstständig unterwegs zu sein.“ So rollert der achtjährige Sohn der Bielefelderin mit seinen Freunden zum Beispiel nachmittags immer selbstständig zum Sportplatz, „abends, wenn es dunkel ist, holt die Kinder ein Elternteil aus unserer WhatsApp-Gruppe Elterntaxi ab.“ Ein gutes Beispiel, wie digitale Medien und Intermodalität verschmelzen und auch außerhalb von Ballungszentren neue Angebote schaffen.

Probleme: Aggression und fehlende Sicherheit

Mehr objektive und subjektiv empfundene Sicherheit wären eine gute Basis, um mehr Menschen aufs Fahrrad zu bekommen. Die Realität entwickelt sich hier aber alles andere als positiv: „Nach den Erkenntnissen der Polizei sind aggressive Verhaltensweisen im Verkehr in den letzten Jahren häufiger geworden”, sagt Julia Fohmann vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR). Damit stößt sie auf große Zustimmung in der Bevölkerung: In einer im September 2019 veröffentlichten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach beklagten 90 Prozent der befragten Verkehrsteilnehmer eine zunehmende Aggressivität – ein Thema, mit dem sich kürzlich auch der 58. Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar auseinandersetzte. Ernüchternde Ergebnisse zeigte auch der ADFC-Fahrradklima-Test 2018, der einen Trend verzeichnet, nachdem sich Menschen beim Radfahren immer unsicherer fühlen (Note 4,2 gegenüber 3,9 in 2016). 74 Prozent der Befragten sagten außerdem, dass man Kinder nur mit schlechtem Gefühl allein mit dem Rad fahren lassen könne – in den Großstädten waren es sogar 85 Prozent. Als Problem gesehen werden vor allem zu viel Verkehr, zu schnelles Fahren, rücksichtslose Autofahrer und Fahrzeuge auf dem Radweg.

ADFC: Mehrheit braucht stressarmes Radfahren

Ein aggressives Verkehrsklima ist laut ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork „Gift für den Radverkehr“. Es führe dazu, dass die Menschen sich lieber in Autotrutzburgen verschanzen anstatt, wie politisch erwünscht, gern und häufig auf das Rad zu steigen. „Rücksichtkampagnen reichen nicht. Wir brauchen Infrastruktur, die schützt, und Sanktionen, die richtig wehtun!“ Vom ADFC gefordert wird unter anderem die konsequentere Verfolgung von gefährlichem Verhalten, mehr Polizeistaffeln auf dem Fahrrad und kommunale Bauprogramme für physisch geschützte Radwege. Laut Untersuchungen des Verbands hätten große Teile der Bevölkerung grundsätzlich Interesse, Rad zu fahren. 60 Prozent der Menschen gehörten zur Gruppe der „Interessierten, aber Besorgten“, die stressarme Strecken bräuchten. Die Mehrheit dieser Gruppe stellen Frauen, Kinder, deren Eltern sowie ältere Menschen.

Neue Philosophien: Städte als Begegnungsräume

Wie sehr Städte und Stadtviertel durch verkehrsreiche Straßen zerschnitten, von parkenden Autos zugestellt und durch rücksichtslose Autofahrer zu gefährlichen Orten gemacht werden, erlebt Dr. Ute Symanski hautnah in ihrem Büro in Köln-Ehrenfeld sowie in Gesprächen mit Verbänden, Vereinen, Verkehrsexperten und Entscheidern auf allen Ebenen. Der Organisationssoziologin, Beraterin und politischen Aktivistin (u. a. Radkomm-Konferenz, Aktionsbündnis Auf-

bruch Fahrrad NRW) geht es, was auf den ersten Blick vielleicht unverständlich wirkt, gar nicht zentral um Rad- und Autoverkehr, sondern um mehr „Begegnungsräume“ für Menschen. Ihr Ausgangspunkt „Die Stadt gehört den Menschen, die in ihr leben“ findet in Diskussionen und auch politischen Prozessen inzwischen breite Zustimmung, wie unter anderem das einstimmige Votum des Verkehrsausschusses im NRW-Landtag für ein Radverkehrsgesetz zeigte.

Ziel: lebenswerte Städte und Dörfer

Für Niederländer ist es ganz normal, dass Städte eine hohe Aufenthaltsqualität und Sicherheit für alle bieten. Die zweite Bürgermeisterin von Utrecht, Loot van Hoojidink, bringt die Philosophie auf den Punkt: „Meine Hauptfrage lautet: In was für einer Stadt wollen wir leben?“ Von dieser Frage käme man direkt zum Fahrrad. „Radfahren hat so viele Vorteile; es geht um Lärm, es geht um saubere Luft, es geht um das Klima, aber auch darum, wie freundlich es in einer Stadt ist. Man hat wirklich die Vorstellung, dass die Menschen der Chef auf der Straße sind und nicht die Maschinen.“ Von mehr Radverkehr spricht auch die niederländische Ingenieurin und Geschäftsführerin der SOAB Mobilitäts- & Raumplanung Ineke Spapé gerne erst in zweiter Linie, obwohl sie oft als „Fahrradprofessorin“ tituliert wird. „Mehr Radfahren lohnt, Ziel sind aber lebenswerte Städte und Dörfer!“ Für sie gehört das Thema Radverkehr auch nicht allein in die Hände von Verkehrsplanern. Vielmehr ginge es darum, auch andere Bereiche mit einzubeziehen, wie zum Beispiel Gesundheit, Tourismus, Wirtschaft, Raumplanung etc. Ihr „Thermometer für (Verkehrs-)Sicherheit: mehr Frauen, Kinder, Omas.“

Konsequentes Umsteuern statt Pillepalle

Kommentar von Reiner Kolberg

Ambitionierte Ziele haben sich Bund, Länder und Kommunen in Bezug auf den Radverkehr gesetzt. Doch die Realität und die Erfahrungen zeigen hier, wie auch beim Klima oder der E-Mobilität, dass mit dem Setzen von Zielen in der Praxis nichts gewonnen wird, wenn sie nicht mit klaren Maßnahmen, messbaren Teilzielen und deren Kontrolle verbunden werden.

Deutlich mehr Menschen aufs Fahrrad oder E-Bike werden wir wohl nur bekommen, wenn es gelingt, auch einen guten Teil der Unsicheren und der Bequemen zu gewinnen. Aber warum sollte man aufs Rad umsteigen, wenn es mit dem Auto gefühlt oder tatsächlich einfacher und sicherer geht? Und Hand aufs Herz: Lassen Sie Ihre Kinder heute guten Gewissens allein mit dem Rad durch die Stadt fahren?

„Honig für Radfahrer, Essig für Autofahrer“, beschreibt die Expertin Ineke Spapé das Erfolgsrezept vieler niederländischer Kommunen. Für Deutschland wäre das nicht weniger als eine 180-Grad-Wende. Zeitnah gelöst werden müssten zudem auch im Straßenverkehr sichtbare soziale Probleme, wie aggressives Fahren, Rasen oder die Nutzung des Autos zum Demonstrieren von Macht und Dominanz. Gegen dieses nach Experten klassisch männertypische Verhalten gehen andere Länder entschieden vor: Mit verschärfter Überwachung und harten Sanktionen, bis hin zum Einziehen des Pkws vom Halter (nicht vom Fahrer), wie kürzlich im dänischen Parlament diskutiert wurde. Starker Tobak für Autoverleiher oder Vermieter. Andererseits: Wie bekommt man mehr Sicherheit und mehr Radverkehr, wenn man es bei Veränderungen im Kleinen belässt und Probleme nicht bei der Wurzel packt?

Bilder: ADFC – Westrich, Eyecon Design, Verena Begemann, stock.adobe.com – Kara, Babboe

ADFC, Westrich

ADFC, Westrich

Andreas Lörcher

Andreas Lörcher ich-entlaste-staedte – Amac Garbe

ich-entlaste-staedte – Amac Garbe stock.adobe.com – Kirill Gorlov

stock.adobe.com – Kirill Gorlov

www.flyer-bikes.com | pd-f

www.flyer-bikes.com | pd-f

Andreas Dobslaff

Andreas Dobslaff stock.adobe.com - RareStock

stock.adobe.com - RareStock Philipp Hympendahl

Philipp Hympendahl  Bike Citizens

Bike Citizens