Radfahren gehört in Deutschland zur Alltagskultur. Sportvereine und viele Ehrenamtliche bieten bundesweit Radfahrkurse für Frauen an. Damit helfen sie Frauen aus anderen Kulturkreisen beim Ankommen. Sie werden physisch mobiler, aber auch psychisch. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 01/2024, März 2024)

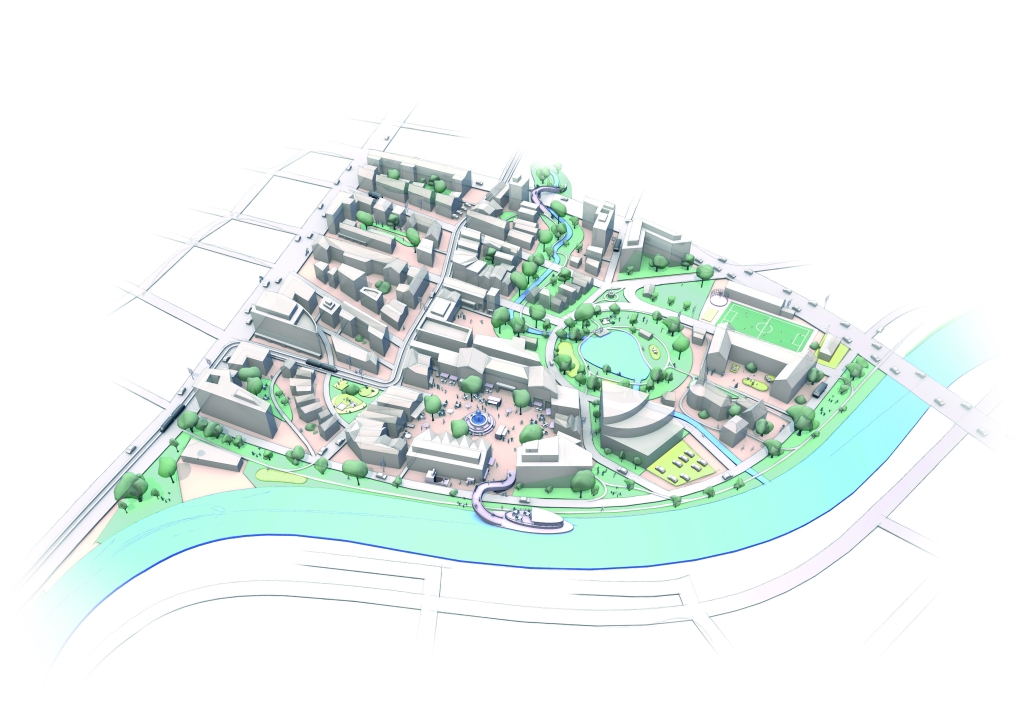

Bevor es in den Straßenverkehr geht, trainieren die Frauen verschiedene Manöver auf dem Marktplatz im Stadtteil. In den Pausen geht es immer wieder um die Verkehrsregeln. Die Broschüren hat der Landessportbund in verschiedene Sprachen übersetzt.

Canan Şen hat beim Sportverein Radfahren gelernt.

Inzwischen gibt sie dort selbst Fahrradkurse.

Da stand es, ein rotes Tourenrad mit sieben Gängen und Korb. Es war ein Geschenk, eine Überraschung von ihrem Mann. Aber Canan Şen hatte auch eine Überraschung parat. „Ich kann nicht Rad fahren“, erklärte sie ihm. Als Kind hatte sie es in ihrer Heimatstadt Istanbul nie gelernt. Ihrem Mann, einem gebürtigen Oldenburger, war sie erst drei Jahre zuvor in die Fahrradstadt gefolgt. Jetzt wollte die Buchhalterin endlich Radfahren lernen, mit Anfang 40. Ein Jahr musste sie auf einen Platz im Fahrradkurs warten. Aber das Warten hat sich gelohnt. Inzwischen ist Canan Şen Übungsleiterin und unterstützt andere Frauen dabei, Radfahren zu lernen.

Ihren Kurs hat Canan Şen beim TUS Bloherfelde im Westen Oldenburgs gemacht. Es ist einer von vielen Sportvereinen, die über den Landessportbund Niedersachsen (LSB) Fahrradkurse für Migrantinnen, Geflüchtete und sozial Benachteiligte anbieten. Ihr Motto ist: „Radfahren vereint“. 2016 startete der Landessportbund die Kurse. Damals waren über eine halbe Million Menschen vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflohen. Viele saßen in den Unterkünften fest, fernab der Zentren und ohne Bus- und Bahnverbindung. Um ihnen das Ankommen zu erleichtern und Behördengänge überhaupt möglich zu machen, organisierten Privatleute vielerorts gebrauchte Fahrräder und brachten sie in die Unterkünfte. Schnell weitete sich ihr Engagement aus. Sie sammelten Spendenräder, organisierten Fahrradreparatur-Workshops und unzählige Fahrradkurse für Frauen.

Viele der Ehrenamtlichen wollten damals eigentlich nur kurz helfen, aus einem Impuls heraus. Aber der Bedarf an Rädern und Fahrradkursen für Frauen reißt seitdem nicht ab. Einige Konzepte wurden erst zu Projekten und dann zu Vereinen wie beispielsweise „Bike Bridge“ aus Freiburg und „Westwind“ aus Hamburg oder „Radfahren vereint“ in Niedersachsen. In kleinen Teams machen bezahlte und ehrenamtliche Übungsleiterinnen die Frauen seitdem mobil. Dabei ist ihr Angebot weitaus mehr als der Zugang zu einer eigenständigen Mobilität. Das Radfahren öffnet ihnen die Tür zu einer neuen Gemeinschaft. Durchs Radfahren werden sie Teil der Gesellschaft.

„Oldenburg ist eine Fahrradstadt, hier fahren alle Fahrrad, Alt und Jung“, sagt Canan Şen. Seit sie Rad fahren kann, fühlt sie sich als Teil dieser Gemeinschaft. Sie fährt damit zu Freunden, zum Einkaufen, in die Wälder und Wiesen rund um Oldenburg und zu ihrer Arbeit im Sportverein. Dort leitet sie seit 2021 das Kinderturnen und wenn es wieder wärmer wird, mit weiteren Übungsleiterinnen wie Susanne Möller auch wieder die Fahrradkurse für Frauen.

Canan Şen ist in ihrem Sportverein kein Einzelfall. Wenn die Frauen erst mal Rad fahren können, wollen sie mehr: Schwimmen lernen, Sport treiben. „Das Radfahren stärkt ihr Selbstbewusstsein“, sagt Übungsleiterin Susanne Möller vom TUS Bloherfelde. In ihrem Kurs hat Canan Şen Radfahren gelernt. Als sie ihr in einer Kurspause erzählte, wie sehr sie Kinder mag, bot Susanne Möller der lebendigen und humorvollen Frau an, das Kinderturnen zu übernehmen. Die gelernte Buchhalterin machte eine Fortbildung und leitet inzwischen drei Kurse pro Woche.

Für den TUS Bloherfelde sind Canan Şen und ihre Kollegin Ayşe Karaman ein Glücksgriff. Die beiden Frauen sind Vorbilder. „Sie vermitteln den Teilnehmerinnen das Vertrauen und die Zuversicht: Was sie schaffen, kann ich auch schaffen“, sagt Susanne Möller. Ihr Erfolg motiviert die anderen.

Das hilft den Frauen durchzuhalten. Für sie ist es anstrengend, Radfahren zu lernen. Der Bewegungsablauf ist ungewohnt und muss für die Erwachsenen gut vorbereitet werden. Deshalb starten die Übungsleiterinnen zunächst mit Gleichgewichtsübungen in der Sporthalle an Geräten. Sobald das klappt, wechseln sie auf Erwachsenenroller und spätestens am dritten Übungstag aufs Rad. Zweimal pro Woche trainieren sie. Nach fünf Wochen können die Frauen Rad fahren.

Der Anfang ist schwer: Damit die Frauen sich sicher fühlen, haben die Fahrräder einen extrem tiefen Einstieg. Der Sattel wird tief gestellt, dass die Frauen mit ihren Fußspitzen den Boden berühren.

Bevor es aufs Rad geht, trainieren die Teilnehmerinnen ihre Balance. Die Bewegungen beim Radfahren sind für viele von ihnen neu. Die Übungen geben ihnen Sicherheit.

Fahrradkurse bringen neue Vereinsmitglieder

Die Fahrradkurse verändern auch das Vereinsleben. „Wir erreichen plötzlich eine ganz andere Zielgruppe“, sagt Susanne Möller. Die typischen Mitglieder von Sportvereinen kommen traditionell aus der Mittelschicht. Über die Fahrradkurse lernen die Teilnehmerinnen Canan Şen kennen. Sie vertrauen ihr und bringen ihre Kinder zum Turnen. Inzwischen hat die Geschäftsführung Sportkurse für Frauen so arrangiert, dass in der Zeit keine Männer in den Hallen sind. Das macht die Kurse auch für Frauen muslimischen Glaubens attraktiv und sie beginnen Sport zu treiben.

Im Stadtteil Bloherfelde arbeitet der TUS eng mit der städtischen Gemeinwesenarbeit (GWA) zusammen. Das ist eine soziale Einrichtung, die in vier Nachbarschaftshäusern stadtweit unter anderem Deutschkurse anbietet. Den Teilnehmerinnen wird automatisch ein Fahrradkurs angeboten. Finanziert werden sie vom Landessportbund (LSB). Der bezuschusst auch die Grundausstattung, also die Fahrradflotte und die Tretroller für die Erwachsenen. Die GWA steuert weitere Fahrzeuge bei und hält die Flotte instand. 46 Fahrradkurse für Frauen hat der LSB Niedersachsen 2023 organisiert und landesweit rund 400 Frauen aufs Rad gebracht.

„Sie vermitteln Teilnehmerinnen das Vertrauen und die Zuversicht: Was sie schaffen, kann ich auch schaffen.“

Susanne Möller, TUS Bloherfelde

Freiburg: Begegnung und Bewegung anbieten

Von diesen Rahmenbedingungen konnte Shahrzad Enderle in den Jahren 2015 und 2016 nur träumen. Sie ist eine der drei Gründungsmitglieder von Bike Bridge, einem Verein in Freiburg, der ebenfalls seit 2016 Fahrradkurse für Frauen anbietet. Für die drei Gründerinnen ist das Fahrrad Mittel zum Zweck; es macht die Frauen mobil, bringt sie in Bewegung und ermöglicht Begegnungen mit der lokalen Bevölkerung. Mittlerweile finanzieren Sponsoren und Partner die verschiedenen Bike-Bridge-Angebote. Aber als Shahrzad Enderle 2015 zum ersten Mal eine Unterkunft für Schutzsuchende besuchte, stand sie allein auf dem Hof und hatte eigentlich nur eins mitgebracht: jede Menge Zeit.

Damals war sie noch Doktorandin im Bereich Sportsoziologie. Als sie das Fußballprojekt für Kinder in der Unterkunft besuchte, tobten die Kleinen zwischen den Männern übers Gelände. Frauen sah sie dort keine. Ein Mann aus Afghanistan berichtete ihr, dass seine Frau ihr Zimmer nur selten verlasse, so wie viele andere Frauen. „Viele waren einsam und deprimiert“, erinnert sich Shahrzad Enderle. Die Doktorandin besuchte sie und fand in unzähligen Gesprächen heraus, dass die Frauen sich vor allem eines wünschten: Sie wollten Fahrradfahren lernen. Mit zwei Kommilitoninnen vom Sportinstitut organisierte sie für sie einen Kursus. „Eigentlich war das als einmalige Aktion geplant“, sagt sie. Aber am letzten Tag überreichten die Absolventinnen dem Dreierteam eine lange Liste mit Namen von Frauen, die ebenfalls Radfahren lernen wollten.

Was brauchen Migrantinnen?

Die drei waren gut vorbereitet. In den zurückliegenden Wochen hatten sie ein Konzept entwickelt, wie es weitergehen sollte. Dazu gehörten Kurse für Anfängerinnen und Fortgeschrittene, Radtouren zu zweit oder in Gruppen, Fahrradreparatur-Workshops und vieles mehr. Ihr Konzept hatte auch schon einen Namen: Bike Bridge. Die Idee dahinter war, Bewegung und Begegnung stets zu verbinden. Die Frauen sollten ihre neu gewonnenen Fähigkeiten festigen, weitere erwerben und einander gleichzeitig besser kennenlernen und weitere Kontakte knüpfen. Das hatten sich die Teilnehmerinnen und die Trainerinnen gewünscht.

Die neue Fähigkeit, die Freiheit, im Alltag selbstständig mobil zu sein, hat in Freiburg das Leben vieler geflüchteter Frauen verändert. „Sie haben Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit durchs Radfahren gewonnen“, sagt Shahrzad Enderle. Eine ihrer Teilnehmerinnen habe sich lange nicht getraut, sich zu einem Deutschkurs anzumelden. Als sie jedoch Radfahren konnte, meldete sie sich an. Eine weitere ehemalige Teilnehmerin lebt mittlerweile außerhalb Freiburgs in einem kleinen Dorf. Sie bringt ihre Tochter dort täglich mit dem Rad zur Kita und fährt anschließend direkt weiter zur Arbeit. Ohne Fahrrad sei das unmöglich, weil zu der Zeit keine Busse fahren, sagt Shahrzad Enderle und fügt hinzu: „Das Radfahren ebnet der Frau den Weg in die Arbeitswelt.“

Sharing-Mobility erklären

Shahrzad Enderle kann Dutzende dieser Geschichten erzählen. Aber weiterhin gibt es viele Hürden im Fahrradalltag ihrer Zielgruppe. Dazu gehört auch das Bike-Sharing-Angebote in Freiburg. „Unsere Teilnehmenden kennen die Räder von Nextbike by Tier. Aber sie haben sich nie getraut, das System auszuprobieren“, sagt Shahrzad Enderle. Um das zu ändern, hat Bike Bridge den Workshop „Cycling Mobility“ entwickelt, für Männer und Frauen.

Die erste Herausforderung ist die Sprache. Damit alle Teilnehmerinnen jeden Schritt der Ausleihe verstehen, hat das Team die Anweisungen in verschiedene Sprachen übersetzt und in Abstimmung mit dem Sharing-Anbieter in einer Infobroschüre zusammengefasst. In dem Workshop wird zunächst die App erklärt, dann testen sie gemeinsam die Ausleihe und die Rückgabe der Räder. „Sharing-Angebote sind günstig und praktisch und deshalb für unsere Zielgruppe interessant“, sagt Shahrzad Enderle. Das gilt auch für die vielen freien Lastenräder in der Region. Für viele Workshop-Teil-nehmerinnen sind sie interessant, schließlich können sie damit im Alltag ein Auto ersetzen.

Viele der Angebote wie den neuen Workshop kann das Bike-Bridge- Team umsetzen, weil Privatleute, Sponsoren und Partner den Verein finanziell, aber auch mit Sachspenden unterstützen. Inzwischen gibt es Bike Bridge in den acht Städten Freiburg, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Leipzig und Berlin.

„Die brauchen Fahrräder, machen wir mal ein paar fertig.“

Christian Großeholz, Westwind

Zwei Nachmittage pro Woche sind die Freiwilligen in der Werkstatt. 500 Räder setzen sie hier jedes Jahr wieder in Gang. Darunter unzählige Kinderräder.

Hamburg: bezahlbare Räder für alle

Mit ihrer Arbeit erleichtern Bike Bridge und der TUS Bloherfelde neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern das Ankommen und verhelfen ihnen zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe. Die Initiative „Westwind“ im Norden von Hamburg macht das auch. Allerdings ist für das Team um Christian Großeholz, einer der Westwind Gründer, allein die Finanzierung der Miete ihrer Lagerhalle jedes Jahr eine Zitterpartie. 42.000 Euro müssen sie dafür über Spenden zusammenkratzen. Für ihn ist es jedes Jahr aufs Neue ein Kraftaufwand. Großeholz ist kein Zahlenmensch, er ist Praktiker, Fahrradmechaniker. Als 2015 die ersten Kriegsflüchtlinge aus Syrien in abgelegenen Lagerhallen in Hamburgs Norden untergebracht wurden, sagte er zu seiner Freundin: „Die sitzen da fest. Die brauchen Fahrräder, machen wir mal ein paar fertig.“

Daraus ist Westwind entstanden. Eine Initiative, die Fahrradkurse für Frauen anbietet, Radtouren für jugendliche Migrant*innen organisiert, mit ihrer mobilen Fahrradreparatur-Werkstatt in Flüchtlingsunterkünften Räder repariert und einkommensschwachen Familien jeglicher Herkunft zu verkehrstüchtigen Fahrrädern verhilft.

„2015 dachten wir, wir machen 20 Räder für eine Unterkunft fertig und das war‘s“, sagt Großeholz. Aber er irrte sich. Der Bedarf riss nicht ab, also machte er auch weiter. Mit rund einem Dutzend ehrenamtlicher Helfer arbeitet er mittlerweile an zwei Nachmittagen in der Woche gebrauchte gespendete Räder auf. An diesem Nachmittag steht er in der Lagerhalle im Hamburger Norden zwischen Hunderten Kinder- und Erwachsenenrädern. Etwa die Hälfte von ihnen ist bereits fahrbereit. Das Westwind-Team hat die Naben- und Kettenschaltungen sorgsam auseinandergenommen und wieder zum Laufen gebracht, Bremsen erneuert, Nabendynamos eingebaut, Sättel getauscht, Klingeln angeschraubt und vieles mehr. Die Zeit drängt. Der erste Samstag im März ist der erste von fünf Verkaufstagen für Westwind in diesem Jahr. Allein an dem Tag sollen etwa 100 Fahrräder einen neuen Besitzer bekommen.

Fahrradkauf wird zum Erlebnis

Der Verkaufstag bei Westwind ist jedes Mal etwas Besonderes. „Wir wollen den Käufern ein normales Einkaufserlebnis bieten“, sagt Großeholz. Deshalb wird vorher in der Halle Platz gemacht, aufgeräumt und die Lastwagen von den Nachbarn vom Hof gefahren. „Wir reihen die Räder dann auf wie in einem Showroom“, sagt Großeholz. Dann folgen Verkaufsgespräche wie in jedem Fahrradladen: Wofür ist das Rad gedacht? Wird es nur in der Stadt gefahren oder auch im Gelände? Und so weiter.

Wie groß der Bedarf an günstigen Rädern in Hamburg ist, zeigt die Warteschlange. Wenn wir um zehn Uhr zur Halle kommen, stehen dort manchmal bereits 20 Leute und warten“, sagt Großeholz. Dabei beginnt der Verkauf erst eine Stunde später, um 11 Uhr. Sobald einer aus dem Westwind-Team dann das Rolltor hochschiebt, sind sie alle für die kommenden drei Stunden im Dauereinsatz. Sie führen Räder vor, stellen Sattelhöhen ein und lassen Kinder und Erwachsene Probe fahren. Für sie ist es jedes Mal bewegend, wenn die Kinder stolz ihr neues Rad vom Hof schieben oder Erwachsene plötzlich die Leichtigkeit des Radfahrens entdecken, wie kürzlich eine 20-jährige Kurdin mit Downsyndrom. Sie hat bei Westwind ein Dreirad gekauft. „Die junge Frau saß bei uns zum ersten Mal in ihrem Leben auf einem Fahrrad“, sagt Großeholz. Nach ihren ersten Metern auf dem Hof strahlte sie. Es sind diese Erlebnisse, die das ganze Team antreiben, weiterzumachen.

Auch wenn die Räder gespendet wurden, kostenlos sind sie nicht. „Die Kunden müssen eine Sozialgebühr bezahlen“, sagt der Fahrradexperte. Die Kinderräder kosten 15 Euro, Jugendräder 30 Euro und ein Erwachsenenrad 50 Euro. Westwind deckt damit gerade so die Kosten, die ihnen beim Aufarbeiten entstehen. Mehr nehmen wollen sie nicht. „Für einige unserer Kunden sind 50 Euro richtig viel Geld“, sagt Großeholz.

Dafür bekommen sie aber auch etwas: ein Stück Freiheit. „In Hamburg kommen Jugendliche und Erwachsene mit dem Rad überall hin“, sagt der Fahrradmechaniker. Sie brauchten kein Auto, keinen Bus und keine Bahn. Außerdem werden sie mit dem Fahrrad einer von vielen. Radfahren sei in Hamburg Alltagskultur. Mit ihrer Arbeit macht Westwind seine Kunden zum Teil dieser Bewegung. Sie gehören dazu. Egal wo sie herkommen.

Bilder: TUS Bloherfelde, Andrea Reidl

TUS Bloherfelde

TUS Bloherfelde

MIT Press

MIT Press

acatech

acatech

www.haibike.de – pd-f

www.haibike.de – pd-f

Señoritas Courier

Señoritas Courier