Lastenräder erfordern von ihren Fahrerinnen eine andere Routenwahl als ein wendiges Stadtrad oder ein sportliches Mountainbike. Im Projekt I-Route-Cargobike wurde gewerblichen Lastenrad-Nutzerinnen deshalb genau auf die Finger geschaut. Im Veloplan-Interview erklären Michael Heß (Seven Principles Mobility GmbH) und Johannes Gruber (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) das Forschungsprojekt und die Vision dahinter. Passend navigiert zu werden, könnte immer wichtiger werden, wenn in Zukunft neben Kurier-Profis auch Anfänger*innen vermehrt mit dem Lastenrad unterwegs sind. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 01/2024, März 2024)

Michael Heß (oben) und Johannes Gruber (unten) bringen Cargobike-Expertise aus der Praxis und der Forschung zusammen.

Wie ist das Projekt I-Route-Cargobike entstanden und was genau wollten Sie damit herausfinden?

Johannes Gruber: Alle Arten von Betrieben – vom großen Logistiker bis hin zum Handwerksbetrieb – nutzen Lastenräder, und auch die technologische Entwicklung von Lastenrädern ist extrem dynamisch. Vor diesem Hintergrund haben wir gesehen, dass es noch nicht wirklich Support-Tools gibt, wenn jemand auf das Cargobike umsteigen möchte, der noch nicht bereits jahrelang als Kurierfahrer tätig war. Etwa beim Thema Navigation und Routing: Wir sind davon ausgegangen, dass gewerbliche Cargobike-Fahrende andere Vorlieben und Rahmenbedingungen für die Routenwahl haben als normale Fahrradfahrende.

In der Zusammenarbeit haben wir uns ideal ergänzt, da die Seven Principles Mobility GmbH aus der Praxis kommt und eine datengetriebene IT-Lösung beitragen will. Wir bringen die Vorerfahrung mit Cargobike-Nutzern ein. Aus bestehenden Datengrundlagen haben wir ermittelt, wie sich diese Präferenzen für verschiedene Routencharakteristiken von Lastenradfahrern unterscheiden und bieten damit eine Grundlage, wie sich Strazoon Cargobike, das Produkt von 7P Mobility, weiterentwickeln lässt.

In Ihrem Projekt stützen Sie sich auf den Datensatz eines großen DLR-Projekts. Wie bewerten Sie diese Arbeitsgrundlage?

Gruber: Wir haben ein sehr großes Daten-Set gehabt aus dem früheren Projekt „Ich entlaste Städte“, für das wir insgesamt 750 Unternehmen und Betriebe deutschlandweit begleitet haben. Dabei haben wir im Projekt den Unternehmen und Betrieben Lastenräder zur Verfügung gestellt. Über GPS-Tracking und appbasierte Befragungen haben wir einen einzigartigen Datensatz aufgebaut, was reale Fahrten von Neuanfängern im Lastenradgeschäft betrifft. Das waren Unternehmen jeder Couleur, Lieferdienste, Handwerker, öffentliche Einrichtungen, Werksverkehre, Agenturen oder Gebäudedienstleistungen – alles, wo hin und wieder solche Güter zur Aufrechterhaltung von Betrieben transportiert werden müssen, die in ein Cargobike passen. Das war die Grundlage. Die gefahrenen Routen haben wir ergänzt um Kontextfaktoren, zum Beispiel, ob ein Radweg genutzt wurde, der Weg durch Grünflächen ging, wie hoch die Knotendichte ist oder ob das Haupt- oder Nebenstraßennetz genutzt wurde.

Michael Heß: Was in der Datenqualität etwas schwieriger war, sind die Open-Street-Map-Daten. Die sind grundsätzlich sehr gut, aber als wir erstmals ein spezielles Cargobike-Routing entwickeln wollten, sind wir auf verschiedene Probleme gestoßen. Zum Beispiel heißen Datenelemente in unterschiedlichen Regionen oder Ländern anders. Verschiedene Communitys pflegen das in Open Street Map unterschiedlich ein. Da wäre es natürlich super, wenn noch mehr und weltweit einheitliche Daten verfügbar wären, mit denen man eine Route noch besser berechnen kann. So etwas wie Poller und Drängelgitter zum Beispiel. Solche Barrieren würden wir den Lastenradfahrenden auf ihrer Route gerne ersparen. Da ist noch Potenzial in den Datengrundlagen vorhanden.

Profikuriere in Zürich wurden mit Kameras ausgestattet, um die von ihnen gewählten Routen später detailliert verstehen zu können.

Zusätzlich zu den Fahrten aus „Ich entlaste Städte“ haben Sie auch qualitative Daten erhoben, unter anderem in Zürich. Spielt das Land, in dem die Nutzer*innen unterwegs sind, kaum eine Rolle? Oder sind die Schweiz und Deutschland in dieser Hinsicht besonders gut vergleichbar?

Gruber: Hinter den Datenerhebungen stecken zwei unterschiedliche Ansätze. Wir haben für die Analyse der quantitativen Daten real gefahrenen Routen alternative Routen gegenübergestellt. Diese basierten auf einem Vorschlag von 7P Mobility, der ein normales Fahrrad-Routing mit speziellen Logiken erweiterte, um zum Beispiel Treppen oder steile Anstiege zu vermeiden. Auf dieser Basis haben wir versucht herauszufinden, welche Einflussfaktoren bei der Routenwahl wirken. Dabei kam zum Beispiel heraus, dass ein hoher Grünflächenanteil sehr wertgeschätzt und dass das Nebenstraßennetz tendenziell bevorzugt wird von Cargobike-Fahrenden. Eine größere Abweichung vom normalen Radverkehr war, dass Fahrradinfrastruktur nicht per se genutzt wird, sondern nur dann eine Rolle spielt, wenn es sich um die schlanken einspurigen Lastenräder handelt. Wir konnten in den Daten also nachweisen, dass dreirädrige und größere Lastenräder zumindest durch die aktuell vorhandene Fahrradinfrastruktur keinen Vorteil haben.

Beim qualitativen Zugang spielen der individuelle Hintergrund des Fahrenden und der räumliche Kontext eine stärkere Rolle. Wir haben mit Berliner Profi-Logistikern gesprochen und die Daten verglichen. Noch detaillierter sind wir mit Züricher Lastenradkurieren vorgegangen, die wir drei Tage begleitet haben. So individuell, wie die Fahrradwege manchmal beschaffen sind, Kreuzungen besonders sind oder es sogar leichte Unterschiede zwischen den Regulierungen verschiedener Länder gibt, so hilfreich ist es doch, durch ganz konkrete Beobachtungen von einzelnen Situationen abzuleiten, wo wir gute Nutzungsentscheidungen treffen und diese vielleicht sogar generalisieren können. Wo ist es für Anfänger nützlich, wenn das Wissen von Profis in so eine Software-Lösung einfließt? Und wo sehen wir aber, dass es ganz individuelle, situative Entscheidungen gibt, die nicht generalisiert abgebildet werden können?

Heß: Die Bedeutung lokaler Besonderheiten fand ich bemerkenswert. Der Profi-Logistiker aus Berlin sagte zum Beispiel „Durch den Tiergarten fahre ich nicht! Da laufen lauter Touristen und Jogger rum“. Solche spezifischen Details kennt man halt nur, wenn man schon vor Ort war und sich durch einen Touristenstrom gekämpft hat.

„Das Naturell von Cargobike-Profikurieren ist, die direkteste aller Linien ohne Rücksicht auf Komfort- und Ästhetik-Aspekte zu nehmen. Das ist an sich nicht überraschend. Trotzdem gibt es natürlich auch gewerbliche Nutzungsformen, die weniger Zeitdruck unterlegen sind.“

Johannes Gruber, DLR

Gibt es sonst noch Verhaltensweisen der Lastenradprofis, die Sie überrascht haben?

Gruber: Das Naturell von Cargobike-Profikurieren ist, die direkteste aller Linien ohne Rücksicht auf Komfort- und Ästhetik-Aspekte zu nehmen. Das ist an sich nicht überraschend. Trotzdem gibt es natürlich auch gewerbliche Nutzungsformen, die weniger Zeitdruck unterlegen sind. Gerade wenn wir an Handwerker denken, die drei bis vier Kundentermine haben und bei denen das Geld woanders erwirtschaftet wird. Da kann man in so einer App später sagen: „Ich nehme lieber den komfortablen Weg oder den Weg durch den Park und bin daher bereit, auch 10, 20 oder 30 Prozent längere Wege in Kauf zu nehmen.“

Da sind wir dann beim Punkt Stadtgrün, der auf vielen Routen präferiert wurde. Was steckt denn hinter einer anderen Präferenz, den Strecken mit vielen Knotenpunkten? Warum sind die für die Nutzer*innen attraktiv?

Gruber: Ein klassisches Erklärungsmuster ist, dass viele Knoten, also eine hohe Konnektivität, eine möglichst direkte, individuell passende Route ermöglichen. Das würde ich in dem Fall auch mit der großen Präferenz für Nebenstraßen zusammenbetrachten. Dieses Netz hat mehr Kreuzungen, die sind aber leichter einsehbar, ohne Ampeln und können einfacher passiert werden. Die hohe Knotendichte ist da also nicht schädlich. Große Kreuzungen gilt es zu vermeiden, da es dort viel Passantenaufkommen und viele Busspuren und Tramlinien mit gefährlichen Bodenbeschaffenheiten gibt. Die sind deutlich schädlicher.

War Strazoon Cargobike, das Tool, mit dem Sie die Vergleichsrouten entwickelt haben, von Anfang an eine Anwendung spezifisch fürs Cargobike? Mit welcher Navigationslogik sind Sie in das Projekt gestartet?

Heß: Wir waren auf der Suche nach innovativen Lösungen für die letzte Meile und hatten damit schon vor dem Forschungsprojekt begonnen. In Strazoon Cargobike haben wir uns drauf konzentriert, primär die alltäglichen Prozesse der Kuriere abzubilden, also Track & Trace, Nachweis der Übergabe oder auch Handling im Mikrodepot. Wir haben gelernt, dass die Prozesse der Radlogistiker aktuell zu heterogen sind, als dass wir sie alle abbilden könnten. Die machen alle tolle Sachen, aber leider alle ein bisschen anders. Die einen holen Korken beim Restaurant ab und bringen sie zum Wertstoffhof, die anderen haben Container mit Mini-Depots in der Stadt verteilt und vieles mehr.

Auch eine erste Version der Touren- und Routenplanung war bereits in Strazoon Cargobike enthalten. Aufgebaut haben wir die auf einer Open-Source-Lösung, dem Open-Route-Service. Der hatte bereits ein Routing-Profil „E-Bike“. Da war zum Beispiel schon hinterlegt, dass Treppenstufen komplett zu vermeiden sind. Das war unser Startpunkt, weil es den Routing-Bedürfnissen eines Cargobikes nahekommt.

Was haben Sie nach dem Projekt nun mit der Anwendung Strazoon Cargobike für eine Vision?

Heß: Für mich persönlich ist das ein bisschen frustrierend. Die Idee, Logistiker mit unserer Lösung glücklich zu machen, funktioniert derzeit wegen der zu geringen Volumina und Heterogenität leider nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Das ist für mich zwar sehr schade, aber dann ist das halt so. Wir sehen zwar noch weitere Kundengruppen – die eine oder andere Supermarktkette liefert zum Beispiel per Lastenrad aus –, die haben aber meist schon Track-and-Trace-Lösungen und Apps für ihre Fahrer. Für uns ist daher klar, dass wir uns noch mehr fokussieren und auf einen Kernteil spezialisieren wollen. Das ist, das Cargobike-Routing als API-Lösung anzubieten. Kunden können ihre Anwendung dann über eine Internetschnittstelle anbinden und unser Routing direkt in ihre eigenen Applikationen integrieren. Dort bekommen wir dann die anzufahrenden Stopps und liefern für Cargobikes optimierte Touren und Routen zurück. Damit lösen wir uns davon, ein sehr heterogenes Kundenumfeld bedienen zu müssen und konzentrieren uns auf den Innovations-Aspekt unserer Lösung.

Inwiefern ist diese Innovation auch für private Nutzer*innen von Lastenrädern interessant?

Heß: Wir haben den Versuch gewagt und eine App gebaut, die nur Zielführung und Navigation bietet. Im Prinzip eine Zweitverwertung des Routings. Die App ist auch schon im Play-Store zu finden. Wir haben aber nicht geglaubt, dass man damit die Menschen besonders glücklich machen kann, da man als Privatnutzer sehr häufig dieselben Routen fährt, so die Annahme. Man fährt da, wo man sich gut auskennt, und braucht die Routing-Unterstützung eher selten. Wir wollten es trotzdem ausprobieren.

Was wir noch auf dem Zettel haben, aber noch nicht als Feature eingebaut haben, ist eine unfallfreie Route. Man kann sich zum Beispiel anschauen, wo Unfallschwerpunkte sind und diese meiden, um sicherer durch die Stadt zu kommen. Das wäre ein Feature, das vielleicht auch für private Kunden einen Mehrwert bietet.

Gruber: Die Erkenntnisse, die wir herausgezogen haben – wie zum Beispiel die Wichtigkeit eines guten Nebenstraßennetzes oder die Radwegebreite – sind natürlich Aussagen, die auch für die Planung von Relevanz sein können. Dass man das Fahrradnetz nicht nur an Hauptstraßen denkt, sondern zum Beispiel durch Fahrradstraßen auch Möglichkeiten schafft in den Nebenstraßen. Ich denke, dass Privatleute das eher bevorzugen würden und tendenziell große Knoten und Ansammlungen eher meiden. Wenn man sich die stark wachsenden Lastenradverkaufsanteile ansieht, verbunden mit Substitutionsquoten, die manche Kommunen und Unternehmen rausgeben, dann können über den Aspekt der Planung auch Privatleute profitieren.

„Wenn die Wachstumspotenziale, die wir uns wünschen, kommen, sind nicht nur Profis auf den Lastenrädern unterwegs. Dann kommt der Moment, wo eine Lastenradnavigation immer wichtiger wird, um Leute, die sich etwas unsicher fühlen oder eine Gegend noch nicht gut kennen, besser zu unterstützen.“

Michael Heß, 7P Mobility

Was hoffen Sie, wie sich das Thema Lastenradnavigation in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird, und welche Projekte und Forschung sind zu diesem Thema noch nötig?

Gruber: Ich denke, wir haben einige Ansatzpunkte, an denen es Optionen gibt, weiterzumachen. So könnte man vielleicht die situativen Aspekte wie den aktuellen Verkehrsfluss berücksichtigen oder unterschiedliche Stadttypen und Nutzungsarten unterscheiden.

Heß: Wir versuchen, einen Teil dessen, was ich mir auch persönlich wünsche, umzusetzen: nämlich, dass wir das, was wir jetzt erarbeitet haben, Open Source bereitstellen. Damit können auch andere zum Thema beitragen. Denn die Entwicklung einer Navigation, die an einen Radkurierprofi heranreicht, ist sehr herausfordernd. Mein Erlebnis war bisher auch immer, dass die Profis das ein wenig abtun und sagen „euer Algorithmus kann nicht so gut sein wie ich, wenn ich hier unterwegs bin“ – was ja ehrlicherweise auch stimmt. Wenn die Wachstumspotenziale, die wir uns wünschen, kommen, sind aber nicht nur Profis auf den Lastenrädern unterwegs. Dann kommt der Moment, wo eine Lastenradnavigation immer wichtiger wird, um Leute, die sich etwas unsicher fühlen oder eine Gegend noch nicht gut kennen, besser zu unterstützen.

Gruber: Wahrscheinlich müsste man direkt beim Absatz, also bei Händlern oder Herstellern anfangen. Man kann sich überall sein Smartphone auf den Lenker schnallen. Jedes Auto hat ein Touchdisplay, braucht es das nicht auch noch stärker? Wo ich auswählen kann, wo ich hinwill und ob der Weg schnell, sicher, bequem oder landschaftlich reizvoll sein soll. Das könnte ein Hebel sein für nachhaltige Fahrradlogistik, aber eben auch für Routing-Lösungen.

Im Forschungsprojekt I-Route-Cargobike wurden die Kriterien untersucht, nach denen sich Lastenradkurier*innen ihre Routen aussuchen. Die Präferenzen wurden im Algorithmus der Anwendung Strazoon Cargobike umgesetzt. Dabei handelt es sich um eine Navigationsanwendung für Lastenräder der Seven Principles Mobility GmbH, die in dem Forschungsprojekt mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammengearbeitet hat. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen der Innovationsinitiative M-Fund gefördert.

Bilder: DLR – Amac Garbe, 7 Principles, DLR, Johannes Gruber

DLR – Amac Garbe

DLR – Amac Garbe

MIT Press

MIT Press

David Höpfner

David Höpfner

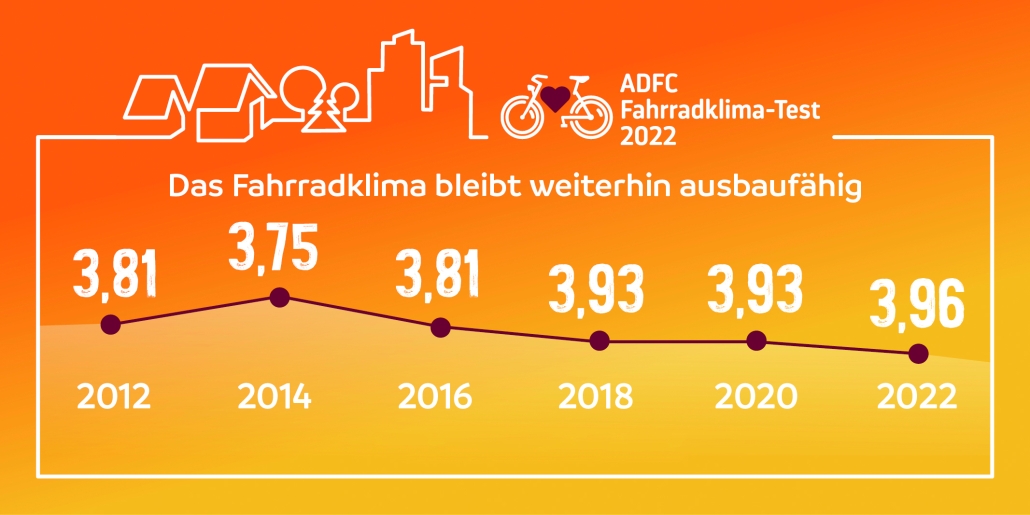

ADFC

ADFC

Andrea Reidl

Andrea Reidl

stock.adobe.com - RareStock

stock.adobe.com - RareStock

Bosch E-Bike Systems

Bosch E-Bike Systems