E-Scooter leisten einen größeren Beitrag zur Verkehrswende, als ihr Ruf es erahnen lässt. Dennoch ziehen sie viel Kritik auf sich und schüren Konflikte. Um diesen zu begegnen, gibt es diverse Stellschrauben, für Politik, Verwaltung und die Anbieter selbst. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 01/2023, März 2023)

„Städte machtlos gegen urbane Seuche“ – worum mag es in dem so betitelten Artikel in einer deutschen Tageszeitung gehen? Um einen Pest-ausbruch im Mittelalter? Um einen Abgesang auf den letzten fragwürdigen Modetrend? Falsch, es geht um E-Scooter. Das Beispiel mag extrem sein. Doch in der journalistischen Berichterstattung und der öffentlichen Wahrnehmung zu der jungen Mikromobilitätslösung findet sich viel Kritik. Die elektrisch unterstützten Tretroller dürfen seit mittlerweile vier Jahren deutsche Straßen und Fahrradwege befahren. Die Branche ist also weder alteingesessen noch ganz unerfahren.

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben Ende des vergangenen Jahres einen Praxisleitfaden entwickelt, in dem es um kommunale Steuerungsmöglichkeiten und die Nutzung der E-Scooter geht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Konflikten.

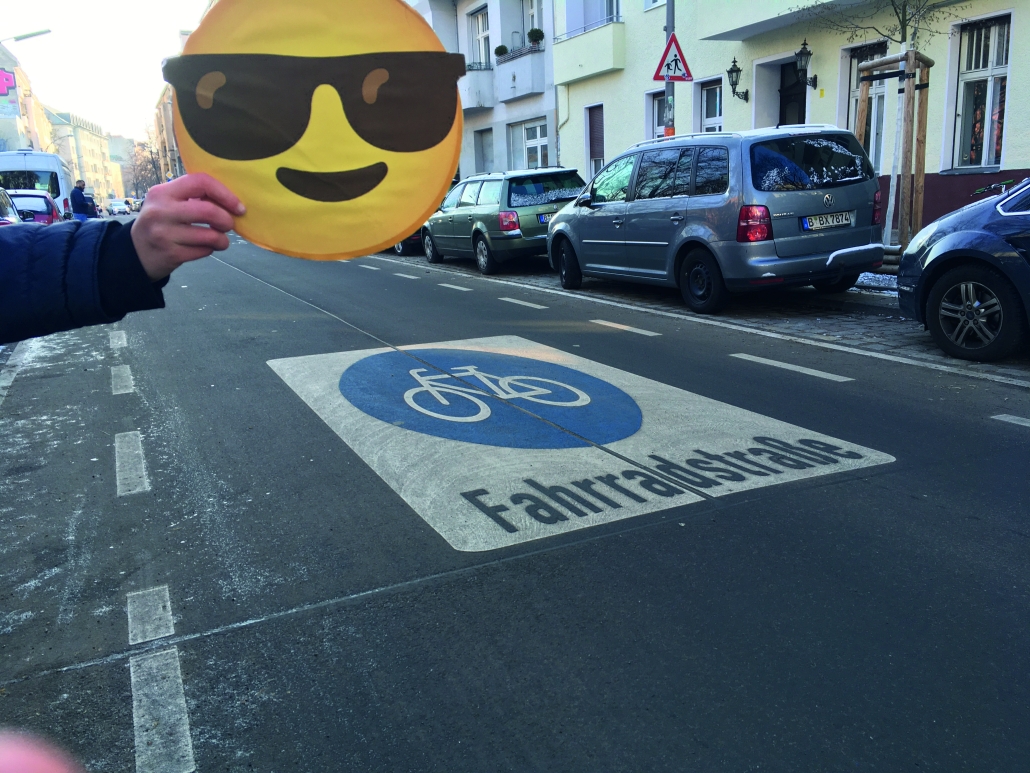

E-Scooter sollten nach Möglichkeit auf speziellen Abstellflächen stehen. Wer sie auf dem Gehweg parkt, sollte das so platzsparend wie möglich tun.

Problem oder Lösung?

Aber zunächst mal zum Positiven: Fast ein Viertel der Sharing-Scooter-Fahrten ergänzt Fahrten mit dem Öffentlichen Nahverkehr. Elf Prozent ersetzen Fahrten mit dem Auto. Fast 30 Millionen Autofahrten unter zwei Kilometer und noch mal rund 30 Millionen Autofahrten unter fünf Kilometer tätigen die Deutschen jeden Tag. Die reale Auswirkung der Scooter-Fahrten ist also schon jetzt präsent. Das Potenzial ist riesig.

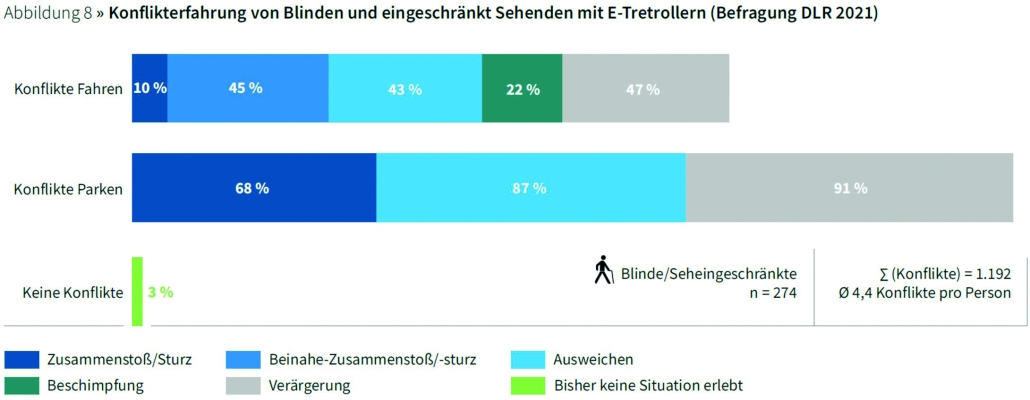

Real ist aber auch das Konfliktpotenzial, das die Scooter im derzeitigen Verkehrssystem bergen. Jeder sechste Zufußgehende gab im Leitfaden von Difu und DLR an, bereits über geparkte E-Tretroller gefallen oder gestolpert zu sein. Geparkte E-Scooter verursachen mitunter mehr Konflikte als solche, die gerade gefahren werden. Besonders groß ist das Problem für blinde und eingeschränkt sehende Menschen. Von den Befragten aus dieser Gruppe gaben 97 Prozent an, schon mal einen Konflikt in Zusammenhang mit einem E-Scooter erlebt zu haben. 68 Prozent bestätigten, bereits mit einem geparkten Fahrzeug zusammengestoßen zu sein oder über ein solches gestürzt zu sein. Gegenüber der Gesamtgruppe der Zufußgehenden war dieser Anteil vier Mal so hoch. Für diese Gruppe ist das Problem so groß, dass der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) versucht, mit Musterklagen durchzusetzen, dass die E-Tretroller nur noch auf ausgewiesenen und abgegrenzten Abstellflächen abgestellt werden. Diese sollen kontrastreich markiert und per Blindenstock ertastbar sein. Ein besonderes Problem sind rücksichtlos abgestellte oder liegende E-Scooter aber nicht nur für blinde und sehbehinderte Menschen. Auch Rollstuhlfahrerinnen, Eltern mit Kinderwagen und älteren Menschen können sie ein Hindernis sein. Interessant ist, dass die Probleme eher mit Sharing-Scootern als -Fahrrädern verbunden werden. „E-Scooter sind immer noch ein Hot-Topic“, sagt Patrick Grundmann. Er ist Pressesprecher bei Tier Mobility. Der Ton sei allerdings negativer geworden, was Grundmann zum Teil berechtigt und zum Teil übertrieben findet. „Ich bekomme jeden Tag kritische Anfragen zum Thema E-Scooter, aber nie zu unseren Fahrrädern.“ Tier Mobility hatte im November 2021 den Sharing-Anbieter Nextbike übernommen. Mit Blick auf das Fahrverhalten gibt es zwischen den Nutzerinnen von E-Tretrollern und Fahrrädern keinen Unterschied, attestiert das Difu in der zuvor erwähnten Veröffentlichung. Auch Fahrräder gibt es in manchen Städten im Free-Floating-, also stationslosen Ausleihsystem.

Bei den E-Scootern geht viel Verdruss von umgefallenen Rollern aus. Patrick Hoenninger von der Stadt Duisburg gibt für diese etwas zu bedenken: „Die besonders störenden liegenden Roller fallen nicht von selbst oder witterungsbedingt um, sondern werden von Menschen bewusst umgestoßen.“

In der Stadt Duisburg sind derzeit drei Anbieter mit insgesamt 2200 Rollern aktiv. Zwei von ihnen reduzieren ihre Flotten im Winter. Seit dem ersten Marktauftritt eines Anbieters vor rund drei Jahren sind rund 100 Beschwerden bei der Stadt eingegangen. Nicht nur geparkte E-Scooter verursachen diese. „Bürgerseitig wird neben dem Abstellen auch das Befahren nicht zulässiger Bereiche kritisiert, vor allem in der City-Fußgängerzone.“

„Wir haben kein Interesse daran, dass ein Scooter im Weg steht, und tun bereits eine Menge, um falschem Parkverhalten vorzubeugen. Die öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema kann aus unserer Sicht nur helfen. Ich würde mir eine konstruktive Debatte um die Raumnutzung in den Städten wünschen.“

Sonya Herrmann, Voi Technology

Raum anbieten und sensibilisieren

Das rechtswidrige Fahren in Bereichen, die für den Fußverkehr bestimmt sind, betrifft auch Bürgersteige. Was passieren muss, damit die E-Scooter-Nutzerinnen nicht mehr auf diesen fahren, ist aber vergleichsweise eindeutig. Eine Zählung in der Stadt Portland im US-Bundesstaat Oregon ergab 2019, dass 39 Prozent der Menschen den Bürgersteig nutzten, wenn es keine Radinfrastruktur gab. Existierte ein Radfahrstreifen, fiel der Wert auf 21 Prozent und war dieser sogar geschützt, schrumpfte der Anteil auf 8 Prozent. In Fahrradstraßen nutzte niemand den Fußweg. Die restlichen Nutzerinnen, die trotz guter Radinfrastruktur auf dem Fußweg verbleiben, gilt es durch Sensibilisierung und Information abzuholen. Das weiß auch das Team des Anbieters Voi. Unter ridelikevoila.com bietet das Unternehmen eine Online-Fahrschule an, in der Verkehrsregeln aufgefrischt werden. Außerdem lernen die Nutzerinnen, wie richtiges Abstellen und Fahren funktioniert. Für die Fahrschule hat Voi sich Feedback von der Deutschen Verkehrswacht und der Aktion Mensch eingeholt. Zudem ist sie incentiviert. Das heißt, Nutzerinnen, die eins der fünf Fahrschulkapitel bearbeiten, bekommen Credits im Wert von einem Euro gutgeschrieben. Voi ist auch an der Kampagne „Rollen ohne Risiko“ des deutschen Verkehrssicherheitsrats beteiligt. „Wir haben kein Interesse daran, dass ein Scooter im Weg steht, und tun bereits eine Menge, um falschem Parkverhalten vorzubeugen“, sagt Sonya Herrmann. Sie arbeitet im Public Policy Management beim Sharing-Anbieter Voi Technology.

Auch Medienberichte und Diskussionen helfen dabei, die Menschen für einen guten Umgang mit den Scootern und dem öffentlichen Raum zu sensibilisieren. „Die öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema kann aus unserer Sicht nur helfen. Ich würde mir eine konstruktive Debatte um die Raumnutzung in den Städten wünschen“, so Herrmann. Öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt die Firma mitunter auch selbst. In britischen Städten, in denen der Anbieter aktiv ist, bietet er zum Beispiel Fahrsicherheitstrainings an. Wenn eine neue Stadt anvisiert wird, sucht das Voi-Team den Austausch mit den Bürgerinnen. Vor allem auch Menschen, die keine Nutzerinnen sind oder sein werden, wollen sie einbinden.

Straßenraum aktiv aufteilen

Eng mit den städtischen Verwaltungen zusammenzuarbeiten, sei sehr wichtig, so Herrmann. „Wir gehen von Anfang an in einen offenen Dialog mit unseren Partnerstädten. Dass auf einmal Scooter über Nacht auftauchen, das gibt es bei uns nicht.“ In Berlin etwa funktioniere die Zusammenarbeit sehr gut. Mit Mitarbeiter*innen von der Berliner Mobilitäts-App Jelbi unternimmt Voi Ortsbegehungen, um Stellplätze zu identifizieren. Solche Kooperationen sind beidseitig vorteilhaft. Die große Datenbasis, mit der die Anbieter arbeiten, kann in Infrastrukturvorschlägen Verwendung finden.

Auch das Difu und das DLR appellieren in ihrem Leitfaden an die Städte. Sie sollen den Straßenraum aktiv gerechter aufteilen. Außerdem gehören die neuen Verkehrsmittel in verkehrspolitische Strategien integriert. Schließlich können sie zu wichtigen Zielen der Stadtentwicklung beitragen. „Das Problem ist, dass für E-Scooter immer noch kein Platz zur Verfügung steht“, bemängelt Patrick Grundmann von Tier. Doch der Austausch ist da und wird immer intensiver. Sogenannte Regional-Manager verwalten die Parkverbotszonen, welche die Städte aussprechen. Diese werden kontinuierlich angepasst. „In den meisten Städten ist es so, dass wir von der Stadt eine Parkfläche zugewiesen bekommen und dann x Tage Zeit haben, die in unserer App zu integrieren“, so Grundmann. Um die Parkflächen herum ist dann die sogenannte No-Parking-Zone. Auch temporäre Anpassungen sind möglich. Während des Karnevals im Rheinland konnten etwa ganze Bezirke ausgesetzt oder Parkverbotszonen erweitert werden.

Für blinde und seheingeschränkte Menschen sind falsch abgestellte E-Scooter ein besonderes Problem. In einer nicht repräsentativen Umfrage gaben 97 Prozent der Befragten in dieser Gruppe an, schon mal einen Konflikt in Zusammenhang mit einem E-Scooter erlebt zu haben.

Uneinheitliche Rechtspraxis

Insgesamt gehen die Städte mit dem jungen Mobilitätsangebot sehr unterschiedlich um. Einen speziellen Weg geht die Stadt Leipzig. Diese lässt E-Scooter-Verleihsysteme nur auf stationsbasierten Abstellzonen an ÖPNV-Haltestellen und Mobilitätsstationen zu. Gegenüber dem Anbieter Tier wurden mehr Parkflächen in Aussicht gestellt, die aber nur sehr langsam umgesetzt wurden. Zusätzlich gab es eine Maximalzahl an Scootern, die auf jeder Abstellfläche stehen durften. „Dadurch ist es eigentlich nie dazu gekommen, dass es sich da wirklich entwickelt, obwohl Leipzig zu den zehn größten Städten Deutschlands zählt“, meint Patrick Grundmann.

Berlin und Düsseldorf setzen auf viele Ständer, andere Verwaltungen tun sich damit schwer. „Manche Städte sagen: ‚Die Scooter dulden wir so gerade noch, aber jetzt noch Abstellmöglichkeiten zu schaffen, das sehen wir nicht‘“, beschreibt Sonya Herrmann die gegensätzliche Herangehensweise. „Diese Haltung ist problematisch, weil die bestehenden Flächenkonflikte damit nicht gelöst werden.“

Im Leitfaden des Difu und des DLR sind verschiedene Strategien verglichen worden. Als die E-Scooter aufkamen, hatten einige Städte mit den Anbietern relativ schnell freiwillige Selbstverpflichtungsvereinbarungen erarbeitet. Andere Kommunen, heißt es in der Veröffentlichung, ließen sich mit der Regulierung mehr Zeit, agieren dafür jetzt umso strenger. Die Selbstverpflichtungsvereinbarungen haben sich nicht bewährt.

Dass die Städte so verschieden mit den E-Scootern umgehen, liegt auch an rechtlichen Ungenauigkeiten. Allgemein stellt sich die Frage, ob die Tretroller als erlaubnisfreier Gemeingebrauch einzuordnen sind oder ob sie als Sondernutzung laufen und damit genehmigungspflichtig sind. Derzeit plane die Mehrzahl der Kommunen, nicht weiter auf freiwillige Selbstverpflichtungen oder Kooperationsvereinbarungen zu setzen, sondern öffentlich-rechtliche Verträge mit Sondernutzung einzuführen. Sind die Scooter als Sondernutzung eingeordnet, können die Städte Gebühren erheben und bestimmte Nutzungsregeln vertraglich festlegen. Die Gebühren sollen die Städte etwa für den Aufwand entschädigen, den sie betreiben, um die Einhaltung der Regeln zu überprüfen.

Bei dieser Praxis zeigen sich starke Unterschiede, vor allem bei der Höhe der Gebühren. In Solingen müssen die Anbieter 10 Euro pro Fahrzeug und Jahr zahlen, in Münster sind es 50. Köln verlangt in den Außenbezirken 85 und in der Innenstadt 130 Euro. Die Stadt möchte damit die Fahrzeuganzahl indirekt begrenzen.

Eine Sonderform ist die Sondernutzungserlaubnis mit Auswahlverfahren. „Das ist ein Trend, den wir sehen und den wir auch begrüßen“, so Sonya Herrmann, die die Kölner Gebührenordnung hingegen eher kritisch betrachtet. Über diese Ausschreibungsverfahren können Städte über die straßenrechtlichen Belange hinaus Einfluss nehmen. Es ist zum Beispiel möglich, die Anzahl der Fahrzeuge oder Anbieter zu begrenzen oder auch ökologische Auswahlkriterien und Sozialstandards zur Bedingung für die Sondernutzung zu machen.

Hinsichtlich des Stellplatzproblems kommen das Difu und das DLR zu einer bemerkenswerten Einschätzung. Lediglich eine der untersuchten Städte habe eine zufriedenstellende Lösung gefunden. In Paris gibt es ein festes System an Abstellflächen in geringen Abständen zueinander. Im Einklang mit dem Praxisleitfaden empfiehlt Patrick Grundmann von Tier, Zweirad-Parkflächen an Kreuzungen zu installieren. „Es würde ja ein Stellplatz an jeder Straßenecke reichen, dann wissen die Leute, dass sie nur bis zur nächsten Ecke fahren müssen und können da ihren Scooter oder ihr Fahrrad abstellen.“ Ein weiterer Vorteil bestünde darin, dass Verkehrsteilnehmerinnen besser über die niedrigen Verkehrsmittel hinwegsehen könnten und einander an Kreuzungen früher wahrnehmen. Als Faustregel empfehlen die Autorinnen des Praxisleitfadens, dass die Stellflächen in zwei bis drei Minuten zu Fuß erreichbar sein sollten.

E-Tretroller in Städten – Nutzung, Konflikte und kommunale Handlungsmöglichkeiten

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) untersuchten für diesen Praxisleitfaden, wie E-Scooter bisher typischerweise genutzt werden und welche Konflikte im Zusammenhang mit ihnen auftreten. Der Leitfaden wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr erarbeitet und mit Mitteln des Nationalen Radverkehrsplans gefördert. Die Autor*innen erläutert, wie Verwaltungen das Thema steuern und Gestaltungsspielräume nutzen können.

Die Veröffentlichung steht unter folgendem Link zum Download bereit: www.difu.de/17572

Technischer Spielraum

Als weitere Stellschraube, um Konflikten vorzubeugen, wirkt die Technik der Roller. Über die GPS-Ortung lassen sich bereits weitgehend präzise Parkverbotszonen einrichten. „Von der Alarmanlage bis zum Geofencing haben wir verschiedene technische Lösungen, die verhindern, dass Scooter zur Barriere werden“, meint Sonya Herrmann. Auch hier wiederum gibt es regulatorischen Spielraum. In Großbritannien und der Schweiz sei Geofencing normal. Durch diese Technik kann zum Beispiel das Tempo gedrosselt werden, wenn Nutzerin-nen widerrechtlich in eine Fußgängerzone hineinfahren. In Deutschland wird das als Eingriff in die Autonomie der Fahrerinnen gewertet. Es bräuchte also eine Entscheidung auf Bundesebene.

Zukünftige Roller- und App-Generationen dürften immer besser darin werden, potenzielle Konfliktsituationen zu vermeiden. Wer einen E-Scooter parkt, muss schon jetzt meist ein Foto oder Video der Umgebung mit dem Smartphone aufnehmen. Noch in diesem Jahr möchte Tier eine Innovation vorstellen. Derzeit testet der Anbieter Sensoren in den Scootern, die zeigen sollen, ob diese liegen oder stehen.

Auch wenn derartige Lösungen noch nicht das Problem lösen, so zeigen sie dennoch, dass es erkannt wurde. In einem Punkt scheinen sich die Anbieter von Sharing-Scootern aber einig zu sein. E-Scooter als Sündenbock für das Problem der Flächenkonkurrenz zu opfern, das funktioniere nicht. Diese Debatte, so nimmt Grundmann es wahr, erhält immer mehr Aufwind. Die Debatte um die Platzproblematik im öffentlichen Raum hat zugenommen und wird dadurch ganz anders geführt als 2019, als wir gestartet sind.“ Faktisch betrachtet passen auf einen Kfz-Parkplatz mindestens zwölf E-Scooter. Für diese Form der Mikromobilität keinen Platz schaffen zu können, dürfte also kaum ein haltbares Argument sein. „In Deutschland wird oft mit zweierlei Maß gemessen: Der Scooter schafft ein Platzproblem, während die unzähligen Autos in der Innenstadt übersehen werden.“ E-Scooter und die damit verbundenen Konflikte müssten als Teil einer größeren Debatte betrachtet werden. Sie als urbane Seuche zu verunglimpfen, hilft nicht.

Bilder: stock.adobe.com – fottoo, Tier Mobility, Voi Technology, DIfU – DLR

stock.adobe.com – fottoo

stock.adobe.com – fottoo iStock – RossHelen

iStock – RossHelen

stock.adobe.com – Kara

stock.adobe.com – Kara

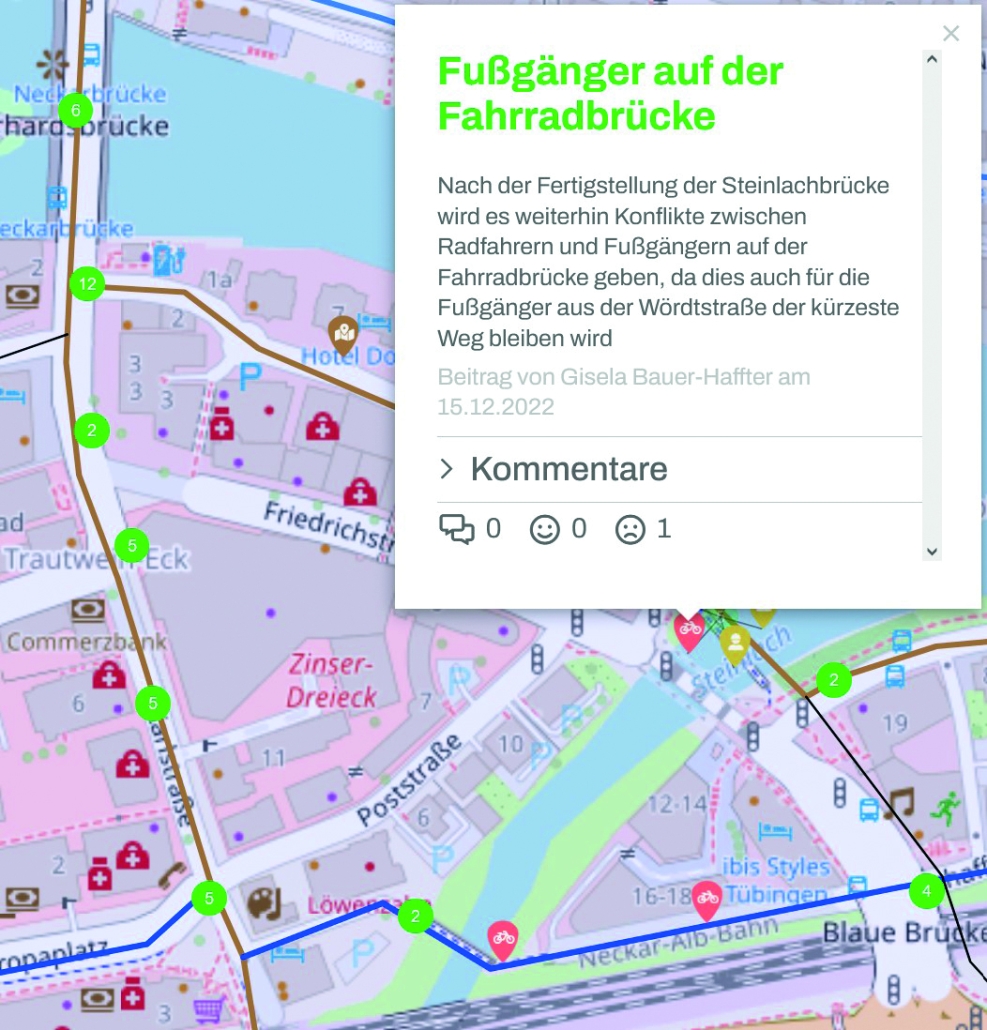

Stadt Tübingen

Stadt Tübingen

stock.adobe.com – D. Ott

stock.adobe.com – D. Ott

Stadt Hannover

Stadt Hannover

SLA

SLA

Reyer Boxem

Reyer Boxem

Ulrich Pucknat

Ulrich Pucknat

Doris Reichel

Doris Reichel