Damit die Verkehrswende Fahrt aufnehmen kann, braucht nicht nur der Radverkehr deutlich mehr Platz auf der Straße. Hamburg will künftig mit 10.000 selbstfahrenden Shuttle-Diensten den privaten Autobesitz überflüssig machen. Aber noch ist das autonome Fahren längst nicht alltagstauglich. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 04/2023, Dezember 2023)

Der Holon Mover (oben) soll in einigen Jahren als autonom fahrendes Shuttle durch die Straßen Hamburgs fahren. Den Fahrgästen wird mehr Komfort versprochen. Etwa mit besseren Sitzen wie im Moia-Taxi (unten).

Die Zahlen der neuesten Mobilitätserhebung klingen vielversprechend: In Hamburg fahren die Menschen weniger Auto. Im Jahr 2022 wurden 5 Millionen weniger Pkw-Kilometer gezählt als noch 2017. Im selben Zeitraum wuchs der Radverkehr: Rund 2 Millionen mehr Kilometer ist Hamburgs Bevölkerung im selben Vergleichszeitraum geradelt. Das hört sich nach viel an, jedoch ist im Stadtverkehr davon bislang kaum etwas zu spüren. Auf den Hauptrouten und an den Verkehrsknotenpunkten sind zwar mehr Radfahrerinnen unterwegs, aber auch dort bestimmen die Kraftfahrzeuge weiterhin das Stadtbild. Zum Beispiel am Dammtorbahnhof. Hier rauschen die Pkw permanent an den Radelnden vorbei, während die neuen Radwege und Aufstellflächen, kaum gebaut, schon wieder zu schmal sind für die vielen Fahrradfahrenden. Szenen wie am Dammtorbahnhof gibt es überall in Hamburg. Bis 2030 will der Hamburger Senat das Kräfteverhältnis auf den Straßen ändern. Dann sollen nur noch 20 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden, 12 Prozent weniger als zurzeit, und der Anteil des Radverkehrs soll im besten Fall auf 30 Prozent steigen. Die Ziele sind ehrgeizig. Um sie zu erreichen, setzt Hamburg auf ein neues Verkehrskonzept, den Hamburg-Takt. Damit soll der Umweltverbund – also der Bus-, Bahn- Rad- und Fußverkehr sowie das Sharing – so attraktiv werden, dass der eigene Wagen zunehmend überflüssig wird. Mit dem Hamburg-Takt gibt der Senat seinen Bürgerinnen ein Versprechen. Im Jahr 2030 sollen sie rund um die Uhr unabhängig vom Wohnort innerhalb von fünf Minuten das Mobilitätsangebot erreichen, das zu ihrer jeweiligen Lebenssituation passt. Das kann ein Car-Sharing-Auto für die Fahrt ins Grüne sein, ein Leihrad oder ein E-Scooter für die Fahrt zur U-Bahnstation oder eine neue Bus- oder Bahnhaltestelle, die zu Fuß in fünf Minuten erreichbar ist. Damit das klappt, wird der ÖPNV in der Hansestadt in den kommenden Jahren drastisch ausgebaut. Der Takt einiger U- und S-Bahn-Linien soll mithilfe der Digitalisierung auf einen 100-Sekunden-Rhythmus erhöht werden, einige Züge und Bahnsteige werden verlängert, damit mehr Menschen in einem Zug Platz finden, und außerdem werden neue Bahnlinien gebaut. Die wichtigste Stellschraube, um den Privatwagen zu ersetzten, soll in dem Mobilitätsmix aber ein komplett neues Angebot auf der letzten Meile werden.

„Autonome Autos müssen besser sein als menschliche Fahrer, bevor sie im Stadtverkehr eingesetzt werden.“

Philipp Kosok, Verkehrsforscher bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende in Berlin.

10.000 autonome Shuttle-Dienste

Die letzte Meile ist der neuralgische Punkt im Hamburg-Takt. Diese Lücke im ÖPNV-Angebot will der Senat bis 2030 mit autonomen On-Demand-Angeboten schließen. 10.000 selbstfahrende Robotaxis und Shuttle-Busse sollen dann im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein und den Privatwagen überflüssig machen. Bei Bedarf sollen sie die Kunden abholen und zum gewünschten Ziel bringen. Im Prinzip funktionieren sie wie Sammeltaxis, nur orientieren sie sich preislich eher am ÖPNV.

Der Kopf und Treiber des Projekts der autonomen Shuttle-Dienste ist der Chef der Hochbahn, Henrik Falk. Er ist überzeugt, dass der Ausbau von Bussen und Bahn allein nicht ausreicht für die Mobilitätswende. „Selbst, wenn wir den ÖPNV bis zum Erbrechen ausbauen“, sagte er beim Stadtgespräch der Denkfabrik Agora Verkehrswende in Hamburg, sei das System zu starr und unflexibel, um Autobesitzerinnen davon zu überzeugen, dass ihr Privatwagen überflüssig ist. Autonome Taxis und die neuen selbstfahrenden Shuttle-Busse hingegen seien flexibel und deutlich komfortabler als Bus oder S-Bahn und damit attraktiver für viele Autofahrerinnen. Sie könnten die Lücke zwischen ÖPNV und Privatwagen schließen.

Mit dem Robotaxi durch San Francisco

Aber ist die Technik fürs autonome Fahren überhaupt schon ausgereift? Aus Falks Sicht ja. Im Sommer war er auf Delegationsreise in San Francisco. Dort sind bereits Robotaxis unterwegs und Falk ist mitgefahren. „Die Technologie ist da“, sagt er. Die Software kutschierte ihn sicher durch den Stadtverkehr, beachtete Ampeln, bog mal nach rechts, mal nach links ab und das alles so sicher, dass sich der Hochbahn-Chef nach wenigen Minuten langweilte. Jetzt gehe es darum, der Technologie die „edge cases“ auszumerzen. Also die Grenzfälle zu finden, die vielen Situationen außerhalb der Norm, die zu Fehlern führen im Alltagsbetrieb. Dass die alles andere als trivial sind, zeigt ebenfalls der Blick nach San Francisco.

Seit Mitte August durften „Cruise“ von General Motors und der Google-Ableger Waymo in der kalifornischen Hafenstadt mit ihren Robotaxis rund um die Uhr einen kostenpflichtigen Taxiservice anbieten, ohne Operator an Bord. Die Entscheidung war umstritten. Den Vertreterinnen der Stadtregierung, den Rettungskräften und den Mitarbeiterinnen der Verkehrsbetriebe war das zu früh. Immer wieder hatten sie erlebt, dass technische Probleme die Fahrzeuge lahmlegten und den Verkehr blockierten. Wenige Tage nach der Einführung blieben dann auch gleich mehrere Cruise-Fahrzeuge liegen. Ein großes Musikfestival hatte das Mobilfunknetz in dem Stadtteil überlastet, weshalb die Fahrzeuge nicht per Funk umgeleitet werden konnten. Sie blieben stehen und blockierten die Straßen, ein weiteres Fahrzeug blieb im nassen Beton stecken.

Ein fahrerloses Auto der Robotaxi-Firma Cruise fährt im August durch die Straßen von San Francisco. Damit ist es vorerst vorbei.

Fehlerhafte Technik hat schwerwiegende Folgen

Das klingt noch nach Kinderkrankheiten. Doch im Oktober verletzte allerdings ein Cruise-Fahrzeug eine Frau schwer. Dem Unfallbericht zufolge wurde die Fußgängerin zunächst von einem von Menschen gesteuerten Fahrzeug angefahren und vor das selbstfahrende Auto geschleudert. Das Robotaxi blieb zwar sofort stehen, versuchte dann aber, an den Straßenrand zu fahren. Dabei sei die Frau einige Meter mitgeschleppt worden. Die kalifornische Verkehrsbehörde DMV hat der General-Motors-Tochter umgehend verboten, fahrerlose Taxis durch die Stadt zu schicken. Seitdem muss in den Fahrzeugen wieder ein Mensch am Steuer sitzen, der im Notfall eingreifen kann. Die Waymo-Fahrzeuge dürfen weiter fahrerlos durch San Francisco fahren.

„Autonome Autos müssen besser sein als menschliche Fahrer, bevor sie im Stadtverkehr eingesetzt werden und bevor die Gesellschaft die Technik akzeptiert“, sagt Philipp Kosok, Verkehrsforscher bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende in Berlin. Aktuell sei die Technik noch in der Entwicklungsphase, sie funktioniere nicht fehlerfrei. In der jetzigen Phase müssten die Fahrzeuge jede einzelne Sondersituation erlernen. Das heißt: Sie muss programmiert werden. „In der Regel überschätzen die selbstfahrenden Autos die Gefahren. Sie sind übervorsichtig, bleiben stehen, wenn eine Plastiktüte über die Straße weht, und blockieren den Verkehr“, sagt Kosok.

„Wir brauchen Radwege für eine Fahrradstadt.“

Anjes Tjarks

Senator für Verkehr und Mobilitätswende

Shuttlebusse auf festgelegten Routen

Er rechnet damit, dass die ersten selbstfahrenden Fahrzeuge in vier bis fünf Jahren in Deutschland zugelassen werden. „Aktuell gibt es noch kein Fahrzeug, das eine uneingeschränkte Zulassung fürs autonome Fahren auf deutschen Straßen hat“, sagt der Verkehrsforscher. Die rechtliche Grundlage sei aber bereits vorhanden. Im Jahr 2021 hat die Bundesregierung autonomes Fahren auf Level-4-Niveau erlaubt. Das heißt, dass kleine autonome Shuttle-Busse auf genau festgelegten Strecken oder in vorgegebenen Betriebsbereichen unterwegs sein dürfen.

Erste Versuchsfahrzeuge für Level 4 sind seit einigen Jahren mit einer Begleitperson an Bord in verschiedenen Kommunen in Deutschland unterwegs. Ein Sechssitzer pendelt beispielsweise seit dem Jahr 2017 im bayerischen Bad Birnbach im Halbstundentakt durch die Innenstadt. Zunächst nur mit acht Kilometern pro Stunde auf einem 700 Meter langen Streckenabschnitt. Mittlerweile ist er mit Tempo 17 unterwegs und fährt 2000 Meter zum Bahnhof. Seitdem hat sich die Zahl der Fahrgäste schlagartig verdoppelt.

Eine echte Alternative für ländliche Regionen

„Der Einsatz von autonomen Shuttles in ländlichen Gemeinden oder am Stadtrand ist ideal“, sagt Kosok. Wer dort wohnt, braucht rund um die Uhr einen verlässlichen Transport zum Bahnhof. Sei der gewährleistet, sei das Tempo des Fahrzeugs zweitrangig. „Es geht darum, den Menschen überhaupt einmal ein Angebot zu machen“, erklärt er. Und in dem Geschwindigkeitsbereich 15 bis 20 Kilometer pro Stunde könnten die autonomen Shuttle-Busse auf bekannten Routen inzwischen gut und zuverlässig agieren.

Wenn alles nach dem Plan der Senatsverwaltung geht, kurven 2024 die ersten selbstfahrenden Fahrzeuge mit einem Operator an Bord durch die Hansestadt. Die Hochbahn entwickelt mit ihren Projektpartnern, dem Unternehmen Holon und Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), zwei eigene Fahrzeuge. Das Holon-Shuttle kann dem aktuellen Prototyp zufolge bis zu 15 Passagiere mitnehmen und über eine automatisierte Rampe auch Rollstuhlfahrer. Der Bund fördert das Projekt mit dem Namen ALIKE mit 26 Millionen Euro.

Ein Teil des Geldes soll auch dazu verwandt werden, die Akzeptanz der Bevölkerung für die neue Technik zu stärken. Das Thema polarisiert. Laut einer Statista-Erhebung fehlt 42 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger das Vertrauen in autonom fahrende Fahrzeuge. Sie sind skeptisch und wollen die Verantwortung beim Fahren nicht komplett an ein elektronisches System abgeben.

Die Mobilitätswende in Hamburg soll unter anderem mithilfe von Tausenden autonom fahrenden Kleinbussen gelingen. Dazu gehört auch der Sammeltaxidienst Moia.

Shuttle-Dienste können nur autonom fahren

Hier hat Hamburg noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn der Erfolg des Hamburg-Takts ist eng verknüpft mit dem Erfolg der selbstfahrenden Robotaxis und Shuttle-Dienste. Fest steht bereits heute: Mit Personal wird Hamburg die Fahrzeuge nicht auf die Straße schicken können. Das wäre zu teuer und außerdem fehlen die Fahrer.

Bewähren sich die autonomen Shuttles jedoch im Praxistest, bekommt der ÖPNV mit den On-Demand-Angeboten eine zusätzliche Säule und obendrein eine ganz neue Qualität. Die Dienste könnten nicht nur in den dünn besiedelten Randgebieten Autofahrten ersetzen, sondern auch im Stadtgebiet. In vielen Städten gibt es Lücken im ÖPNV-Netz. In Hamburg funktionieren die Querverbindungen zwischen manchen Stadtteilen nicht gut. Dort könnten die selbstfahrenden On-Demand-Angebote den Anwohner*innen lange Umwege mit dem ÖPNV ersparen. „Damit rückt der Service bei der Fahrtzeit und der Flexibilität deutlich näher an den privaten Pkw heran. Das autonome Shuttle kann also zu einem echten Gamechanger werden“, sagt Kosok.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob der Hamburg-Takt funktioniert und die autonomem On-Demand-Dienste tatsächlich die Pkw-Flotte reduzieren. Der Platz, den sie freiräumen könnten, wird in Hamburg dringend für die Verkehrswende gebraucht. Beispielsweise für mehr Grün, um Extremwetter abzupuffern, für mehr Fußverkehr, aber auch, um den Radverkehr zu steigern. Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende Anjes Tjarks bringt es auf den Punkt: „Wir brauchen Radwege für eine Fahrradstadt“, sagte er beim Stadtgespräch der Denkfabrik Agora Verkehrswende in Hamburg. Nach den aktuellen Regelwerken könnten bestenfalls Radwege für eine weiterhin autozentrierte Stadt gebaut werden. Mit solchen Radwegen wird die Hansestadt ihr Ziel von einem Radverkehrsanteil von bis zu 30 Prozent womöglich nur schwer erreichen.

Zahlen im Vergleich

Im Jahr 2022 waren 813.847 Pkw in Hamburg angemeldet.

Im Jahr 2002 waren es 826.158.

Von den 813.847 Pkw im Jahr 2022 hatten 13.068 einen Elektromotor.

22 Prozent betrug der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr 2022.

2002 waren das noch 9 Prozent.

4257 Radfahrer*innen verunglückten 2022 in Hamburg, drei davon starben.

Im Jahr 2002 waren es 2193 Fahrradunfälle, sieben davon tödlich.

Bilder: Holan, Moia, Cruise, Daniel Reinhardt

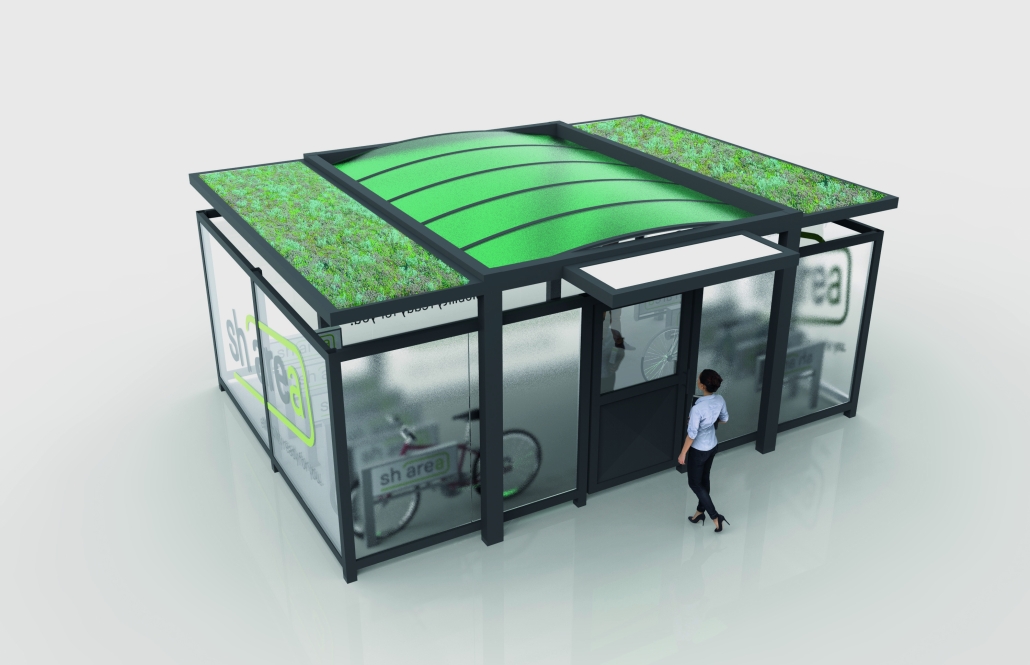

Holan

Holan SecuBike Fietstrommel

SecuBike Fietstrommel

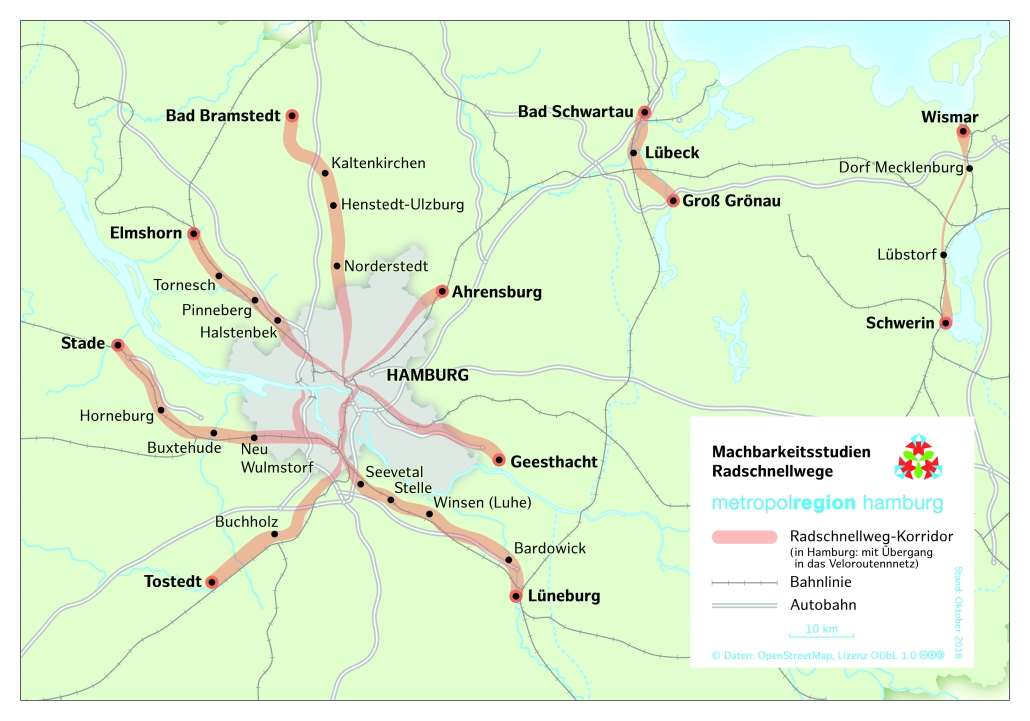

M. Zapf - MRH

M. Zapf - MRH

Thomas Kakareko

Thomas Kakareko