Wer den Verkehrsraum umgestalten und neu verteilen will, begegnet meist großen Widerständen, egal ob durch die Bevölkerung oder das ortsansässige Gewerbe. Albert Herresthal, Herausgeber des Informationsdienstes Fahrradwirtschaft, sprach mit Kirsten Pfaue, Leiterin des Amts Mobilitätswende Straßen in Hamburg, darüber, wie sie in der Hansestadt Akzeptanz für ihre Maßnahmen erzeugt. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2023, September 2023)

Verkehrspolitik ist immer ein Konfliktfeld, denn Veränderungen gefallen nicht jedem. Wie gelingt es Ihnen, vor Ort eine möglichst breite Akzeptanz für die Umgestaltungen zu schaffen?

Die Hamburger Radverkehrsförderung haben wir einerseits durch das stadtweite Erheben und Analysieren von Daten untermauert. Wir haben in Hamburg ein dauerhaftes und automatisiertes Radverkehrszählnetz aufgebaut. Die Daten von rund 100 Messquerschnitten mit Wärmebildtechnik sind online abrufbar. Darüber können wir Entwicklungen erläutern und konkrete Maßnahmen erklären. Zahlen, Daten, Fakten schaffen Akzeptanz und Verständnis. Denn am Ende bilden sie das Verhalten der Menschen selbst ab und diese gehören als Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt. Außerdem haben wir einen guten Maßnahmen-Mix hinbekommen zwischen Marathon, also lang andauernden Projekten wie dem Netzausbau und Sprints, also schnell umzusetzenden Maßnahmen wie der Roteinfärbung von Kreuzungsbereichen, der Umsetzung von Pop-up-Bikelanes und der Schaffung von mehr Protektion. Letztlich ist es so, dass Maßnahmen Akzeptanz haben, wenn die Menschen merken, dass sie ihre tägliche Mobilität verbessern. Durch mehr Komfort und mehr Sicherheit.

Setzen Sie Planungen auch gegen Widerstände durch oder ist die Akzeptanz der unmittelbar Betroffenen für Sie eine Voraussetzung für die Umsetzung?

Mit dem Kopf durch die Wand ist keine gute Grundhaltung und sicher nicht meine. Ich bin überzeugt davon, dass in jeder Kritik auch eine Botschaft und eine Chance stecken. Deshalb gilt es, in einem ersten Schritt ernsthaft zuzuhören, die Belange in den Prozess einzubauen und dann abzuwägen.

„Mit dem Kopf durch die Wand ist keine gute Grundhaltung.“

Kirsten Pfaue, Leiterin des Amts Mobilitätswende Straßen in Hamburg

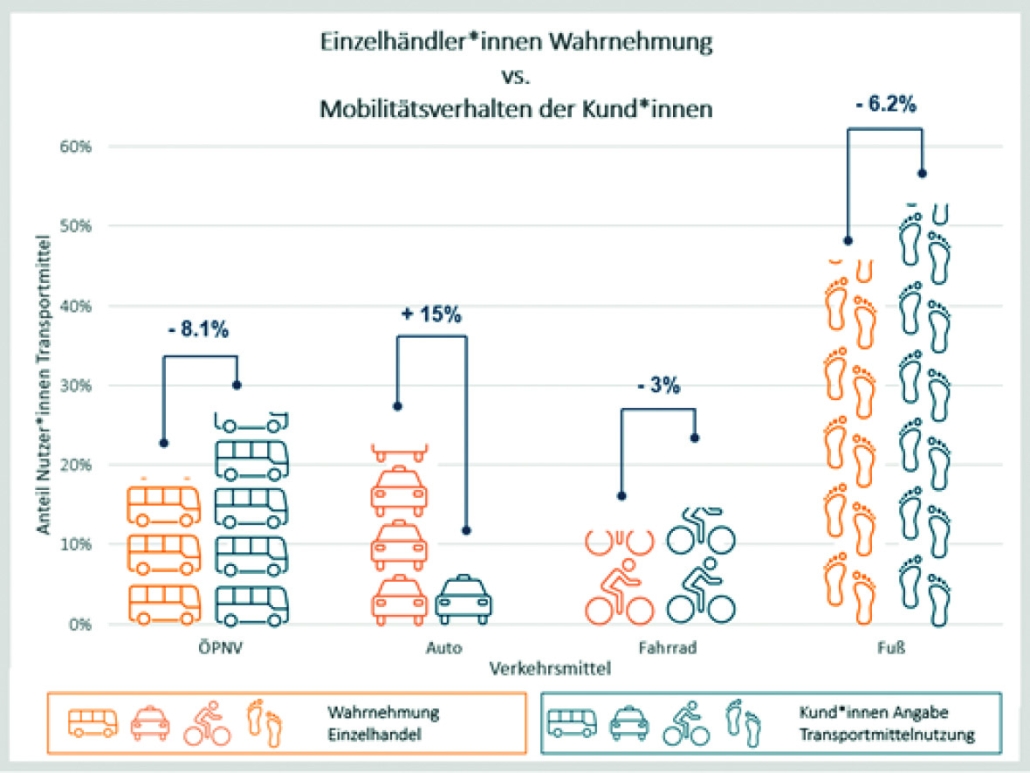

Vielerorts kämpfen ansässige Einzelhändler um jeden Parkplatz und eine optimale Anbindung mit dem Auto. Erleben Sie das in Hamburg auch so? Welchen Weg haben Sie im Gespräch mit den Händlern gefunden, Verständnis für Ihre Planungen zu erreichen?

Wir haben uns in unserem „Hamburger Bündnis für den Rad- und Fußverkehr“ einen Grundsatz gegeben und zwischen allen Partnern abgestimmt, der heißt, dass alle Beteiligten der Information von Bürgerinnen und Bürgern, Betroffenen, Politik und Interessenverbänden in ihren Zuständigkeiten einen hohen Stellenwert einräumen. Dies insbesondere dort, wo bereits artikuliertes öffentliches Interesse, eine Verknüpfung mit anderen Planungsprozessen im Stadtteil, hoher Einzelhandels- und Gewerbebesatz, Parkplatzmangel oder viele Straßenbäume in engem Straßenraum Konflikte möglich erscheinen lassen. Hier soll stets eine Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden. Unser Ziel in Hamburg ist es, ins Gespräch zu kommen und zu verdeutlichen, welche Chancen auch für Händlerinnen und Händler durch eine bessere Radverkehrsanbindung bestehen – vor allem in Kombination mit dem ÖPNV.

Gibt es Projekte, die am Widerstand gescheitert sind, und wie gehen Sie damit um?

Natürlich ist es auch schon vorgekommen, dass wir Projekte „on hold gestellt“ oder umgeplant haben, weil es Rückmeldungen und Diskurse gab, die uns veranlasst haben, Dinge zu überdenken. Wichtig ist, sich dann nicht festzubeißen, sondern die Dinge in Ruhe mit allen Stakeholdern zu erörtern.

Welche Rolle spielen Presse und Medien für Ihre Arbeit und wie gelingt es, dass sie eine konstruktive Rolle einnehmen?

Der gesellschaftliche Konsens, dass wir eine Mobilitätswende brauchen, der ist in Hamburg da, und die Zahlen zeigen dies auch eindrucksvoll. In 2022 wurden 68 Prozent aller Wege der Bevölkerung Hamburgs mit Verkehrsmitteln des Umweltverbunds, also im ÖPNV, mit dem Fahrrad und zu Fuß, zurückgelegt. Im Vergleich zu 2017 ist dieser Anteil um 4 Prozentpunkte gestiegen. Den größten Zuwachs erreichte dabei das Fahrrad, dessen Anteil in 2022 gegenüber 2017 um sieben Prozentpunkte auf 22 Prozent angestiegen ist. Das ist enorm! Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs sank von 36 Prozent in 2017 auf 32 Prozent in 2022. Dies gibt meiner Arbeit natürlich viel Rückenwind und letztlich wissen wir doch alle, auch Presse und Medien, dass ein „einfach weiter so“ nicht geht. Auch gegenüber den Medien ist es deshalb wichtig, und dies ist unser Bestreben, transparent und klar zu erläutern, was wir warum tun. Dies hilft enorm.

Zur Person

Kirsten Pfaue hat mit dem Thema Fahrrad eine erstaunliche Karriere gemacht: Von 2010 bis 2014 war sie Landesvorsitzende des ADFC Hamburg, 2015 wurde sie Radverkehrskoordinatorin der Freien und Hansestadt Hamburg und heute leitet sie das Amt „Mobilitätswende Straßen“. Doch auch bundesweit ist Kirsten Pfaue gefragt. So wurde sie 2022 zur Vorsitzenden des Beirats Radverkehr im Bundesverkehrsministerium gewählt.

Doch Posten sind nur das eine, spannender sind die tatsächlichen Ergebnisse auf der Straße. Und hier hat Hamburg in den letzten zehn Jahren große Fortschritte gemacht, wenn auch beginnend auf sehr niedrigem Niveau (Bewertung Fahrradklimatest 2012: Schulnote 4,4). Heute findet man Velorouten und Fahrradstraßen, gerade auch an sehr prominenten Stellen, etwa entlang der Außenalster. Zwar ist Hamburg von durchgängigen Netzen für den Radverkehr noch weit entfernt, aber es ist eine konsequente Strategie erkennbar, deren Umsetzung im Vergleich zu vielen anderen Städten relativ geräuscharm erfolgt.

Bild: bvm.hamburg

bvm.hamburg

bvm.hamburg Riese & Müller

Riese & Müller www.pd-f.de – Kay Tkatzik

www.pd-f.de – Kay Tkatzik

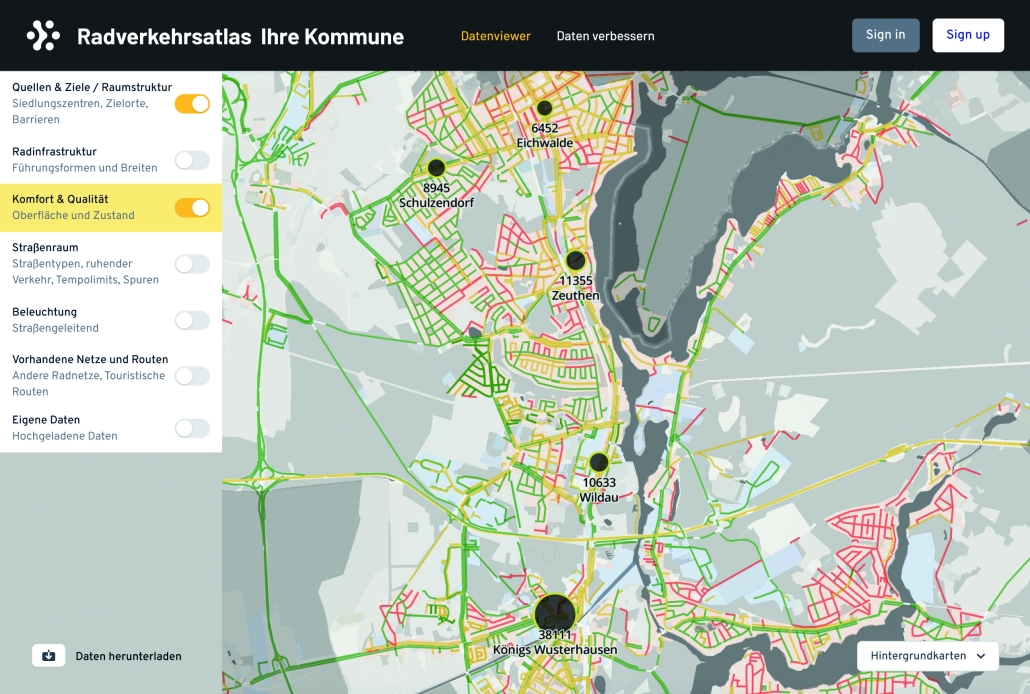

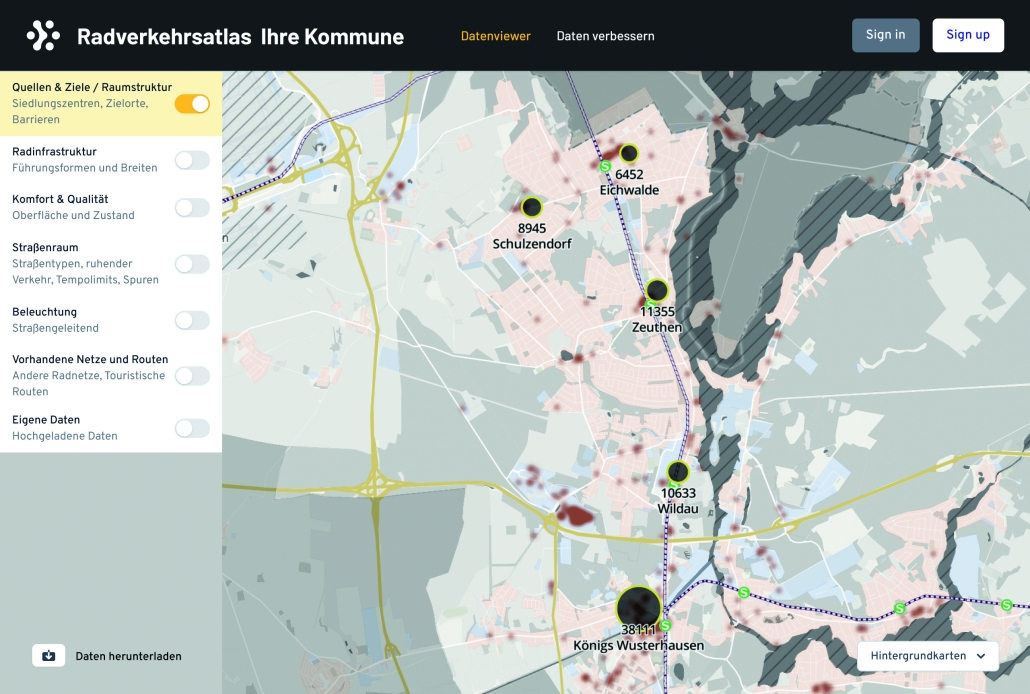

Gemeinde Eichwalde

Gemeinde Eichwalde

Stadt Stolberg

Stadt Stolberg

stock.adobe.com – Tobias Seeliger

stock.adobe.com – Tobias Seeliger

Tern

Tern

Brompton

Brompton

Stadt Bonn

Stadt Bonn

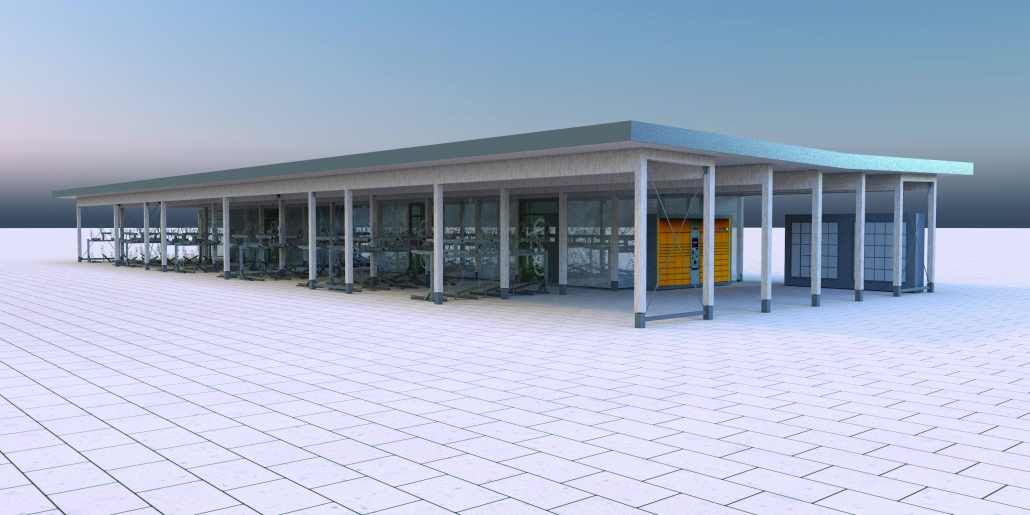

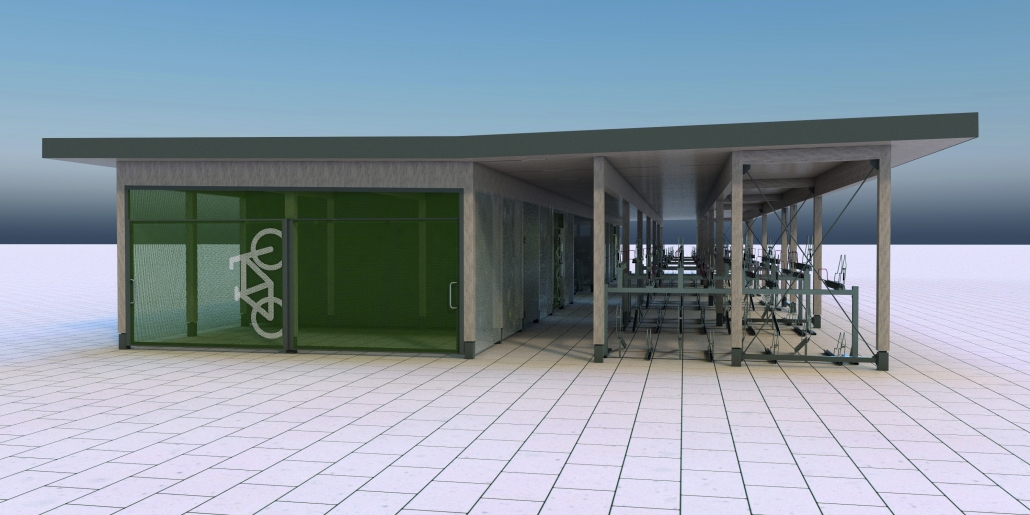

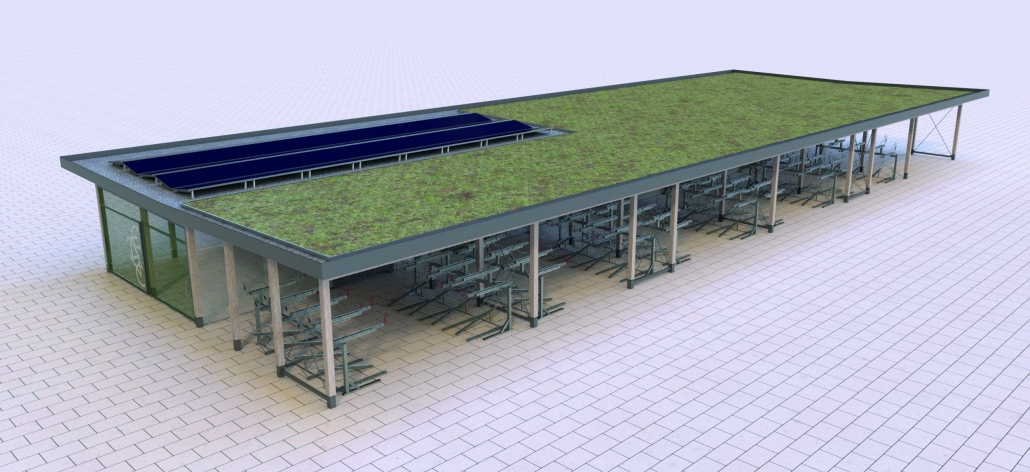

UScale

UScale