Dr. Uwe Schneidewind ist seit Anfang November 2020 neuer Oberbürgermeister der bergischen Großstadt Wuppertal und hat dafür die Leitung des renommierten Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie aufgegeben. Was es für ihn braucht, ist „Zukunftskunst“. Also die Fähigkeit, kulturellen Wandel, kluge Politik, neues Wirtschaften und innovative Technologien miteinander zu verbinden. Was treibt den hoch angesehenen Vordenker und Transformationsforscher an und was sind seine Ziele im Bereich Verkehrswende? (erschienen in VELOPLAN, Nr. 04/2020, Dezember 2020)

Herr Dr. Schneidewind, wie geht es weiter in Wuppertal? Sie vertreten ja die grundsätzliche Auffassung, dass man Verkehr vermeiden, verlagern und verbessern müsste.

Das ist ja ein jahrzehntealtes verkehrspolitisches Paradigma im Sinne der grundlegenden Herangehensweise bei einem veränderten Verkehr. In der aktuellen Diskussion geht es vor allem um Verbesserungen, also vor allem Schadstoffe in den Innenstädten und Elektroautos. Aber das Thema ist ja viel grundsätzlicher.

Wo sehen Sie aktuell die eigentlichen Herausforderungen?

Es gilt eine umfassendere Perspektive einzunehmen. Dann werden die Diskussionen schwieriger, aber die Ergebnisse wirkungsmächtiger. Gerade das Thema „Verlagern“ vom Auto hin zu ÖPNV und Radverkehr mit einer anderen Verteilung des Straßenraums führt zu sehr kontroversen Diskussionen, die man aber führen muss. Die Debatte über Vermeidung berührt städtebauliche Strukturen und grundlegende Fragen des Wirtschaftswachstums. Sie ist damit noch langfristiger. Man kann sagen, je grundsätzlicher, aber am Ende auch wirkungsmächtiger, desto schwieriger wird die Diskussion.

Waren die schwierigen Diskussionen ein Grund, warum Sie von der Theorie in die Praxis, sprich in die Politik gewechselt sind?

Ich komme aus der Transformationsforschung, die verstehen will, wie Veränderungsprozesse im politischen und gesellschaftlichen Bereich möglich sind. Dazu gibt es viele Theorien, aber ich habe immer wieder gesehen, wie wenig sich da draußen tatsächlich bewegt. Jetzt die Chance zu haben, in dieses Gefüge einzutauchen und zu sehen, was möglich ist, das war für mich eine große Motivation.

Die mit großem Aufwand erbaute und im Jahr 1901 eröffnete Wuppertaler „Schwebebahn“ ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, sondern auch die wichtigste Verkehrsverbindung. Auf 13,3 Kilometern führt die denkmalgeschützte Hängebahn, dem Flusslauf der Wupper folgend, durch das Tal.

Die auf der stillgelegten Rheinischen Bahnstrecke errichtete „Nordbahntrasse“ ist ein Magnet für Radfahrer und Fußgänger. Im und am alten Bahnhof Mirke befindet sich heute die „Utopiastadt“ als Ort für kreative Stadtentwicklung.

Spüren Sie aktuell Rückenwind für das Thema Verkehrswende?

Wir merken in der Bevölkerung, dass sich Wertvorstellungen verschieben. Es gibt ein neues Verständnis von qualitätsvollen Innenstädten und von neuen Anforderungen an den städtischen Verkehr. Deutlich wurde das zum Beispiel bei den Wahlen in Hannover, bei denen ein Oberbürgermeister (Anm. d. Red.: Belit Onay, Grüne) ins Amt gewählt wurde, der den Wahlkampf mit dem Versprechen einer autofreien Innenstadt geführt hat. Ähnliches hat sich in diesem November bei den Kommunalwahlen in Aachen und Bonn gezeigt. Wir kennen ja eigentlich seit dreißig Jahren die Konzepte, wie nachhaltiger Verkehr aussehen müsste. Mit der neuen Legitimation werden Ergebnisse plötzlich greifbar.

Eine Ihrer Leitlinien in Bezug auf den Verkehr ist ja, dass Sie die Grabenkämpfe zwischen Autofahrern und Radfahrern oder Radfahrern und Fußgängern beenden wollen.

Wir haben derzeit eine Diskussion, die eine falsche Rahmung hat: Die einen gegen die anderen. Das ist eine schwierige Rahmung für die politische Debatte. Insbesondere, weil eine so geführte Diskussion weit über die sachliche Ebene hinausgeht. Die Beteiligten nehmen das schnell als Kritik am eigenen Lebenskonzept, an eigenen Wertvorstellungen wahr. Immer wenn solche Sachkonflikte zu tiefen Wertkonflikten werden, dann sind sie politisch viel schwerer aufzulösen.

Wie sollte man aus Ihrer Sicht mit tief sitzenden Konflikten umgehen?

Es ist wichtig, eine gemeinsame Wertebasis zu finden, die auch in der Breite geteilt werden kann. Die kristallisiert sich aktuell immer mehr heraus: Lebensqualität in der unmittelbaren Wohnumgebung von Innenstädten. Darauf aufbauend müssen wir uns fragen, was heißt denn das jetzt für die Organisation der unterschiedlichen Mobilitätsformen in einer solchen Stadt? Das kann, so meine feste Überzeugung, den einen oder anderen Konflikt auflösen.

„Es ist wichtig, eine gemeinsame Wertebasis zu finden, die auch in der Breite geteilt werden kann.“

Es tut sich ja gerade international sehr viel. Was kann man aus anderen Städten lernen und wie beeinflussen diese uns hier in Deutschland?

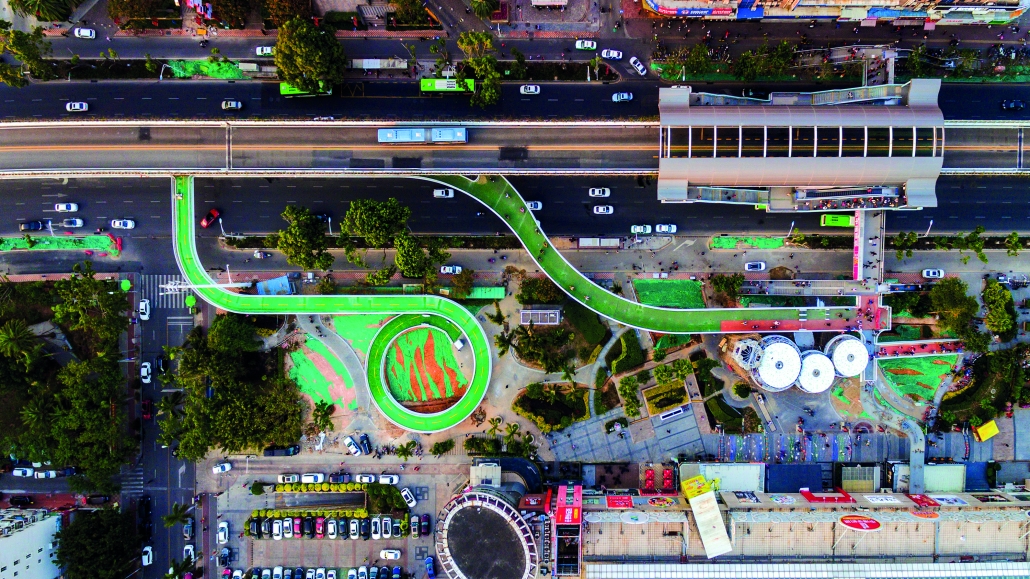

Die Entwicklung in den anderen Städten ist auf unterschiedlichen Ebenen wichtig. Erstens: Es etablieren sich neue Leitbilder für die zukunftsfähige Stadtentwicklung, wie beispielsweise die Formel der „15-Minuten-Stadt“ durch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Damit entstehen kraftvolle Bilder, die die neue Stadt beschreiben. Zweitens: Viele positive Beispiele anderer Städte stärken die Erfahrung mit erfolgreichen Transformationslogiken und -pfaden. Sie sensibilisieren aber auch für die Zeitspannen, die es dafür braucht. Beispiele wie Kopenhagen, wo sich die Veränderungen über 25 Jahre vollzogen haben, zeigen, dass wir einen langfristigen Kompass brauchen, viel, viel Ausdauer und konsequente Umsetzungsstrategien.

Wie schaut die Radverkehrssituation heute in Wuppertal aus? Was können andere Kommunen potenziell künftig von der Stadt lernen?

Wuppertal ist ja in vielerlei Hinsicht besonders, da es eine besonders autogerechte und fahrradungerechte Stadt ist. Der Fahrradanteil im Modal Split liegt hier, vor allem wegen der engen Bebauung und der schwierigen Topografie mit vielen Hanglagen, bislang im niedrigen einstelligen Bereich. Auf den ersten Blick scheint Wuppertal für eine Verkehrswende komplett ungeeignet. Insofern ist es gut, wenn sich eine Stadt wie Wuppertal jetzt aufmacht und selbst unter widrigsten Bedingungen Veränderungen anstößt. Das ist das Lernexempel, das Wuppertal setzen kann.

Was wollen Sie in Wuppertal im Bereich Verkehr erreicht haben, wenn Sie auf Ihre Amtszeit zurückblicken?

Um die Verhältnisse zu verändern, müssen wir erst einmal neue Angebote schaffen. Es gilt eine grundlegende Fahrradtrassen-Infrastruktur aufzubauen inklusive geeigneter Zuwegungen. Was wir aufbauen, sind Längsachsen entlang der Wupper im Tal und auf den Hängen inklusive Verbindungswegen. Damit entsteht eine Fahrrad-Grundstruktur, die man dann schrittweise ergänzen kann.

„Auf den ersten Blick scheint Wuppertal für eine Verkehrswende komplett ungeeignet. Das ist das Lernexempel, das Wuppertal setzen kann.“

Dr. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister von Wuppertal

Die Topografie ist bei Ihnen im Bergischen Land ja eine ganz besondere Herausforderung.

Deshalb muss es unsere Ambition sein, eine E-Bike-Hauptstadt zu werden. Wenn wir auf die Möglichkeiten des E-Bikes setzen, dann lassen sich relevante Teile der Bevölkerung aufs Rad bekommen. Niemand fährt, selbst wenn er trainiert ist, mit dem Anzug einen Hang mit zehn Prozent Steigung 300 oder 400 Meter hoch und kommt dann komplett durchgeschwitzt ins Büro. Und die meisten haben am Morgen oder nach der Arbeit auch einfach nicht die Lust und die Kraft dazu. So müssen wir aus der Not, was den Fahrradverkehr angeht, eine Tugend machen. Nach Corona lade ich gerne alle Beteiligten aus der Fahrradbranche auf einen E-Bike-Gipfel nach Wuppertal ein.

Wie wollen Sie Wuppertal mit seinen vielen Unterzentren zu einer weniger autodominierten Stadt machen?

Ich habe in meinem Wahlprogramm deutlich gemacht, dass ich nicht von oben anordnen werde, dieser oder jener Stadtteil wird autoarm. Sondern ich möchte in unserer autogerechten Stadt, wo das Thema bislang emotional sehr aufgeladen ist, „Inseln des Gelingens“ schaffen. Mein Angebot an die Bezirke ist: Wenn ihr mit der Unterstützung aus der Bevölkerung sagt, ihr wollt in eurem Umfeld eine höhere Innenstadtqualität und auch eine andere Form von Mobilität schaffen, dann bekommt ihr die volle Unterstützung aus der Verwaltung. Wir werden das eher als produktiven Wettbewerb ausgestalten mit der Frage, wer von euch hat schon am besten verstanden, was da eigentlich passiert im Hinblick auf neue urbane Qualität; und die, die es gut verstanden haben, haben unsere Unterstützung. Ich bin guter Dinge, dass sich Stadtbezirke finden, die unser Angebot gerne annehmen, und dass man damit eine produktive Dynamik und Spill-Over-Effekte auslöst.

Was machen Sie mit den Stadtteilen, die hier nicht mitziehen?

Wir haben alles Verständnis für die, die noch nicht so weit sind. Aber natürlich laufen sie Gefahr, dass ihre Quartiere künftig nicht mehr in die Zeit passen, weil sie sich der Veränderung verweigern.

Welche Rolle spielt künftig der auch in Wuppertal chronisch defizitäre ÖPNV?

Wie gesagt, bevor man an eine weitergehende Regulierung geht, müssen die Alternativangebote aufgebaut sein und in Wuppertal heißt das, im Modal Split einen noch besseren ÖPNV und seine langfristige finanzielle Stabilisierung. Wir brauchen andere Formen der Nahverkehrsfinanzierung. Wir werden uns zusammen mit den Stadtwerken bemühen, nach der kommenden Bundestagswahl, wenn es neue Finanzierungsinstrumente und Möglichkeiten gibt, dort mit Vorreiter zu sein.

Erwarten Sie Rückenwind durch die große Bürgerbeteiligung für das Fahrradgesetz in Nordrhein-Westfalen?

Der Weg zum Fahrradgesetz ist ja ein enorm wichtiger institutioneller Innovationsprozess gewesen. Die Tatsache, dass wir bürgerschaftliches Engagement nicht nur mobilisieren für Einzelprojekte, sondern für einen gesamten Gesetzgebungsprozess, der dann einen Rahmen schafft. Das ist der große Sprung, den der Berliner Radverkehrsentscheid gebracht hat. Das ist für alle, die in den Städten eine Verkehrswende befördern wollen, ein wichtiger Rückenwind, weil sich Landespolitik dazu verhalten muss, weil sich Akteure über einzelne Städte hinaus vernetzen und man damit einen Raum hat, die Verkehrswende-Diskussion anders zu führen.

Was sind Ihre Forderungen an den Bund?

Mehrere Punkte spielen eine Rolle: Es geht es um Ressourcen und Umschichtungen im Verkehrsetat, um alternative Formen von Mobilität auszubauen. Gerade für stark verschuldete Kommunen, wie beispielsweise Wuppertal, ist das wichtig. Daneben geht es auch um Anpassungen in der Straßenverkehrsordnung, zum Beispiel in Bezug auf Geschwindigkeitsbeschränkungen in den Städten. Wir sind hier ja durch die nationalen Rahmenbedingungen sehr limitiert. Hilfreich wären Experimentierklauseln, Lust auf neue Konzepte und ein gemeinsames Lernen zwischen Kommunen, um Veränderungsprozessen noch mal einen neuen Antrieb zu geben.

Dr. Uwe Schneidewind

ist 1966 in Köln geboren, leitete zehn Jahre das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie als Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer und zählt nach einem Ranking der FAZ zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Als Mitglied der Grünen trat er bei den Kommunalwahlen in Wuppertal unter dem Motto „Schneidewind verbindet“ für Grüne und CDU an und ist seit dem 1.11.2020 neuer Wuppertaler Oberbürgermeister.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre war er als Berater bei Roland Berger Consulting tätig, promovierte an der Universität St. Gallen am Institut für Wirtschaft und Ökologie und wurde ab 1998 zum Professor für Produktionswirtschaft und Umwelt an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg berufen, die er von 2004 bis 2008 auch als Präsident leitete. Für sein „herausragendes wissenschaftliches Engagement und seine Impulse zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung“ wurde er im Juli 2020 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.

Schneidewind ist seit 2011 Mitglied im Club of Rome, Vorstandsmitglied der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung und war bis Februar 2020 Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen.

In seinem Buch “Die große Transformation. Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels.” beschreibt er seine Vorstellung von „Zukunftskunst“. Damit ist die Fähigkeit gemeint, kulturellen Wandel, kluge Politik, neues Wirtschaften und innovative Technologien miteinander zu verbinden. So würden Energie- und Mobilitätswende, die Ernährungswende oder der nachhaltige Wandel in unseren Städten möglich. Das Buch ermuntert Politik, Zivilgesellschaft, Unternehmen und jeden Einzelnen von uns, zu Zukunftskünstlern zu werden.

Bilder: Wolf Sondermann, Jan (stock.adobe.com) M. Tausch (stock.adobe.com), Martin Randelhoff (Qimby), S. Fischer Verlage

Rolf Schulten

Rolf Schulten

www.ortlieb.com | pd-f

www.ortlieb.com | pd-f Kara - stock.adobe.com

Kara - stock.adobe.com

SimpLine - stock.adobe.com

SimpLine - stock.adobe.com

Klever

Klever

Stefan Wallmann

Stefan Wallmann

Deutscher Städtetag, Laurence Chaperon

Deutscher Städtetag, Laurence Chaperon

Reiner Kolberg

Reiner Kolberg

Reiner Kolberg

Reiner Kolberg