Konrad Otto-Zimmermann zählt zu den Erfindern des Konzepts der fahrradfreundlichen Stadt. Nun hat der Stadt- und Umweltplaner mit der „Feinmobilität“ eine neue Idee entwickelt, wie verschiedene Mobilitätsformen in einem zunehmend begrenzten Straßenraum in Einklang gebracht werden können. Planerinnen und Entscheiderinnen soll das Konzept ein Werkzeug an die Hand geben, um die Mobilität in der Innenstadt oder einzelnen Quartieren zu steuern. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 04/2022, Dezember 2022)

Sie haben 1980 eines der ersten Bücher zur fahrradfreundlichen Stadt herausgegeben. Wie unterscheiden sich die damaligen Probleme und Forderungen für den Radverkehr von der aktuellen Situation?

Sie unterscheiden sich wenig. Ich arbeitete damals im Umweltbundesamt und wir haben wie heute den Flächenverbrauch und die Verkehrsplanung mit Priorität auf Autos scharf kritisiert. In den 80er-Jahren stand jedoch weniger das Weltklima im Fokus, sondern die Luftverschmutzung im Straßenraum und die Gesundheitsaspekte. Seinerzeit haben Autos noch deutlich mehr Stickstoffoxid und Partikel ausgestoßen als heute.

„Wir haben in unseren Straßen oft keinen Platz für weitere separate Spuren und müssen deshalb den Verkehr auf den Fahrbahnen sicher, stadt- und umweltverträglich organisieren.“

Welche Rolle hatte damals der Radverkehr und wieso stammen die Veröffentlichungen aus dieser Zeit ausschließlich aus dem Umweltbundesamt?

Radverkehr kam im Verkehrsministerium damals noch nicht vor. Mit dem Umweltbundesamt haben wir dafür gesorgt, dass er ernst genommen wurde. Das war damals eine besondere Zeit. Das Umweltbundesamt war erst 1974 gegründet worden und wir Mitarbeiter konnten Themen einbringen. Mein Vorschlag war, den Radverkehr zu fördern. Daraus entstand das Modellvorhaben „Fahrradfreundliche Stadt“. Über sieben Jahre haben wir im Team Projekte und Forschungsvorhaben initiiert und vergeben. Wir haben unter anderem eine Studie zum Fahrradrecht vergeben, die Rechtsanwalt Dieter Gersemann erstellt hat. Der Begriff war neu und viele konnten damit nichts anfangen. Die Studie wurde als Buch veröffentlicht und hat das Thema Fahrradrecht in der Fachwelt verankert.

Mittlerweile bauen erste Städte Protected Bikelanes, Radschnellwege und entwickeln zusammenhängende Radwegenetze. Sind Sie mit der Entwicklung zufrieden?

Auf das Gesamtbild bezogen sind diese Erfolge eher Kleinigkeiten. Entscheidend ist, ob weniger Kfz-Kilometer gefahren werden, weil die Leute aufs Rad umgestiegen sind. Es gibt sicherlich ein paar Städte oder Bezirke, die sehr weit sind bei der Radverkehrsförderung. Diese sind aber eher die Ausnahme. Die Situation für Radfahrer und Fußgänger hat sich über die Jahre in den Zentren zunehmend verschlechtert. Der Platz, der ihnen zur Verfügung steht, schwindet jedes Jahr, weil der Pkw-Bestand stetig wächst und immer mehr Straßenraum belegt. Hinzu kommt, dass die Autos mit jedem Modellwechsel wachsen, die Straßen aber nicht. Das heißt, Straßenräume sind zu Lagerräumen für aufgeblähte Stehzeuge verkommen. Das ist eine bedenkliche Entwicklung.

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) passt jetzt das Bemessungsfahrzeug für Pkw und damit die Standards für Parkplätze an die stetig wachsenden Autos an. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg?

Handwerklich ist das Vorgehen der FGSV sicherlich sauber. Aber die Philosophie dahinter ist meinem Erachten nach falsch. Die Forschungsgesellschaft ermittelt anhand des Fahrzeugbestands die Maße des Durchschnittsfahrzeugs, das von 85 Prozent aller Fahrzeuge nicht überschritten wird. Seine Abmessungen werden in der Praxis für den Bau von Straßen, Wendekreisen und Parkplätzen herangezogen. Weil die Fahrzeuge immer größer werden, übernimmt die FGSV unkritisch diesen Status und zementiert die Autoblähung für weitere Jahrzehnte, anstatt normativ zu denken und Anreize zum Flächensparen zu setzen. Wir sollten uns nicht vom Markt die Größe unserer Parkplätze diktieren lassen.

Wie können die Kommunen gegensteuern?

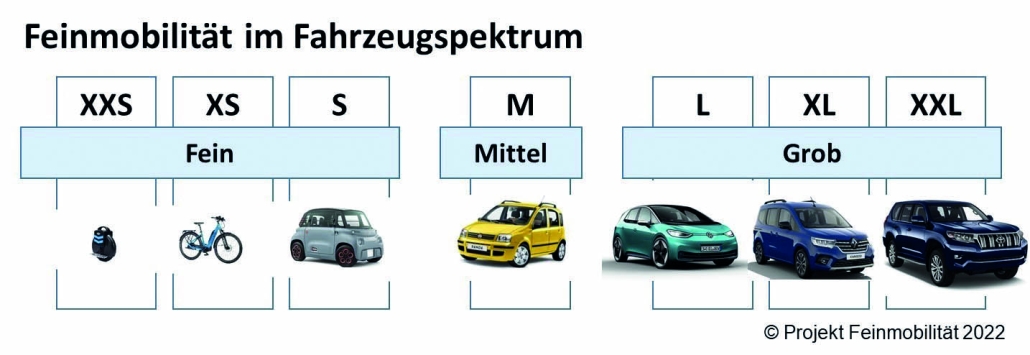

Der Stadtraum ist für Kommunen die wichtigste Stellschraube. Sie sollten entscheiden können, welchen Fahrzeugtypen sie wie viel Platz einräumen. Lassen sie in einem Straßenabschnitt wenige riesige Autos parken, oder ist es nicht flächengerechter, stattdessen mehr kleine Fahrzeuge dort parken zu lassen? Bislang fehlte den Kommunen dazu das Handwerkszeug. Mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Kassel, des VCD und der SRL (Verkehrsclub Deutschland und Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung, Anm. d. Red.) haben wir das Konzept „Feinmobilität“ entwickelt. Damit geben wir ihnen eine neue Fahrzeug-Klassifizierung nach Größe, Gewicht und Geschwindigkeit in die Hand. Wir haben eine Maßeinheit verwendet, die jeder kennt: die Kleidergröße. Wir unterscheiden sieben GGG-Klassen von XXS, XS und S über M bis zu L, XL und XXL.

„Die Situation für Radfahrer und Fußgänger hat sich über die Jahre in den Zentren zunehmend verschlechtert.“

Welche Fahrzeuge haben Sie für Ihr Konzept Feinmobilität erfasst?

Wir haben die gesamte Räderwelt vom Rollschuh über Fahrräder und elektrische Leichtfahrzeuge bis zum Geländefahrzeug betrachtet. Rund 100 Fahrzeuge wurden systematisch erfasst. Damit kommen auch all die Fahrzeuge oberhalb des Fahrrads und unterhalb des Autos mit einer sinnvollen Kategorie und einem Verkehrsraum zur Geltung. Die FGSV kennt nur ein Bemessungsfahrzeug Pkw und die Bemessungsfahrzeuge Fahrrad und Motorrad.

Der Begriff „Feinmobilität“ ist neu. Was wollen Sie damit bewirken?

Wir wollen ein Umdenken und ein Umhandeln anstoßen, eine Abrüstung im Verkehr von groben zu feineren Fahrzeugen. Feinmobile Fahrzeuge, zu denen auch leichte Elektrofahrzeuge gehören, können bis zu vier Sitzplätze haben und bis zu 120 km/h schnell fahren. Mit ihnen können Strecken bis zu 100 Kilometer Länge zurückgelegt werden und sie sind fernstraßentauglich. Damit eignen sie sich für Pendler-, Dienst- und Freizeitfahrten. Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben jüngst berechnet, dass leichte Elektrofahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h rund 65 Prozent der Kfz-Wege übernehmen könnten. Das entspricht einem Drittel der Personenkilometer. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h sind es sogar 75 Prozent der Wege und die Hälfte der Fahrleistung. Feinmobile könnten 44 Prozent der CO2-Emissionen der Pkw reduzieren und Mobilität mit menschlichem Maß ermöglichen.

Der Architekt Jan Gehl hat den Begriff „Stadtplanung mit menschlichem Maß“ geprägt. Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Stadtplanung. Wo ist das menschliche Maß in der Feinmobilität?

Feinmobilität bietet für alle und für jeden Fahrtzweck die jeweils feinste, also kleinste, leichteste und wendigste Option. Sie ist nachhaltig. Sie macht keinen Lärm und produziert keine oder kaum Schadstoffe. Bei Unfällen ist der Schaden gering, weil die Fahrzeuge leicht sind und mit maßvollen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Außerdem behindern sie nicht das Blickfeld der Menschen. Wer heute im Erdgeschoss lebt und aus dem Fenster schaut, blickt, wenn er Pech hat, nur noch auf Autoseiten.

Zurück zu den Parkplätzen. Wie könnte die Steuerung mithilfe der Größe der Fahrzeuge erfolgen?

Immer mehr Kommunen möchten Parkgebühren an die Stadtraumbeanspruchung, also die Größe der Fahrzeuge koppeln. In Freiburg ist der Preis des Anwohnerparkausweises bereits an die Länge des Fahrzeugs gebunden. Unsere Kategorisierung macht es Kommunen leicht, eine Gebührenstaffelung auf der Grundlage unserer GGG-Klassifizierung einzuführen. Indem Kommunen oder Wohnungsbaugesellschaften Parkplätze verschiedener Größen anbieten, können sie Anreize für Feinmobilität im Quartier setzen. Wenn es mehr kleinere als wenige große Parkplätze im Wohngebiet oder in Tiefgaragen gibt, überlegen sich die Menschen, welches Fahrzeug sie kaufen und nutzen.

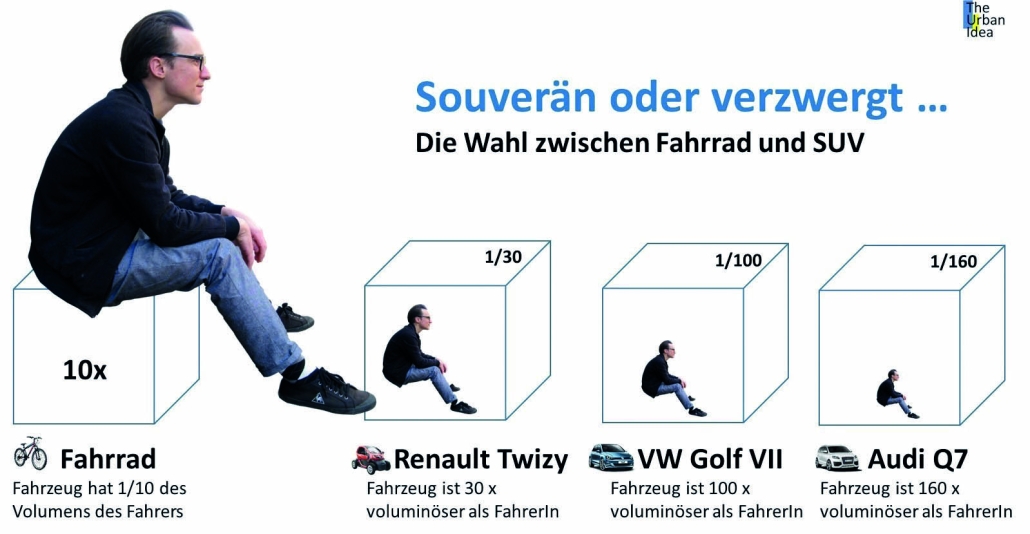

Autonutzerinnen verzwergen sich zunehmend, indem sie sich in Fahrzeuge hüllen, die 100- oder sogar 160-mal voluminöser sind als sie selbst. Der wahre Souverän ist, wer ein Fahrrad fährt, das nur ein Zehntel des Fahrerinnen-Volumens hat.

Sie wollen die Verkehrsflächen ebenfalls neu definieren. Wie soll das aussehen?

Wir schlagen vor, statt der Vielfalt von Straßentypen und Höchstgeschwindigkeiten acht Verkehrsflächen zu definieren, die sich nach Geschwindigkeitsniveaus unterscheiden: von Gehflächen mit Schrittgeschwindigkeit bis zu Fernstraßen mit Tempo 120. Für jede dieser Verkehrsflächen wird festgelegt, welche Fahrzeuge dort unterwegs sein dürfen.

Wie unterscheidet sich Tempo 30 heute von Tempo 30 nach dem Feinmobilität-Ansatz?

Wenig. Tempo 30 ebenso wie Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigten Zonen ermöglichen bereits heute Feinmobilität. Die kleinen und leichten Fahrzeuge können im Verkehr sicher mitschwimmen. Demzufolge braucht Feinmobilität nicht unbedingt eigene Fahrspuren. Auf mehrspurigen Fahrbahnen sollte nach unserem Ansatz jedoch für den äußersten Fahrstreifen grundsätzlich 30 Stundenkilometer gelten. Wobei die örtliche Straßenverkehrsbehörde dort die Benutzung auf Feinmobile beschränken kann. Dort wären dann keine Autos mehr unterwegs, sondern nur noch Feinmobile vom Fahrrad bis zum Elektromobil, das auch ein E-Bike mit Kabine oder ein E-Motorroller sein kann. Der Vorteil ist: Sämtliche Fahrzeuge, die dort unterwegs sind, sind aufgrund ihrer Masse, ihres Gewichts und ihrer Geschwindigkeit miteinander verträglich.

Radaktivist*innen fordern schon lange, die äußerste Fahrspur für den Radverkehr freizugeben.Wo ist der Unterschied zu ihrem Ansatz?

Wir denken über das Fahrrad hinaus und blicken auf die gesamte Feinmobilität. Unser Ansatz verlangt keinen Radweg im heutigen Sinne, sondern Verkehrsflächen, auf denen Verkehrsmittel verschiedener GGG-Klassen mit einem vergleichbaren Tempo unterwegs sind. Wir haben in unseren Straßen oft keinen Platz für weitere separate Spuren und müssen deshalb den Verkehr auf den Fahrbahnen sicher, stadt- und umweltverträglich organisieren.

Wie realistisch ist es, mit Fahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen die Alltagsmobilität zu ersetzen?

Dass es funktioniert, haben wir 2013 im Rahmen des „EcoMobility World Festivals“ in Suwon in Südkorea gezeigt. Damals war ich Generaldirektor von ICLEI, dem Weltstädtenetzwerk für Nachhaltigkeit, und habe das EcoMobility Festival in Suwon initiiert und geleitet. Im Rahmen dessen haben wir die 4300 Bewohner eines Quartiers dazu motiviert, ihre 1.500 Autos außerhalb des Wohngebiets zu parken und sich feinmobil fortzubewegen. Zu den Parkplätzen mussten sie fünf bis zehn Minuten laufen. Als Alternative für die Mobilität im Quartier hat die Stadtverwaltung ihnen Fahrräder und eine Vielzahl von Leichtfahrzeugen angeboten. Für ältere Menschen, Behinderte und den Warentransport der Geschäftsleute wurde zudem ein Shuttledienst mit kleinen Elektrofahrzeugen eingerichtet.

Wie ging es nach der autofreien Zeit in dem Bezirk weiter?

Einige SUV-affine Anwohner und Geschäftsleute haben mit Auslaufen des Projekts um Mitternacht ihre Fahrzeuge wieder vor der Haustür abgestellt. Aber der Bürgermeister hat nach Projektende mit den Anwohnern diskutiert, wie es für sie weitergehen soll. Nach verschiedenen Treffen und Diskussionsrunden wurde beschlossen, die Geschwindigkeit in ihrem Viertel auf 20 km/h zu reduzieren und das Parken entlang der Hauptgeschäftsstraßen zu verbieten. Das Parkverbot hat die Stadt umgesetzt, allerdings musste sie die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 anheben, weil es Tempo 20 in Südkorea nicht gibt. Aber das allein reichte, um den Durchgangsverkehr aus dem Viertel praktisch auszusperren. Das hat die Lebensqualität erheblich gesteigert. Der Nachteil war, dass die Immobilienpreise ebenfalls gestiegen sind, weil das autoarme Quartier zum angesagten Viertel wurde.

Was haben Sie von dem Projekt mitgenommen?

Wir haben gezeigt: Feinmobilität funktioniert. Das Leben geht auch ohne einen großen Privatwagen vor der eigenen Haustür weiter. Man kommt mit kleineren Fahrzeugen überallhin und muss auch nicht auf zügiges Fortkommen, Lastentransport oder Wetterschutz verzichten. Im Gegenteil. Man muss auf gar nichts verzichten, sondern man beendet Verzicht.

Welchen Verzicht meinen Sie genau?

Feinmobilität beendet den Verzicht auf Ruhe in den Städten, den Verzicht auf gute Luft, auf Aufenthaltsqualität, auf Übersichtlichkeit des Straßenraums und auf Spielflächen für Kinder. Feinmobilität ist ein Gewinn, ein Gewinn für die gesamte Stadt und die Stadtbewohner.

Zur Person:

Konrad Otto-Zimmermann ist Stadt- und Umweltplaner und Verwaltungswissenschaftler. Er hat beim Umweltbundesamt gearbeitet, bei der Stadt Freiburg, und ein Jahrzehnt lang das ICLEI-Weltsekretariat in Toronto/Kanada und Bonn geleitet. Fünfmal wurde er in den „Global Agenda Council on Urban Management“ des Weltwirtschaftsforums berufen. Mit seinem Büro „The Urban Idea“ setzt er von Freiburg aus weiterhin Projekte um. Dazu gehören auch die Freiburger Mobilitätsgespräche, die der Fachwelt seit Jahren innovative Mobilitätslösungen nahebringen.

Bilder: The Urban Idea, Projekt Feinmobilität, Projekt Feinmobilität

The Urban Idea

The Urban Idea Stadt Köln

Stadt Köln

Amac Garbe

Amac Garbe

AGFS

AGFS

infraVelo – Thomas Rafalzyk

infraVelo – Thomas Rafalzyk

Stefan Kaminski

Stefan Kaminski stock.adobe.com – vbaleha

stock.adobe.com – vbaleha

Radkomm, verenafotografiert.de

Radkomm, verenafotografiert.de