Der Einzelhandel und seine Interessenvertreter sind oft ein vehementer Widerstreiter, wenn es darum geht, den Autoverkehr in den Innenstädten zurückzudrängen. Neue Studienergebnisse belegen jedoch, dass die Entscheiderinnen und Entscheider im Handel dabei meist einem Irrglauben nachlaufen. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2023, September 2023)

Politik und Gesellschaft betrachten den Verkehr seit vielen Jahrzehnten vorwiegend aus der Autoperspektive. Die interessierte Lobby hatte einigen Erfolg dabei, die Gleichung „Wirtschaftswachstum bedingt Verkehrswachstum“ in den Köpfen der Menschen zu verankern. Wer erinnert sich nicht an den Glaubenssatz vom Verband der Automobilindustrie (VDA) „Jeder 7. Arbeitsplatz hängt vom Automobil ab“? Der Spruch hat schon früher nicht gestimmt, und er tut es heute erst recht nicht mehr (tatsächlich ist es ungefähr jeder 35. Arbeitsplatz, Tendenz abnehmend).

Trotzdem wirkt das autozentrierte Denken immer noch nach. Dabei hat sich die Welt längst weiterentwickelt. Natürlich hat auch heute noch der Kfz-Verkehr seine Berechtigung, aber nicht mehr in der dominierenden Rolle wie einst. Nicht nur der öffentliche Verkehr gewinnt an Bedeutung. Auch Fahrräder werden nicht zuletzt durch die E-Bike-Technik immer leistungsfähiger und erfreuen sich besonders im Nahverkehr und auf Strecken bis 20 km steigender Beliebtheit. Gleichzeitig wird die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel einfacher und komfortabler. Cargobikes erlangen im Wirtschaftsverkehr und auf der „letzten Meile“ eine zunehmende Bedeutung. Der Trend zu Homeoffice und Videokonferenzen macht manche Pendelstrecke entbehrlich. Diese Entwicklungen spiegeln sich mehr und mehr auch in einer angepassten kommunalen Verkehrsplanung wider. Verkehrsberuhigung liegt im Trend. Wohn- und Aufenthaltsqualität erhalten mehr Bedeutung, auch in den Innenstädten.

Doch jede Veränderung ist für das Gewohnheitstier Mensch mitunter auch eine Anfechtung. So gibt es immer wieder Konflikte, die durchaus heftig ausfallen können. Schließlich ist das Thema Verkehr ein höchst individuelles und emotional sowie politisch stark aufgeladen – wir erinnern uns an den letzten, hiervon geprägten Wahlkampf im Land Berlin. Oftmals geht es um die Neuverteilung des Verkehrsraums zugunsten des Fuß- und Radverkehrs. Nicht immer gelingt es, sachlichen Informationen wirkungsvoll Gehör zu verschaffen. Häufig werden hier Kulturkämpfe geführt, die manchmal gar den erschreckenden Charakter von Glaubenskriegen annehmen. An vorderster Front beim Streit um den Erhalt der Räume für den motorisierten Individualverkehr finden sich oft die Einzelhandelsunternehmen vor Ort.

Gewinn durch Radtourismus

Ein wesentlicher wirtschaftlicher Impuls geht auch vom Fahrradtourismus aus. Gerade im ländlichen Raum mit seiner häufigen Strukturschwäche generiert das Fahrrad Wertschöpfung für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel. Ein Wirkbeschleuniger ist dabei die E-Bike-Technik, die auch Regionen für den Fahrradtourismus wach küsst, die zuvor wegen anspruchsvoller Topografie meist links liegen gelassen wurden.

Nach der ADFC-Radreiseanalyse 2023 haben zuletzt 38 Millionen Menschen in Deutschland insgesamt 445 Millionen Tagesausflüge mit dem Rad unternommen. 4,6 Millionen Menschen haben sogar mehrtägige Radreisen genossen. 71,5 % der Radreisenden sind dabei eine Strecke mit wechselnden Unterkünften gefahren. Radreisende absolvieren in Durchschnitt 9,4 Tagesetappen von jeweils 71 km Länge. 55 % der Radreisenden übernachten in Hotels, 35,6 % in Pensionen, 28,9 % in Ferienhäusern oder Privatunterkünften.

Sind Kaufleute Gegner der Verkehrswende?

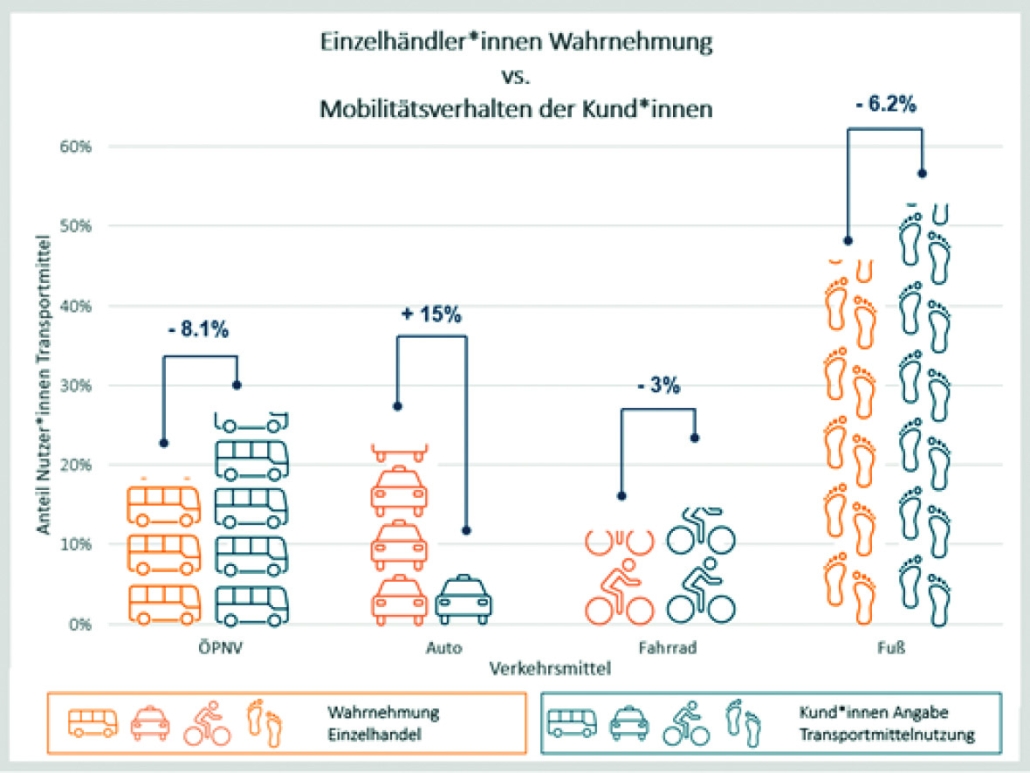

Zum Thema „Glauben oder Wissen“ gibt es mittlerweile interessante Untersuchungen. So wurden vor zwei Jahren vom Potsdamer Institut IASS in Berlin-Kreuzberg und Neukölln 145 Gewerbetreibende nach ihrer Einschätzung befragt, wie viele ihrer Kundinnen und Kunden mit welchem Verkehrsmittel ihr Geschäft aufsuchen. Parallel dazu wurden 2000 Kundinnen zu ihrer tatsächlichen Verkehrsmittelwahl befragt. Ergebnis: Die Einzelhändler schätzten den Anteil den Kundinnen, die mit dem Auto gekommen waren, auf 22 %. Tatsächlich waren es nur 6,6 %. Alle anderen Verkehrsarten wurden von den Kaufleuten hingegen unterschätzt: Radfahrende 12 % (tatsächlich 15 %), ÖPNV 18 % (real 26 %), Zufußgehende 46 % statt in Wirklichkeit 52 %.

Besonders der Anteil der Pkw-Kundinnen wird also massiv überschätzt. Kein Wunder, wenn Einzelhändler daraus dann falsche Schlussfolgerungen ziehen und zum Beispiel beim Wegfall von Kfz-Parkplätzen Szenarien an die Wand malen, die irreal sind. Interessant auch in diesem Zusammenhang: Die Händlerinnen und Händler schätzten, dass nur 13 Prozent der Kundinnen und Kunden weniger als einen Kilometer von der Einkaufsstraße entfernt wohnen. Tatsächlich waren es jedoch über die Hälfte (51%) der befragten Einkäuferinnen.

Für die Studie des IASS wurden auch die getätigten Umsätze über den Zeitraum einer Woche erfasst und nach Verkehrsmittel gegliedert. Dabei zeigte sich, dass Autofahrende mit 8,7 Prozent den geringsten Anteil an den Einnahmen hatten, verglichen mit Fußgängerinnen und Fußgängern (61%), ÖPNV-Nutzenden (16,5%) und Radfahrenden (13,5 %). Zwar sind die Konsumausgaben von Autofahrenden pro Besuch (23,45 EUR) etwa doppelt so hoch wie die der anderen Kundinnen und Kunden, diese besuchen die Geschäfte dafür häufiger pro Woche. Obwohl die Ausgaben pro Besuch also geringer sind als die der Autonutzenden, trägt der höhere Anteil der Nutzenden von Verkehrsmitteln und aktiven Verkehrsmitteln in Verbindung mit der größeren Häufigkeit der Besuche dazu bei, dass diese Verkehrsmittel den allergrößten Teil der Gesamteinnahmen mit insgesamt 91 Prozent ausmachen.

Kritische Stimmen mögen anmerken, dass die Untersuchung des IASS in den Berliner Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln keinen Beispielcharakter für andere Städte und Gemeinden besitze. Ähnlich gelagerte Ergebnisse lassen sich jedoch auch aus dem Forschungsprojekt „Mit dem Rad zum Einkauf in die Innenstadt“ der Fachhochschule Erfurt ableiten, für das mehrere Städte in Ost- und Westdeutschland untersucht wurden.

Danach geben Radfahrerinnen, Fußgängerinnen und Nutzerinnen des öffentlichen Nahverkehrs pro Jahr mehr Geld in Geschäften in der Innenstadt aus als Autofahrerinnen. Menschen, die zu Fuß in der Innenstadt einkauften, kauften demnach für 762 Euro im Jahr ein. Wer mit Bus und Bahn anreiste, konsumierte für 598 Euro pro Jahr, gefolgt von Rad fahrenden Kundinnen mit 569 Euro Umsatz pro Jahr und Autofahrenden mit 477 Euro Umsatz im Jahr.

Der Einzelhandel hat also gute Gründe, weit verbreitete Glaubenssätze zu hinterfragen. Möglicherweise ergibt sich daraus dann immer häufiger, dass wirtschaftlich prosperierende Innenstädte und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung überhaupt keine Widersprüche sind.

Bei einer Befragung in Berlin schätzten Einzelhändler, dass im Schnitt 22 % ihrer Kundinnen und Kunden mit dem Auto zum Einkaufen gefahren sind. Die parallel durchgeführte Kundenbefragung offenbarte jedoch einen Autoanteil von lediglich 6,6 %.

Maßnahmen, die den öffentlichen Raum zulasten des Autoverkehrs neu aufteilen, wie hier in der Berliner Friedrichstraße oder Bergmannstraße, stoßen häufig auf erbitterten Widerstand der ansässigen Betriebe.

Andere Länder, andere Sitten: In Amsterdam zählt es zur Fahrradetikette, keine Fahrräder vor Schaufenstern abzustellen.

IHKs oft kontraproduktiv

Trotz dieser eindrucksvollen Zahlen hat das Fahrrad in konservativen Kreisen und bei einigen Interessensverbänden immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen. So versuchen insbesondere die Industrie- und Handelskammern (IHK) mit überholten wirtschaftspolitischen Argumenten die Entwicklung einer besseren Radverkehrsinfrastruktur vielerorts auszubremsen. Auch in vielen Einzelhandelsverbänden hält sich hartnäckig die Mär, dass nur Kundinnen, die mit dem Auto vor die Ladentür fahren können, guten Umsatz machen. So hat beispielsweise die IHK Bonn/Rhein-Sieg zusammen mit der Kreishandwerkerschaft und dem Einzelhandelsverband die Kampagne „Vorfahrt Vernunft“ ausgerufen (https://www.vorfahrt-vernunft.de/). Das Motto der aktuellen Kampagne lautet „Ja zur Bonner Verkehrswende, aber durchdacht“. Darunter verstehen die Initiatoren zum Beispiel die Freigabe der Umweltspuren für den Wirtschaftsverkehr. Gefordert werden auch „Vorrangrouten für Pkw“. Um dafür Platz zu schaffen, sollten Radwegenetze „abseits von Hauptverkehrsstraßen“ verlaufen. Begründet werden die Forderungen unter anderem mit dem Umweltschutz, denn die Staus von Kraftfahrzeugen seien schließlich schlecht fürs Klima. Nach dieser Logik bringe ein „gesteigerter Verkehrsfluss sinkende CO2-Emmissionen“. Mehr Verkehrsraum für Kraftfahrzeuge ist demnach also ein Beitrag zum Klimaschutz. So wird de facto die Verkehrswende blockiert, ohne dass die strukturellen Ursachen der Krise des innerstädtischen Einzelhandels wirkungsvoll angegangen werden.

Quellen:

https://publications.rifs-potsdam.de/rest/items/item_6001855_4/component/file_6001871/content

Kostenfaktoren im Vergleich

Autofahrende zahlen im Gegensatz zu anderen Verkehrsteilnehmern Steuern und finanzieren damit die Verkehrsinfrastruktur: Dass dies ein Irrglaube ist, hat Professor Stefan Gößling von der Universität Linnaeus im schwedischen Lund mit seiner 2018 veröffentlichten und inzwischen viel zitierten Studie „Kostenvergleich Auto-Fahrrad“ widerlegt. Der aus Münster stammende Forscher hatte ausgerechnet, dass pro Auto und Jahr gesellschaftliche Kosten von rund 4000 EUR entstünden, die nicht durch Steuern, Versicherungen oder Abgaben gedeckt seien. Ein mit dem Auto gefahrener Kilometer verursache demnach 0,26 EUR soziale Kosten, wovon nur rund ein Fünftel durch Steuern und Abgaben gedeckt sei. Ganz anders die Rechnung für das Fahrrad: Zwar verursacht auch der Radverkehr soziale Kosten, die aber im Vergleich zum Autoverkehr geradezu unbedeutend erscheinen. So kostet der Ausbau der Infrastruktur für den Autoverkehr beispielsweise 0,086 EUR je gefahrenen Kilometer, für den Radverkehr hingegen nur 0,004 EUR. Spätestens bei der Betrachtung der Gesundheitseffekte wird der Radverkehr dann zum Gewinnbringer. Jeder gefahrene Fahrradkilometer spart der Gesellschaft rund 30,5 Cent.

Dabei ist übrigens bereits in Betracht gezogen worden, dass Radfahrende durch Unfälle und eine erhöhte Lebenserwartung auch negative Kosteneffekte verursachen. Mit anderen Worten: Die Gesellschaft gewinnt monetär erheblich, je mehr Menschen Rad fahren, während jeder Kilometer Autofahrt sie teuer zu stehen kommt.

Standpunkt

Eingeengte Gestaltungsräume

Je mehr die Verkehrspolitik zum emotionalen Kulturkampf wird, je häufiger ideologische Kampagnen gegen Klima- und Gesundheitsschutzmaßnahmen geführt werden, um die Verkehrswende zu blockieren, umso schwieriger wird es für die Kommunen, eine Verkehrspolitik nach sozialen Gesichtspunkten zu gestalten. In jedem Fall braucht es dazu eine professionell moderierte Bürgerinnen-Beteiligung, eine positiv zu vermittelnde Vision im Sinne einer verbesserten Lebensqualität vor Ort und politisches Rückgrat. Gegner jeglicher Veränderungen, gerade in der Verkehrspolitik, gibt es immer, besonders in Deutschland. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich die Wogen mitunter auch schnell wieder glätten, wenn zum Beispiel Verkehrsberuhigungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden und dann auch ihre Vorteile für Anwohnerinnen erlebbar sind. Wenn die Lärm- und Luftbelastung deutlich zurückgegangen sind, wenn Kinder wieder im öffentlichen Raum spielen können, ohne dabei durch den Kfz-Verkehr stark gefährdet zu sein, dann tritt nach spätestens anderthalb Jahren meist eine allgemeine Zufriedenheit ein und man fragt sich: Warum haben wir das nicht schon früher gemacht?

Albert Herresthal

Bilder: www.pd-f.de – Kay Tkatzik, Herrschultheis – Qimby, Philipp Böhme – Qimby

www.pd-f.de – Kay Tkatzik

www.pd-f.de – Kay Tkatzik

Tern

Tern

Brompton

Brompton

stock.adobe.com - RareStock

stock.adobe.com - RareStock

Wscher

Wscher

Riese & Müller

Riese & Müller

Ulrich Pucknat

Ulrich Pucknat