Kommentar von Reiner Kolberg, Chefredakteur (erschienen in VELOPLAN, Nr. 02/2021, Juni 2021)

Darf man sich im „Superwahljahr“ als Fachmagazin Gedanken machen zur Politik? Ja, man darf, und ich meine, man muss sogar. Natürlich bewegt man sich dabei auf einem schmalen Grat als Journalist, denn man sollte ja möglichst objektiv und neutral sein. Wobei es auch hier Ausnahmen gibt. Denn selbstverständlich stehen wir, wie jedes Fachmedium, positiv und sagen wir ruhig „parteiisch“ zu unseren Themen Radverkehr und Mikromobilität. Was im Umkehrschluss selbstverständlich nicht heißt, dass wir gegen Autos wären und den öffentlichen Verkehr oder den Fußverkehr vergessen würden. Parteiisch darf man, so die Meinung vieler Journalisten, auch sein, wenn es um den Klimaschutz geht. Angesichts der inzwischen sicheren wissenschaftlichen Erkenntnisse und des Bedrohungspotenzials für die Wirtschaft und die Gesellschaft kann engagierter Journalismus, so die Auffassung, nicht umhin, Stellung zu beziehen und Dinge und Entscheidungen kritisch zu hinter-fragen.

Zäsur: Gerichtsurteile verankern Klimaschutz

Eine von den meisten Seiten sicher unerwartete Zäsur bringt nach Einschätzungen von Experten das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021 zum Klimaschutz. Es erklärte nicht nur das Klimagesetz der Bundesregierung für verfassungswidrig, es betonte auch die besondere grundgesetzliche Verantwortung der Bundespolitik. „Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen“, so die Richter*innen des höchsten unabhängigen Verfassungsorgans in Deutschland. Diese nach Expertenmeinung „Neudefinition des Freiheitsbegriffs“ setzt uns in Verbindung mit der verbindlichen Festschreibung auf das Pariser Klima-Abkommen unmissverständlich Grenzen und legt uns für heute und die Zukunft Pflichten auf.

Während die Politik noch nach Lösungen sucht, kommt schon das nächste Urteil, dessen Gewicht und Auswirkungen auf die Bereiche Energie und Verkehr ebenfalls kaum abzusehen sind. „Das Urteil gegen Shell zeigt die neue Klima-Macht der Justiz“ schreibt die „Welt“ zum Sieg niederländischer Aktivisten am 26. Mai gegen einen der größten Ölkonzerne der Welt. Zum ersten Mal in der Geschichte wird ein Konzern gerichtlich gezwungen, Verantwortung für die Klimakrise zu übernehmen und seine Emissionen radikal zu reduzieren. Weitere „Klima-Klagen“ gegen verschiedene Länder und Konzerne sind weltweit anhängig.

Die bislang gesprochenen und noch zu erwartenden Urteile könnten, verbunden mit erweiterten Klagemöglichkeiten, direkt in die Diskussionen und Entscheidungen auf allen Ebenen wirken: auf die Wirtschaft, den Bund, die Länder und Kommunen und nicht zuletzt wohl auch in die Verwaltungen hinein. Möglichkeiten für Veränderungen in Richtung klimafreundliche Mobilität sowie Pläne und Empfehlungen dazu gibt es reichlich, nicht nur von ökologisch orientierten Verbänden, Instituten oder Parteien. Auch die hochkarätig besetzten Arbeitsgruppen, Untersuchungen und Studien der Bundesregierung bzw. beauftragter Institute geben eine klare Richtung vor. Nur bei der Umsetzung hapert es bislang.

„Deutschland hat in der Verkehrsinfrastruktur massiv den Anschluss an andere Länder verloren.“

Stefan Wallmann, Ramboll Deutschland (Ingenieur-, Planungs- und Managementberatung)

Politik bislang zu langsam und zu zögerlich?

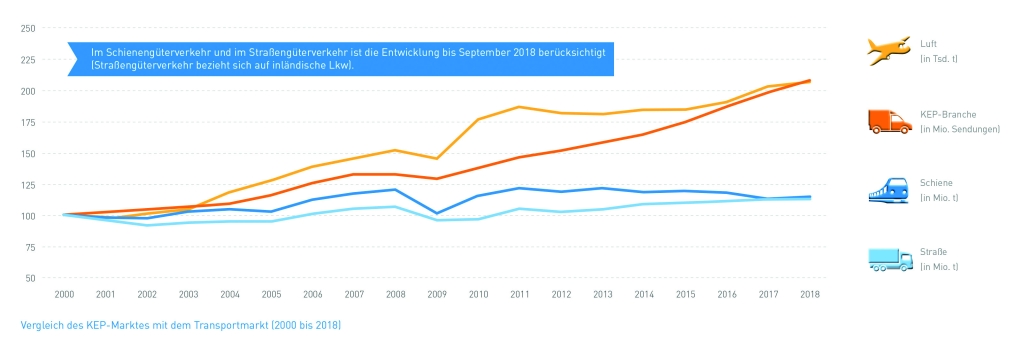

Kritiker merken immer wieder an, dass es die Politik in den vergangenen Jahren trotz gegenteiliger Zielsetzungen und Bekundungen nicht geschafft hat, den CO2-Ausstoß im Verkehr maßgeblich zu verringern, mehr Waren vom Lkw auf die Schiene oder deutlich mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Gleiches gilt für das Vorhaben, die Zahl der Toten und Schwerverletzten bei geschützten und ungeschützten Verkehrsteilnehmer*innen deutlich zu senken. Selbst beim Thema Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit, das Kommunen, der Städtetag und auch der Bundestag als Modellprojekt fordern: Fehlanzeige.

Bei neuen Plänen, wie dem kürzlich vorgestellten Nationalen Radverkehrsplan (NRVP 3.0) oder dem geplanten Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz in Nordrhein-Westfalen mangelt es nicht an Zielen. Aber auch hier fehlen nach Meinungen von Fachverbänden und Experten bislang noch konkret ausgestaltete Maßnahmenpakete inklusive messbarer Zwischenziele. Dabei besteht ein großer Konsens darin, dass es ein „Business as usual“ künftig nicht mehr geben kann. Selbst die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, die die grundlegenden Regelwerke, wie die Straßenverkehrsordnung (StVO), Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) und das Straßenverkehrsgesetz (StVG), erarbeitet, kam schon 2016 in einem Ergebnisbericht zu dem Schluss, dass die Klimaziele mit einer Umstellung auf Elektroantriebe allein im Verkehrssektor nicht zu erfüllen seien. Was unabdingbar dazu- kommen müsse, seien Verhaltensänderungen, also eine Verkehrsvermeidung, sowie der Umstieg auf ÖPNV, Fahrrad und Zufußgehen.

Hinter den Erwartungen vieler Fachleute und Verbände zurückgeblieben sind auch die kürzliche StVO-Reform sowie der vom BMVI Anfang Mai vorgestellte „Pakt für Verkehrssicherheit“. Fachleute reiben sich verwundert die Augen und fragen sich, wie man mit wenigen Änderungen, vielen Appellen und einem Verweis auf neue Technologien, die wohl erst in 15 Jahren wirksam werden, Richtung Vision Zero kommen oder eine Mobilitätswende voranbringen soll.

445

Radfahrende sind 2019 bei Unfällen

in Deutschland getötet worden.

Mehr als die Hälfte von ihnen

war über 64 Jahre alt.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Kritischer Punkt: mehr Sicherheit für Radfahrende

Parteiisch dürfen und müssen wir als Magazin auch sein, wenn es um die subjektive und objektive Sicherheit von ungeschützten Verkehrsteil-nehmer*innen, vom Kind bis zur stark wachsenden Gruppe der Alten geht. Neben den tatsächlichen Gefahren spielt vor allem die subjektive Sicherheit beim Radverkehr eine große Rolle. Denn wie will man mehr Menschen, also auch Unsichere, Neueinsteiger, Ältere, Kinder und (werdende) Eltern aufs Rad bringen, wie die Alltagsmobilität dauerhaft verändern und wie den Fahrradanteil vervielfachen, wenn die Menschen kein Vertrauen haben in ihre eigene Sicherheit oder die ihrer Kinder? Fakt ist: Selbst erfahrene Nutzerinnen und Nutzer fühlen sich hierzulande nicht sicher auf dem Rad. Fast 70 Prozent gaben dies laut ADFC Klimatest 2020 deutschlandweit so an. Wie fühlen sich dann wohl erst Unerfahrene oder die große Zahl der Älteren, die nicht mehr so gut hören, sehen, den Kopf drehen oder im Notfall blitzschnell reagieren können? Dabei ist mehr gefühlte Sicherheit ebenso machbar, wie das von der EU vorgegebene und von der Großen Koalition angenommene Ziel Vision Zero. Im Arbeitsschutz haben wir uns an hohe Standards, etablierte Systeme und ständige Audits zur Vermeidung von Gefahren, Unfällen und gesundheitlichen Schäden seit Jahrzehnten ebenso gewöhnt wie in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Produktsicherheit oder beim Flugverkehr. Es geht also, wenn man wirklich will und weder Kosten noch Mühen noch unpopuläre Maßnahmen scheut.

Nicht nur Kritik, auch Lob und Ausblick

Nicht, dass wir uns falsch verstehen, in den letzten Jahren hat sich in Deutschland ganz sicher sowohl in den Köpfen wie auch bei den Maßnahmen einiges getan. Dass der Radverkehr beispielsweise nicht nur als Freizeitvergnügen, sondern sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik und der Verwaltung als ernst zu nehmende Verkehrsart gesehen wird, ist eine wichtige Entwicklung und auch das Verdienst vieler Menschen auf allen Ebenen. Gleichzeitig muss anerkannt werden, dass es in der Politik immer auch darum geht, Bevölkerungsgruppen mitzunehmen und nicht zu verprellen. Rechnet man hier Beharrungskräfte, Zukunftsängste und die durchaus unterschiedlichen Lebenssituationen mit ein, dann kann man manche Aussagen und Entscheidungen sicher besser nachvollziehen. Ähnliches gilt auch für die Verwaltungen in den Städten und Kommunen, die mit vielerlei Hürden und Widerständen zu kämpfen haben und mit dem Aufbau der notwendigen Kapazitäten und der nötigen Planung kaum nachkommen.

Klar ist aber auch, es gibt akuten Handlungsbedarf und noch viel Luft nach oben. Hier wäre zu wünschen, dass sich im Zuge des Wahlkampfs nicht unnötig Fronten aufbauen oder verhärten, sondern die Menschen im Gespräch bleiben und die wichtigen Probleme entschlossen zusammen angegangen werden. Die Erfahrung, dass zuerst viele gegen Veränderungen, dann aber fast alle dafür sind, sobald das Neue sichtbar und erlebbar wird, machen auch Stadt- und Verkehrsplaner in den viel gelobten Vorreiterstädten wie Kopenhagen, Amsterdam, Wien oder neu, Barcelona und Paris. In Paris gibt es beispielsweise inzwischen eine große Allianz zwischen allen Parteien und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt für eine schnelle Transformation, und in Spanien war kein Aufschrei nach der landesweiten Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Ortschaften zu hören.

Wie es gelingt, Menschen nicht nur mitzunehmen, sondern aktiv einzubinden und zu begeistern für Veränderungen und wie die Mobilität der Zukunft aussehen kann, dazu haben wir in den vergangenen Ausgaben mit renommierten Experten gesprochen, unter anderem mit Dr. Uwe Schneidewind, Transformationsforscher und neuer Oberbürgermeister in Wuppertal, und Prof. Dr. Stephan Rammler vom IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, einem der renommiertesten Vordenker, wenn es um die großen Zusammenhänge bei der Mobilität geht. Beide Interviews können Sie jetzt auch online lesen unter veloplan.de/magazin.

Bilder: stock.adobe.com – sveta, stock.adobe.com – cartoonresource, stock.adobe.com – Halfpoint, Norbert Michalke – Changing Cities

stock.adobe.com - sveta

stock.adobe.com - sveta

BMVI

BMVI

Stephan Rumpf

Stephan Rumpf

Pixabay-Free-Photos-paris

Pixabay-Free-Photos-paris

Sven Buschmeier

Sven Buschmeier

JFL Photography stock.adobe.com

JFL Photography stock.adobe.com

BMVI

BMVI