Schwerlastfahrräder haben ein enormes Potenzial, den urbanen Wirtschaftsverkehr nachhaltig zu verändern. Mit neuen, hochbelastbaren Komponenten ausgerüstet liefern sie gute Argumente für die Ergänzung oder Umstellung des Warentransports: kompakt, flexibel, umwelt- und klimafreundlich, verlässlich und günstig in Anschaffung und Unterhalt.

Natürlich kann man nicht jede Fahrt mit dem Lkw, Sprinter oder Hochdachkombi im Wirtschaftsverkehr ersetzen. Andererseits zeigen Studien und Beispiele aus der Praxis, wie gut sich sogenannte Schwerlastfahrräder oder Heavy Cargobikes für urbane Regionen eignen und wie viele Fahrten sich damit vergleichsweise leicht und wirtschaftlich sinnvoll verlagern lassen. Schon vor Jahren schätzten Experten das Verlagerungspotenzial auf rund 20 Prozent der Fahrten. Angesichts neuer Erkenntnisse, entscheidender Verbesserungen der Fahrzeuge und einem zunehmenden Bewusstseinswandel schätzt der Radlogistik Verband Deutschland (RLVD) das Potenzial inzwischen sogar auf bis zu 30 Prozent, eine Einschätzung, die auch die Politik inzwischen teilt.

Hohe Anforderungen an die Technik erfüllt

Die Technik für Lastenräder befindet sich mittlerweile auf einem hohen technischen Niveau. Insbesondere bei Schwerlasträdern werden Komponenten wie Antrieb, Bremsen und Fahrwerk ständig weiterentwickelt, denn die Anforderungen sind extrem, vor allem im täglichen Lieferverkehr. „Schwerlastfahrräder unterscheiden sich maßgeblich von Cargobikes im privaten Sektor und müssen höchsten Beanspruchungen standhalten“, sagt Dirk Stölting, Head of Marketing & Design der Pinion GmbH aus Denkendorf bei Stuttgart. „Nutzungsintensität und Wirtschaftlichkeit erfordern entsprechende Komponenten.“ Pinion hat sich als Hersteller besonders leistungsfähiger, hochbelastbarer und gleichzeitig praktisch wartungsfreier Getriebeschaltungen seit der Gründung 2008 einen Namen in der Fahrradbranche gemacht.

Das Ziel der beiden Pinion-Gründer und ehemaligen Porsche-Ingenieure Christoph Lermen und Michael Schmitz war von Beginn an das Beste aus Automobil- und Fahrradtechnologien zu verbinden. So entstand ein am Tretlager untergebrachtes vollständig abgedichtetes High-End-Getriebe. Zusammen mit Partnern aus der Radlogistik haben die Pinion-Macher die besonderen Anforderungen im Bereich professioneller Lastenräder eingehend untersucht und so eine noch mal robustere Produktlinie mit einigen Extras für den besonderen Einsatzzweck, wie zum Beispiel einen Neutralgang entwickelt. Bei der neuen T-Linie, die für Transport steht, wurden laut Pinion sämtliche Bauteile auf sehr hohe Laufleistungen, geringen Verschleiß und maximale Beanspruchung ausgelegt. „Das Besondere am Getriebe ist, dass sich die Gänge auch bei hohen Nutzlasten in jeder Situation schalten lassen, ob im Stand oder während dem Pedalieren“, erläutert Dirk Stölting. „Bei plötzlichen Stopps oder beim Anfahren an Ampeln ist das ein enormer Vorteil.“ Dazu kommt, dass das Getriebe auf bis zu 250 Newtonmeter Eingangsdrehmoment ausgelegt ist und keinerlei Einstellung oder Justage benötigt. „Alle 10.000 Kilometer ein Ölwechsel – mehr muss man nicht tun“, so Stölting. Technisch einzigartig: Als einzige Schaltung am Markt sind Pinion T-Linien-Getriebe optional mit einem Neutralgang ausgestattet. Dieser ermöglicht ergonomisches Rückwärts-Rangieren schwerer Cargo-Fahrzeuge.

„Zudem bieten wir auch Servicekonzepte für Gewerbekunden, wie zum Beispiel eine lebenslange Verlängerung der Mobilitätsgarantie.“ Für den Pinion-Launchpartner Tricargo sind das ganz wesentliche Anforderungen, denn professionelle Fahrer*innen bringen mehr Kraft mit und haben, wie in anderen Berufszweigen, ganz andere Ansprüche an die Robustheit ihres Arbeitsgeräts. Die konkreten Herausforderungen kennt das Hamburger Unternehmen Tricargo sehr genau. Zum einen als lokaler Dienstleister für Radlogistik und zum anderen als Entwickler und Flottenhersteller des Schwerlast-Cargobikes „Lademeister“.

Wartungsfreier Antrieb …

… mit PINION T-Linie

Innovationen aus der Garage für die Straße

Viele heutige Marktführer haben mit neuen Ansätzen und neuem Denken quasi „aus der Garage heraus“ Innovationen entwickelt, die unser Leben verändert haben und heute nicht mehr wegzudenken sind. Bemerkung am Rande: Auch Apple hat in einer Garage angefangen und dem Zitat von Steve Jobs, „Computers are like a bicycle for the mind“, folgend, sollte sein erster kommerzieller Computer nicht nach der Apfelsorte „Macintosh“, sondern schlicht „Bicycle“ heißen.

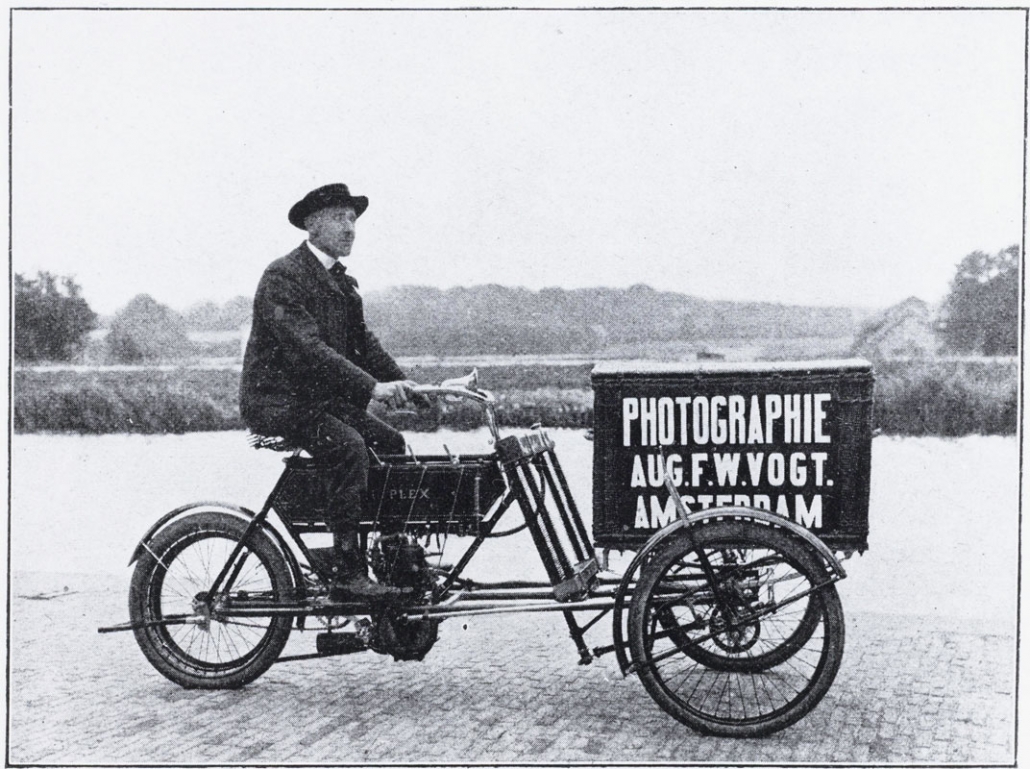

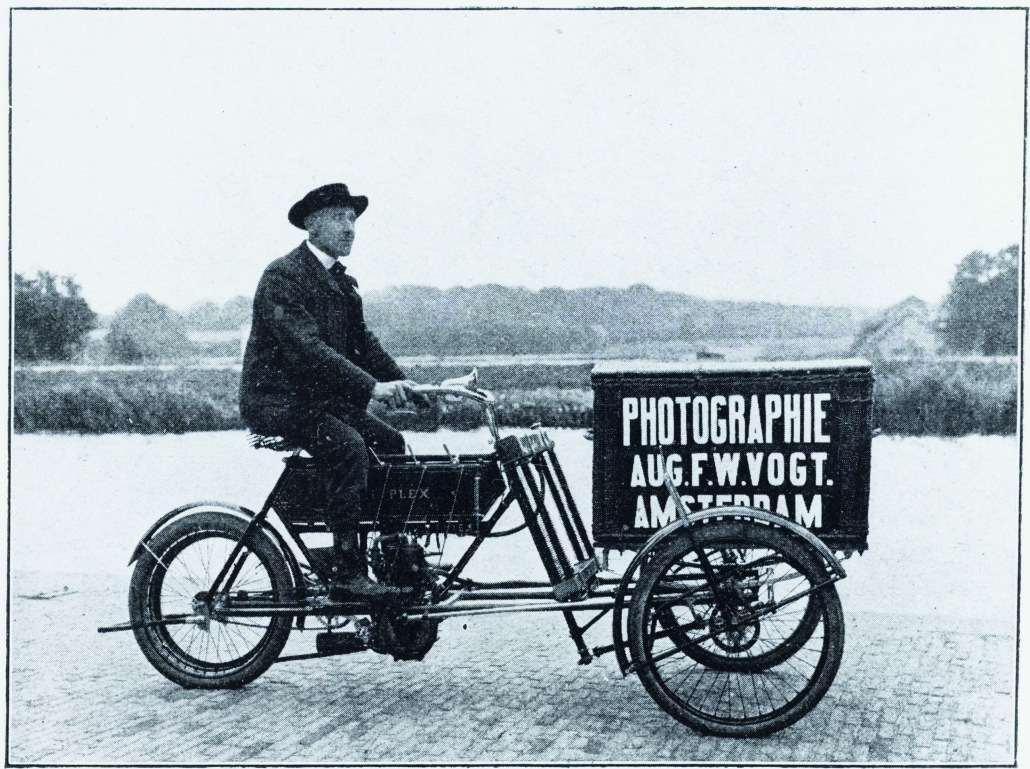

Auch Tricargo ist aus einer Garage heraus entstanden, mit dem Anspruch, genau den Service anzubieten, der im Hamburger Umfeld benötigt wird: flexible und nachhaltige Logistik per Fahrrad. Wobei die Idee nicht neu, sondern nur in Vergessenheit geraten ist. Bis zum Zweiten Weltkrieg gehörten Lastenräder für den günstigen Transport von Waren und Gütern und dem Verkauf auf der Straße nicht nur in den europäischen Städten zum alltäglichen Bild. Begonnen hat die Renaissance der Lastenräder mit der Entwicklung leistungsfähiger Lithium-Ionen-Akkus, die sich heute praktisch überall finden, und der Kombination mit entsprechend leistungsstarken Komponenten. Dazu kommen Aufbauten, die sich an den industriellen Standard-Industriemaßen von Paletten und Kisten und die einfache Beladung per Hubwagen orientieren.

„Computers are like a bicycle for the mind.“

Steve Jobs

Was in der Theorie einfach klingt, führte vor allem in der ersten Zeit zu Problemen, die aber inzwischen gelöst sind. „Die Beschaffenheit des Materials und die Verarbeitung und Stabilität der Komponenten sind enorm wichtig für die Haltbarkeit des Rades und die Sicherheit des Fahrenden“, betont Heinrich Berger von Tricargo. Das gab letztlich auch den Ausschlag zur Entwicklung eigener Lastenräder, zuerst für den Eigenbedarf, aber natürlich mit dem Ziel, auch andere davon profitieren zu lassen. So entstand der sogenannte Lademeister als robustes Nutzfahrzeug, das zuverlässig tägliche Transportaufgaben erledigt. „Im Lademeister stecken mehr als 150.000 Kilometer Praxiserfahrung aus unserer Radlogistik“, erläutert Heinrich Berger.

„Dort entwickelten und testeten wir den Lademeister für die Feinverteilung von Gütern auf der letzten Meile.“ Die Pedalkraft wird beim Lademeister mittels Pinion-Getriebe übersetzt und wirkt auf das rechte Hinterrad. Zusätzlich unterstützt ein 250-Watt- Elektromotor in der Vorderradnabe bis 25 km/h. Rechtlich ist das große zweispurige Rad damit ein Pedelec und dem Fahrrad gleichgestellt. Die Vorteile: Fahrer*innen benötigen keinen Führerschein und können überall dort fahren, wo auch einspurige Fahrräder gemäß StVO unterwegs sein dürfen. Auch das Parken auf dem Fußweg ist erlaubt. Die Geschwindigkeit reicht laut Heinrich Berger völlig aus, nur bei der zugelassenen Leistungsangabe, also der Watt-Zahl im Dauerbetrieb, würde er sich eine schnelle Änderung der EU-weit gültigen Regularien wünschen. „In Regionen wie Hamburg, Köln oder Bonn, wo sich unsere Räder im Einsatz befinden, kommen wir mit 250 Watt Motorunterstützung gut klar, aber wir müssen auch an Regionen mit anspruchsvolleren Topografien denken. Deshalb setzen wir uns, wie die Verbände, für die Anhebung der Leistungsgrenze ein.“

Profi-Lastenräder sind eine echte Alternative

Ansonsten habe man inzwischen ein sehr ausgereiftes Produkt, das sich in der harten täglichen Praxis bestens bewähre. Dafür sorgen beispielsweise ein hochstabiler Stahlrahmen, der in der Nähe von Osnabrück speziell für Tricargo gefertigt wird, sowie Räder und Scheibenbremsen aus der Motorradtechnik. Das ist wichtig, denn das zulässige Gesamtgewicht beträgt 425 kg, bei einer Nutzlast von 210 kg. Wer den Zustand der Radwege und die Vielzahl der Hindernisse wie Bordsteinkanten kennt, kann sich die Belastungen im Alltag gut vorstellen. „Auch wenn Profi-Lastenräder damit in der Anschaffung teurer werden, die hohe Qualität wirkt sich auf die Zuverlässigkeit, die Standzeiten der Komponenten und die Haltbarkeit der Räder insgesamt positiv aus“, sagt Heinrich Berger. Das mache sich vor allem mit Blick auf die Gesamtkosten, also die Total Cost of Ownership (TCO) der Lastenräder bemerkbar. Deshalb setzt Tricargo seit jeher unter anderem auch auf das Pinion-Getriebe. Als Launchpartner von Pinion nutzen die Hamburger erste Serienmodelle des neuen Lastenradgetriebes mit großer Begeisterung schon seit über 10.000 Kilometern.

„Nicht die Idee des Lastenradtransports an sich macht den Erfolg und eine Revolution im Wirtschaftsverkehr möglich, sondern die Kombination hochleistungsfähiger Komponenten“, betont Berger. „Ich bin davon überzeugt, dass wir gerade einen Durchbruch erleben. Cargobikes mit neuer Technik sind eine echte Alternative, nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt.“

Neue Geschäftsmodelle und Chancen

Auch veränderte Kundenerwartungen und neue Geschäftsideen dürften den Markt künftig weiter befeuern. Zu den Abnehmern des Tricargo Lademeisters gehört beispielsweise das im Raum Köln/Bonn tätige wertegetriebene Unternehmen „Himmel un Ääd“ – analog zum rheinischen Gericht Äpfel (Himmel) und Kartoffeln (Ääd/ Erde). Das Geschäftsmodell ruht dabei auf zwei Säulen: Radlogistik und ein Onlineshop für regionale Lebensmittel, die mit dem Lastenrad ausgeliefert werden. Ein weiterer Kunde und gleichzeitig Multiplikator ist die Memo AG. Der Spezialist für nachhaltigen Öko-Bürobedarf mit über 20.000 Produkten im Sortiment legt Wert darauf, dass Bestellungen auf der letzten Meile mit E-Lastenrädern ausgeliefert werden, die ausschließlich Ökostrom als Energie nutzen und so komplett emissionsfrei unterwegs sind. Um das zu gewährleisten stellt das Unternehmen Radlogistikern entsprechend gebrandete Räder zur Verfügung.

Generell sind die Einsatzgebiete von Profi-Cargobikes enorm vielfältig. Aktuell sind sie nicht nur technisch ausgereift, sie passen auch in die Zeit und hervorragend zu wieder lebenswerten Städten und Quartieren. Entsprechende Verbesserungen bei der Infrastruktur vorausgesetzt, zum Beispiel mit mobilen oder stationären Sammelpunkten für Pakete, sogenannten Micro-Hubs/Mikro-Depots, breiten Radwegen und ausreichend großen Park- und Halteflächen, verschiedenen Push- und Pull-Faktoren und neuen gesetzlichen Regelungen könnte hier ein völlig neuer, klimafreundlicher Multimillionen-Markt entstehen. Technologietreiber sind aktuell vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Sie aktiv zu fördern und neuen Entwicklungen für den nachhaltigen Lastentransport keine unnötigen Steine, wie bei der Begrenzung der Motorkraft, in den Weg zu legen, sollte mit Blick auf die Herausforderungen der Zeit eine Selbstverständlichkeit sein. Besonders wichtig für die Zukunft ist laut Experten unter anderem, dass die rechtliche Gleichstellung von Schwerlasträdern bis zu einem Gewicht von 500 kg zum Fahrrad erhalten bleibt. Eine umfangreiche Stellungnahme zum Nationalen Radverkehrsplan 3.0 mit Wünschen an die Politik hat der Radlogistik Verband Deutschland e.V. (RLVD) vorgelegt.

Steckbrief TRICARGO Lademeister

Das Schwerlastrad Lademeister von Tricargo ist optimiert für den Transport von Europaletten und allen kompatiblen Kistenformaten. Er lässt sich ergonomisch be- und entladen – auch per Gabelstapler. Die effektive Nutzlast beträgt 210 kg und das zulässige Gesamtgewicht 425 kg, bei 140 kg Leergewicht inkl. Box. Die Reichweite beträgt in der Praxis 40 bis 60 km. Für die Energie sorgt ein Greenpack-Wechselakku mit 1.456 Wh und einer Ladezeit von vier Stunden. Der Vorderradnabenmotor unterstützt mit 250 Watt und verfügt über eine Anfahr- bzw. Schiebehilfe. Die hintere Scheibenbremsanlage sowie die Laufräder kommen aus dem Motorradbau. Die optionale Transportbox hat ein Volumen von 2,17 Kubikmetern, Ladefläche in der Box 1522 × 815 × 1520 mm (L × B ×H). Weitere Konfigurationen sind optional verfügbar.

Mehr Informationen: www.lademeister.bike

Steckbrief PINION T-Linie

Mit eigens für den Schwerlastbereich entwickelten Schaltgetrieben professionalisiert Getriebehersteller Pinion den Markt der gewerblich genutzten Lastenräder. Fest steht: Komponenten müssen im Schwerlastbereich enormen Belastungen standhalten. Pinion T-Linien-Getriebe sind für den dauerhaften Einsatz von Lasten bis zu 250 Nm Eingangsdrehmoment ausgelegt. Verschleißarm und mit minimalem Wartungsaufwand sind die Getriebe kosteneffizient bei geringem TCO. Sie können als Direkt- oder Zwischengetriebe in Ein-, Zwei- und Dreispurfahrzeugen eingesetzt und mit verschiedenen Elektromotoren kombiniert werden – das bietet Herstellern höchste Flexibilität in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase. Abgerundet wird Pinions Angebot an gewerbliche Kunden durch verlängerte Serviceintervalle und speziell angepasste Servicekonzepte.

Mehr Informationen: pinion.eu /pinion-industrial.eu

Text: Reiner Kolberg

Bilder:

Tricargo, Wikimedia Commons, Pinion

Deutsche Bahn AG / Max Lautenschlaeger

Deutsche Bahn AG / Max Lautenschlaeger

stock.adobe.com - sveta

stock.adobe.com - sveta

Tricargo

Tricargo

ORION Bausysteme

ORION Bausysteme

Eurobike

Eurobike

The Urban Idea 2020

The Urban Idea 2020

Meredith Galser / Urban Arrow

Meredith Galser / Urban Arrow

stock.adobe.com - j-mel

stock.adobe.com - j-mel