Im Dezember 2023 war die Regierung aus SPD, FDP und Grünen zwei Jahre im Amt. Wie sieht ihre bisherige verkehrspolitische Halbzeitbilanz aus Sicht der Fahrradbranche aus? (erschienen in VELOPLAN, Nr. 01/2024, März 2024)

Es sollte eine „Fortschrittskoalition“ werden. Das neue Bündnis hatte sich viel vorgenommen. Im 177-seitigen Koalitionsvertrag von 2021 findet sich 72-mal das Wort „Zukunft“, 11-mal ist von „Aufbruch“ die Rede. Doch neben blumigen Worten gibt es kaum etwas zum Thema Mobilität und Verkehrswende. Ein Lichtblick: Die Ampel-Koalitionäre formulierten ihre Absicht, Straßenverkehrsgesetz und StVO so anzupassen, „dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen Entscheidungsspielräume zu eröffnen“.

Der Fahrradbranche fiel ansonsten auf, dass der Begriff „Verkehrswende“ im Koalitionsvertrag überhaupt nicht vorkam. Dem Thema Radverkehr waren ganze vier Zeilen gewidmet, zum Beispiel: „Wir werden den Nationalen Radverkehrsplan umsetzen und fortschreiben, den Ausbau und die Modernisierung des Radwegenetzes sowie die Förderung kommunaler Radverkehrsinfrastruktur vorantreiben.“ Allgemeinplätze.

Für den Radverkehr war der Koalitionsvertrag 2021 daher eine Enttäuschung. Hinzu kam – neutral gesagt – die Überraschung, dass ein FDP-Minister das Ministerium führen sollte. Viele waren davon ausgegangen, dass der Grüne Cem Özdemir Verkehrsminister werden würde. Dessen Haltung zur Verkehrswende war bekannt, Volker Wissing hingegen hier eher ein unbeschriebenes Blatt. In seiner Zeit als Landesminister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz war er nicht durch eine besonders fortschrittliche Verkehrspolitik aufgefallen.

4

Zeilen sind im 177-seitigen Koalitionsvertrag

der aktuellen Bundesregierung dem Thema Radverkehr gewidmet.

Dabei handelt es sich um Allgemeinplätze.

Verkehrspolitische Zwischenbilanz

Nach gut zwei Jahren Regierungszeit lässt sich nun eine Zwischenbilanz ziehen. Welche verkehrspolitischen Akzente hat Volker Wissing als Bundesverkehrsminister gesetzt? Hat er die Verkehrswende vorangebracht? In welcher Weise hat er etwas für die Fahrradbranche bewegt?

In den ersten Monaten seiner Amtszeit war auffällig, wie sehr sich Volker Wissing öffentlich bemühte, jede Erwartung zu zerstreuen, er könnte die Rahmenbedingungen für den motorisierten Verkehr verschlechtern oder das Autofahren teurer machen. Die Ablehnung von Tempolimits war sogar im Koalitionsvertrag bereits festgeschrieben worden. Allerdings war nach dem Bundesklimaschutzgesetz (KSG) 2019, das zwei Jahre später als Konsequenz eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts nochmals verschärft wurde, eine klar definierte CO2-Reduktion auch für das Verkehrsressort gesetzlich verpflichtend. Daher stand der Minister unter Druck, hier auch zu liefern.

Doch Volker Wissing schien das KSG nicht weiter zu interessieren. Bisher wurde in jedem Jahr seiner Amtszeit festgestellt, dass der Verkehrssektor die gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten hat und die Reduktionsziele deutlich verfehlt wurden. Für den Minister war dies allerdings kein Anlass, seinen Kurs zu ändern. Stattdessen wurde die Verantwortung weitergeschoben: Nicht Volker Wissing würde die Klimaschutzziele reißen. Es wären die Bürgerinnen und Bürger, die eben mobil sein wollten – so lautete die Begründung seines Parteichefs Christian Lindner. Der Spiegel nannte diese Haltung eine „Verweigerung des Klimaschutzes“ und „Nichtstun als Methode“.

Dass die Radinfrastruktur noch nicht gerade perfekt ist, ist offensichtlich, aktuell wird aber das Bemühen, daran etwas zu ändern, ausgebremst.

Was kümmert mich das Klimaschutzgesetz?

Mit seinem offensichtlich gesetzeswidrigen Verhalten ist Volker Wissing natürlich ein nicht unerhebliches Risiko eingegangen. Deshalb haben er und seine Partei mit dafür gesorgt, dass das KSG in der Weise geändert werden soll, dass es künftig keine separaten Reduktionsziele für den Verkehrssektor mehr gibt, sondern nur noch ein Gesamtpool aller Sektoren betrachtet wird. Das Kabinett hat im Juli 2023 einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet, der allerdings noch nicht durch den Bundestag ist (Stand Januar 2024).

Ein Handeln nach dem Motto: „Wenn ich die Vorgaben des Gesetzes nicht einhalten kann, ändere ich einfach das Gesetz“ ist im Hinblick auf das Rechtsempfinden der meisten Bürgerinnen und Bürger und für die politische Moral in Deutschland allerdings verheerend. Es zeigt zudem, wie wichtig der Ampel-Regierung offenbar ein Festhalten am verkehrspolitischen Status quo ist – mit ein bisschen mehr E-Mobilität und verbessertem ÖPNV.

Das temporäre 9-Euro-Ticket sowie nun das 49-Euro-„Deutschlandticket“ für den Nahverkehr ist hingegen ein Punkt, den sich der Verkehrsminister auf der Haben-Seite seiner Bilanz zu Recht ans Revers heften kann.

Planungsbeschleunigung

Ein weiteres wichtiges verkehrspolitisches Thema in den letzten zwei Jahren war die Planungsbeschleunigung für Infrastrukturmaßnahmen. Hier ging es darum, die Genehmigungsverfahren substanziell schneller zu machen. Durch das vom Bundestag im Oktober 2023 verabschiedete Genehmigungsbeschleunigungsgesetz soll sich das ändern, und zwar für alle Bauvorhaben, die im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen. Doch welche sind das? Der Ausbau der Bahn-Infrastruktur war zwischen allen Ampel-Partnern unstrittig. Auch die Einbeziehung von maroden Straßen- und Autobahnbrücken, wodurch lange Staus oder Umleitungen entstehen, waren nachvollziehbar. Ob angesichts der gravierenden Klimaproblematik jedoch auch Autobahnaus- und -neubauten zum „überragenden öffentlichen Interesse“ gehören, darüber wurde lange gerungen. Der Verkehrsminister argumentierte, ohne Straßen gäbe es in Deutschland kein Wachstum und keinen Wohlstand. Schließlich setzte sich die FDP hier durch, die Koalition verständigte sich neben den unstrittigen Themen auf eine Liste von 138 Autobahnvorhaben, bei deren Genehmigung nun unter anderem die Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt. Im Sinne der Verkehrswende müsste die Beschleunigung allerdings auch für Radschnellwege und andere bauliche Radwege gelten. Doch was fiel für den Radverkehr ab? Nur der Bau von Radwegen an Bundesstraßen – aber nur dort, weil diese in der Kompetenz des Bundes liegen – soll ebenfalls beschleunigt werden. Tusch!

Standen dem Radverkehr im Jahr 2022 noch 750 Millionen Euro zur Verfügung, so sollen es in diesem Jahr nur noch rund 350 Millionen Euro sein.

Reform des Straßenverkehrsgesetzes

Eine zeitgemäße Reform des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) stand bereits im Koalitionsvertrag. Bisher zielt das Gesetz allein auf die Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs. Klima- und Umweltschutz oder städtebauliche Aspekte spielen keine Rolle. Die Integration dieser Themen ins Gesetz würde den Kommunen mehr Gestaltungsraum vor Ort geben – eigentlich ein klassisches FDP-Anliegen, dass Dinge von denen entschieden werden, die demokratisch legitimiert und unmittelbar betroffen sind: Stichwort Subsidiaritätsprinzip. Nachdem es 2023 endlich einen Regierungsentwurf gab, der von der Fahrradbranche immerhin als „Schritt in die richtige Richtung“ bewertet wurde, scheiterte dieser überraschend im Bundesrat. Also keine Reform, stattdessen gilt das alte Gesetz weiter.

Bis zur Fahrradidylle ist es noch ein weiter Weg. Die Branche und ihre Verbündeten werden kämpfen müssen, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen.

Haushaltsentwicklung

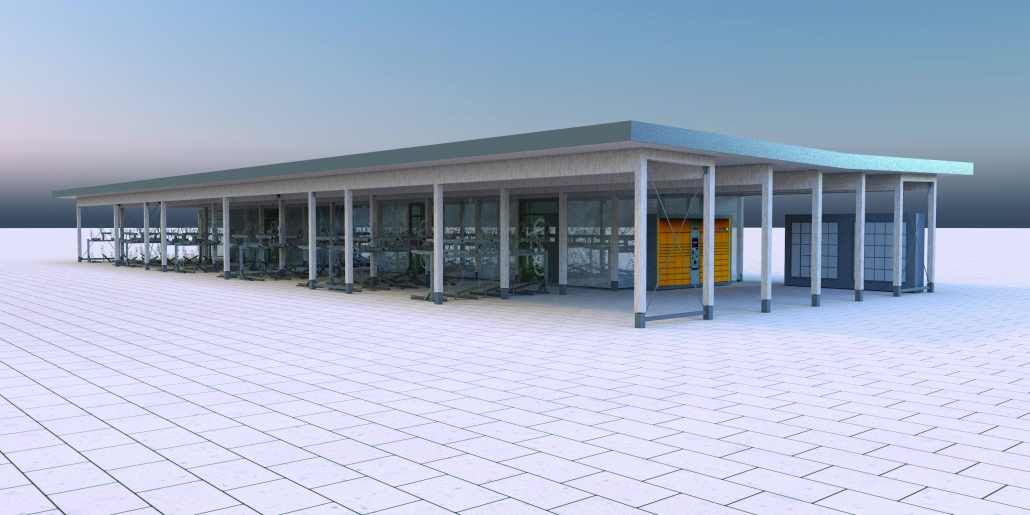

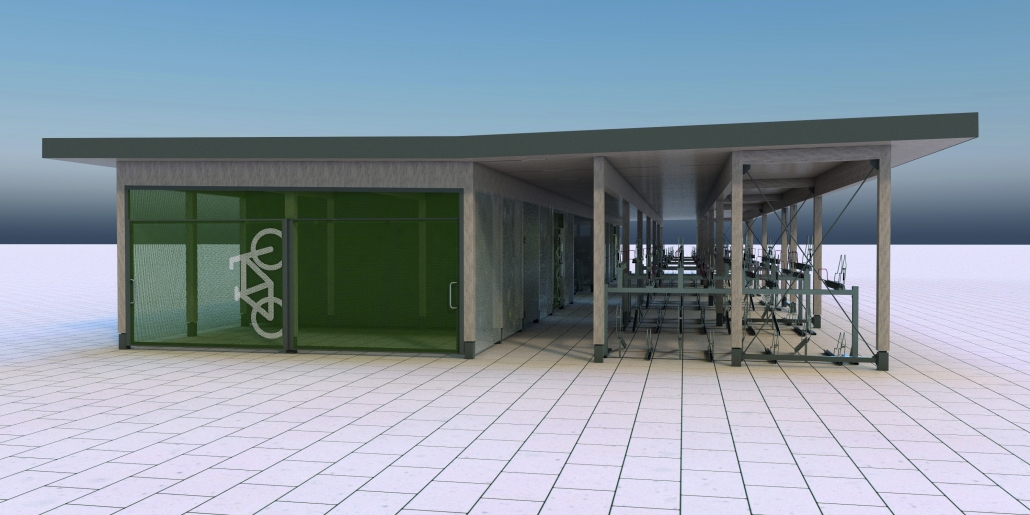

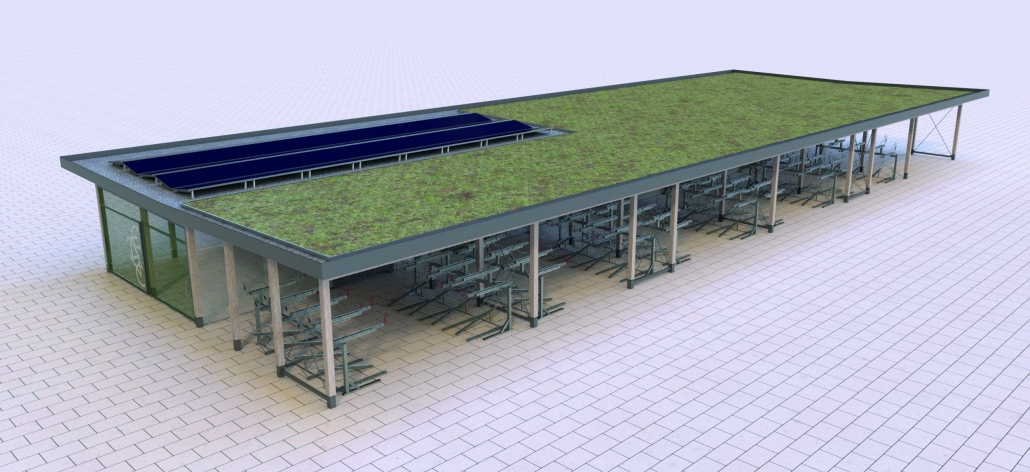

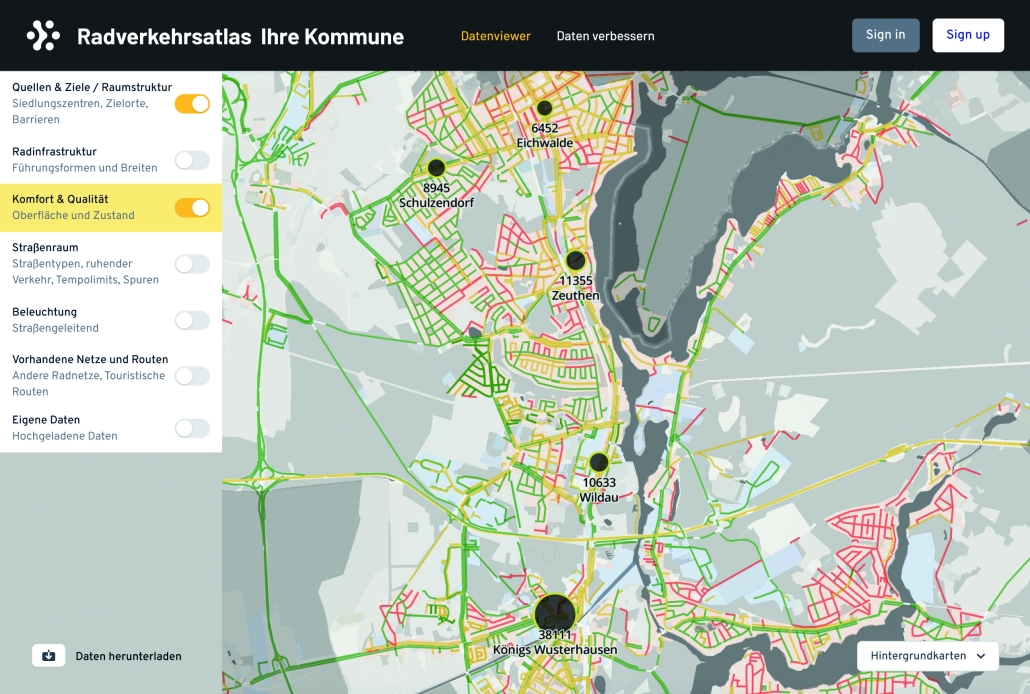

Die Fahrradwirtschaft ist in erheblichem Umfang von der Haushaltskrise des Bundes nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts betroffen. Zunächst wurde im Herbst 2023 durch die Haushaltssperre die gewerbliche E-Lastenrad-Förderung gestoppt, was viele Hersteller von Cargobikes vor massive Probleme stellt. Auch die Bike+Ride-Offensive wurde blockiert. Schließlich beschloss der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am 18.01.24 Kürzungen in Höhe von 44,6 Mio. Euro bei dem so wichtigen kommunalen Radverkehrs-Infrastrukturprogramm „Stadt und Land“. Fast komplett gestrichen wurde das „Fahrradparken an Bahnhöfen“. Weitere Kürzungen gibt es bei Finanzhilfen zur Unterstützung des Radverkehrs in Ländern und Kommunen und bei der Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans. Die Kritik der Fahrradverbände ist deutlich, zumal beim Haushalt 2024 die Mittel für den Autobahnausbau verschont blieben und zugleich die Mittel für Regionalflughäfen erhöht wurden. Der ZIV spricht in einer Stellungnahme von einem „Schreddern beim Radverkehr und der Verkehrswende“ durch die Ampel-Parteien. Standen dem Radverkehr im Jahr 2022 noch 750 Mio. Euro zur Verfügung, so sollen es in diesem Jahr nur noch rund 350 Mio. Euro sein. Dabei hatte die Verkehrsministerkonferenz der Länder 2023 unterstrichen, dass Deutschland eine Bundesförderung für den Radverkehr von rund 1 Mrd. Euro pro Jahr benötigt, um zum „Fahrradland“ zu werden.

Die EU hat ihren Mitgliedsländern im April als Beitrag zum Klimaschutz erstmals die Möglichkeit gegeben, Fahrräder statt mit dem Standard-Umsatzsteuersatz nur noch mit dem ermäßigten Satz zu belegen. Zum Vergleich: Bus, Bahn und sogar Taxi werden nur mit 7 Prozent MwSt. belegt, das Ausleihen oder der Kauf von Fahrrädern mit 19 Prozent. Die Verbände der Fahrradwirtschaft hatten sich für eine Umsatzsteuersenkung stark gemacht, doch das Finanzministerium entschied anders. Staatssekretär Michael Kellner begründete die Absage auf dem Vivavelo-Kongress im September unter anderem mit einer sehr gut florierenden Fahrradwirtschaft.

Fahrradbeauftragte des BMDV weg

Seit dem 1. Oktober 2023 hat das BMDV keine Radverkehrsbeauftragte mehr. Karola Lambeck wurde auf eine andere Stelle befördert, seitdem ist die Funktion unbesetzt. Frau Lambeck hatte das Amt seit 2018 bekleidet und war auch in der Fahrradbranche durchaus geschätzt. Nun sind personelle Wechsel innerhalb eines Ministeriums nichts Ungewöhnliches. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Position bisher nicht neu besetzt wurde und dass es keine Information darüber gibt, wann beziehungsweise ob es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin geben wird oder ob das BMDV diese Funktion künftig für entbehrlich hält. Für Letzteres gäbe es angesichts eines personell und strukturell inzwischen deutlich gestärkten Radverkehrsreferats im BMDV sachlich durchaus Argumente. Doch offiziell gibt es keine Erklärungen.Was sagen die

Fahrradverbände?

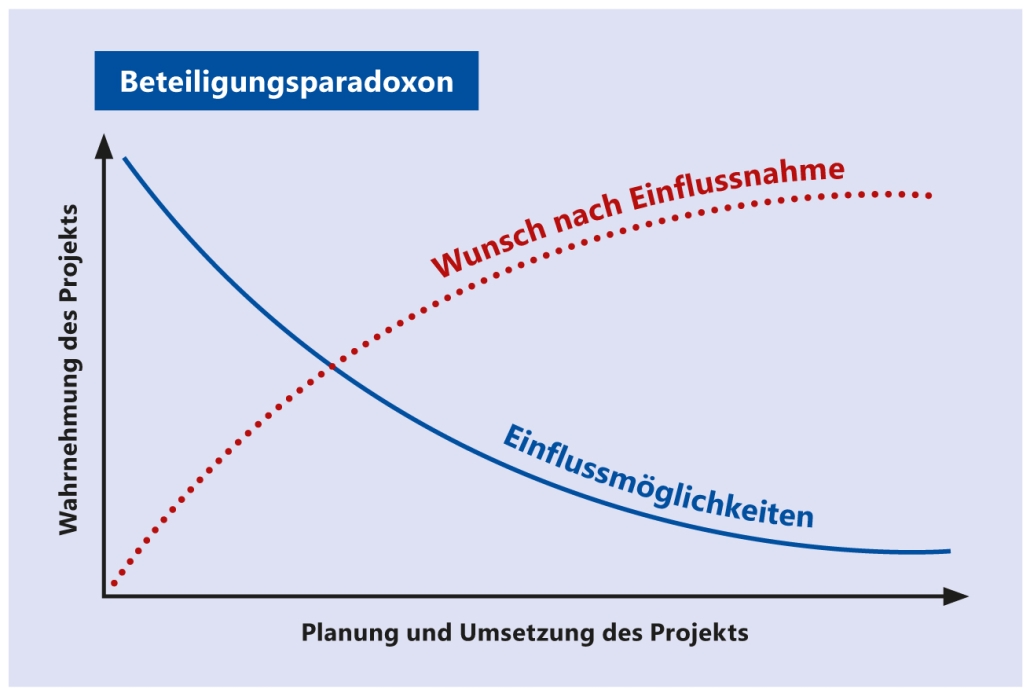

Mit der radverkehrspolitischen Bilanz der Ampel-Regierung ist in der Fahrradwirtschaft kaum jemand zufrieden. Im Gegenteil: Burkhard Stork, Geschäftsführer des ZIV, kritisiert, dass die Bundesregierung die Orientierung in der Verkehrspolitik verloren habe und appelliert, die Verkehrswende nicht bis zur Bundestagswahl 2025 zu verschleppen: „Wir erwarten, dass schnellstmöglich der Vermittlungsausschuss angerufen wird, um die StVG-Reform zum Abschluss zu bringen.“ Auch der Verband Zukunft Fahrrad sowie der ADFC sind von der bisherigen Regierungsarbeit im Hinblick auf die Verkehrswende enttäuscht und appellieren gemeinsam mit anderen Verbänden der Mobilitätsbranche an die Koalition, „in der verbleibenden Amtszeit ihre Verkehrspolitik stärker an ökologischen und sozialen Kriterien auszurichten“. Hinter den Kulissen fallen die Worte deutlich drastischer aus, aber richtigerweise will man mit der Regierung im Gespräch bleiben. Ein zugespitztes Ampel-Bashing würde zwar gerade gut in den Zeitgeist passen, wäre aber letztlich eher kontraproduktiv. Da ist es klug, sich mit scharfen öffentlichen Statements etwas zurückzuhalten.

Kommentar

Volker Wissing – wes Geistes Kind?

Bundesminister prägen als Person maßgeblich ihr Ressort, und das gilt auch für Volker Wissing und den Verkehrsbereich. Nach gut zwei Jahren zeichnet sich ein klares Bild ab: Sein abgewählter Amtsvorgänger Andreas Scheuer hatte recht, als er den Koalitionsvertrag der Ampel mit den Worten kommentierte: „Schön, dass die Ampel meine Politik der letzten Jahre fortsetzt.“ Allerdings mit einem Unterschied: In der zweiten Hälfte von Scheuers Amtszeit wurde vieles für den Radverkehr bewegt und es wurden höhere Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Unter Volker Wissing findet das Gegenteil statt.

Gleich nach seiner Nominierung positionierte sich Wissing massiv als Anwalt der Autofahrer. Das hätte noch taktischer Natur sein können, aber der Minister meint es ernst mit der Überzeugung, dass der Kfz-Verkehr die Grundlage unseres Wohlstands ist. Wie seine Vorgänger ist er zuallererst Autominister, vielleicht mit einer Einschränkung: ÖPNV (Ländersache) und die Bahn scheinen ihm wichtiger zu sein, Stichwort Deutschlandticket. Aber das Fahrrad?

Die Fahrradbranche sah es als positives Signal, dass Volker Wissing höchstpersönlich am 7. April 2022 zum Parlamentarischen Abend während des Vivavelo-Kongresses kam und enthusiastische Worte über das Fahrrad sagte. Aber das war‘s dann auch mit dem Ministerengagement. Zur Eurobike nach Frankfurt kam nur noch sein Staatssekretär. In seiner eigenen, 13-seitigen „Halbzeitbilanz“ nennt das Ministerium den Radverkehr ganz am Ende auf elf Zeilen und zählt als Erfolge die Verstetigung des Förderprogramms „Stadt und Land“ auf, das Erscheinen einer Broschüre mit ergänzenden Fortbildungskursen sowie die Zertifizierung des BMDV als „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ in Gold. Das war‘s.

Die grundlegende Desillusionierung über Volker Wissing begann aber durch seinen respektlosen Umgang mit dem Bundesklimaschutzgesetz. Nachdem 2022 erstmals festgestellt wurde, dass der Verkehrsbereich die Sektorziele gerissen hat, musste das BMDV ein Sofortprogramm erstellen. Der Expertenrat der Bundesregierung hat dies als inhaltlich unzureichend bezeichnet, was Volker Wissing aber nicht weiter störte. 2023 wurde erneut amtlich das Verfehlen der gesetzlichen Ziele festgestellt. Diesmal verweigerte das BMDV sogar ein Sofortprogramm mit dem Argument, man wolle das Klimaschutzgesetz ohnehin ändern, was aber bis heute (Stand Januar 24) nicht rechtswirksam geschehen ist. Ende November 2023 verurteilte das OLG Brandenburg die Bundesregierung dazu, Paragraf 8 des KSG einzuhalten und Sofortprogramme aufzulegen. Die Bundesregierung legte Revision ein, um weiter Zeit zu gewinnen. Ein derartiger Umgang mit dem wichtigen Gut der Zukunftssicherung durch den Klimaschutz und vor allem auch mit unserem Rechtssystem erschüttert ganz grundsätzlich das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die politische Moral der Regierung. Ein schwerwiegender Vorgang, den Volker Wissing, selbst Rechtsanwalt und Angehöriger einer Partei, die sich die Rechtsstaatlichkeit besonders auf die Fahne geschrieben hat, mitzuverantworten hat. Gleichwohl liegt hier auch eine Verantwortung beim Bundeskanzler und dem gesamten Kabinett.

Wes Geistes Kind Volker Wissing ist, zeigte sich auch beim Gerangel um die Reform des auch für den Radverkehr so wichtigen Straßenverkehrsgesetzes (SVG), das die Verkehrswende ein Stück weit hätte erleichtern können. Zunächst verzögerte das BMDV das Angehen des Themas, dann gab es um jede Formulierung zähe Verhandlungen innerhalb der Ampel-Parteien und schließlich, nach dem Scheitern des Gesetzes im Bundesrat, verzichtete der Minister auf die umgehende Anrufung des Vermittlungsausschusses, um doch noch zu einer Einigung zu gelangen. Es wirkt so, als wäre es kein allzu großer Schmerz für Volker Wissing, wenn nun wieder alles beim Alten bliebe.

Albert Herresthal

Bilder: stock.adobe.com – Kirill Gorlov, stock.adobe.com – A. Rochau, stock.adobe.com – Kara

stock.adobe.com – Kirill Gorlov

stock.adobe.com – Kirill Gorlov acatech

acatech

www.haibike.de – pd-f

www.haibike.de – pd-f

Holan

Holan

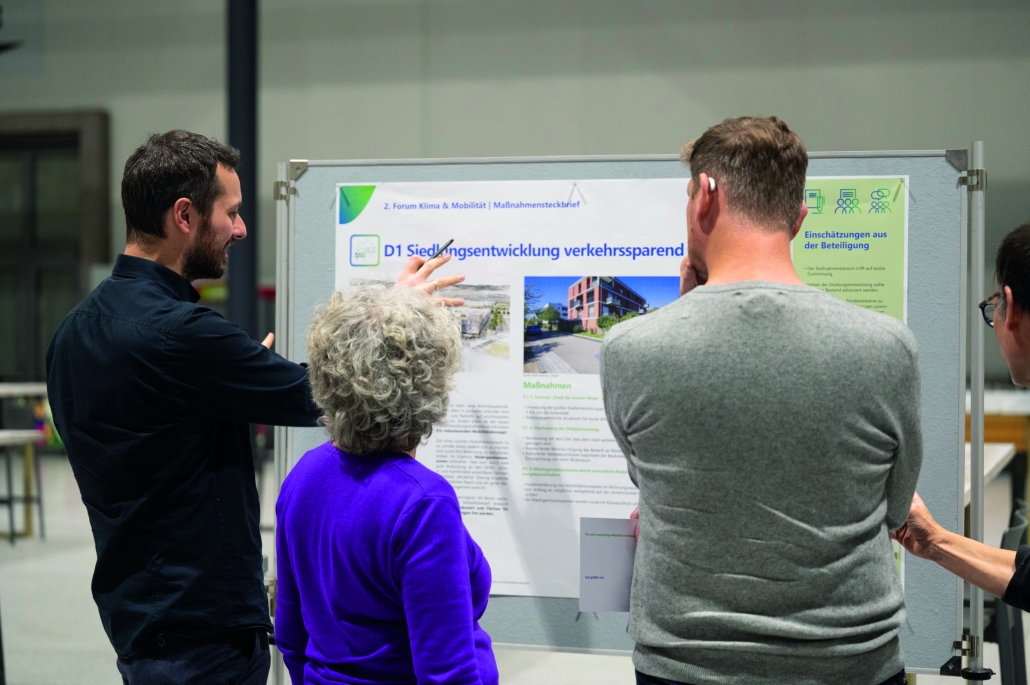

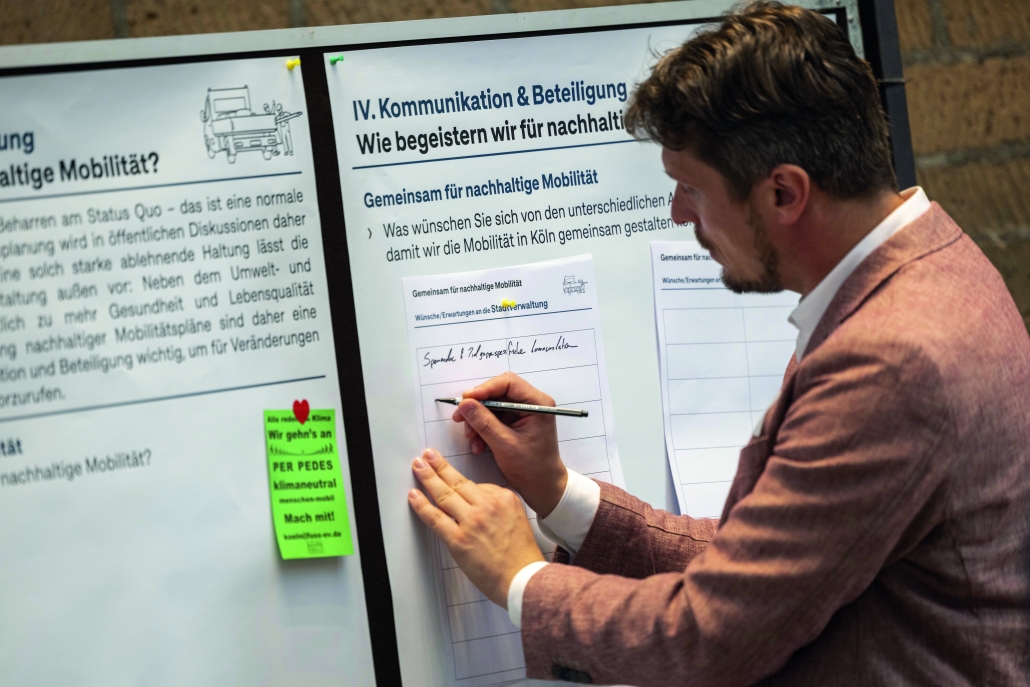

Stadt Köln – Thomas Banneyer

Stadt Köln – Thomas Banneyer

Tim Farin

Tim Farin

Stefan Sagmeister

Stefan Sagmeister

bvm.hamburg

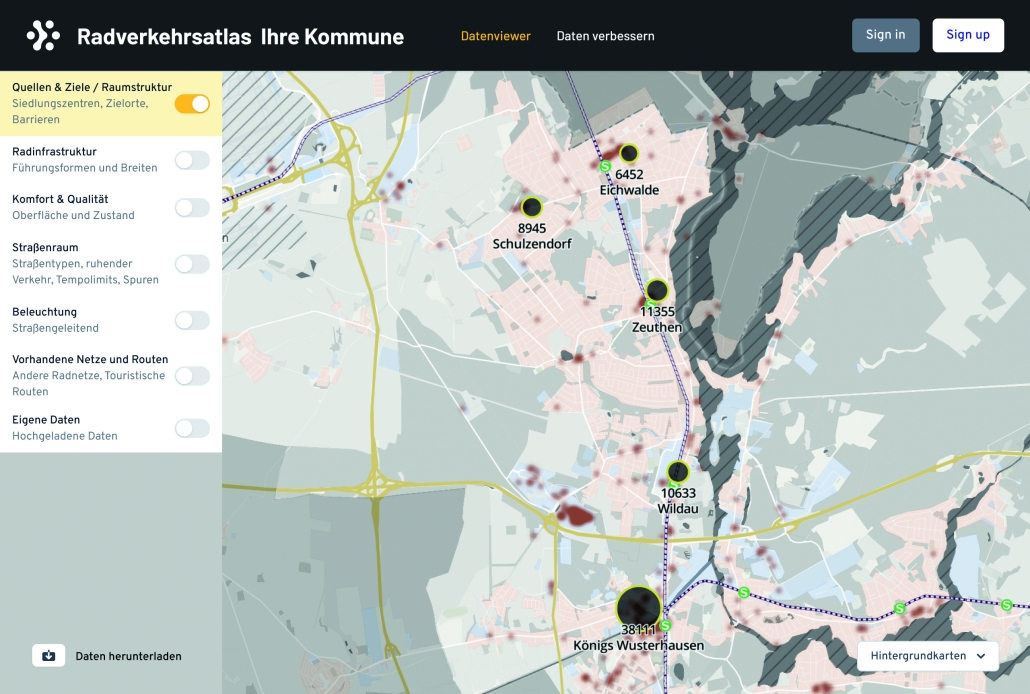

bvm.hamburg Gemeinde Eichwalde

Gemeinde Eichwalde

stock.adobe.com – Tobias Seeliger

stock.adobe.com – Tobias Seeliger