In Deutschland kann man Radverkehr studieren. An sieben Hochschulen und Universitäten landesweit. Die Kurzporträts der Professorinnen und Professoren, die zum Thema Fahrrad lehren und forschen, zeigen, wie vielfältig das Feld ist. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2022, Sept. 2022)

Rad mit Rückenwind – so betitelte das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) seine Studie über Mobilität in Deutschland. Tatsächlich findet sich mittlerweile in 80 Prozent der hiesigen Haushalte (mindestens) ein Fahrrad, pro Tag werden 257 Millionen Wege mit dem Velo zurückgelegt und dem Umweltbundesamt zufolge ließen sich zumindest in der Theorie bis zu 30 Prozent der Autofahrten durch das Rad ersetzen.

Doch in der Praxis erfordert mehr Fahrradverkehr andere Infrastrukturen, anderes Mobilitätsmanagement und eine andere, fahrradfreundlichere Gesetzgebung. Damit das Rad künftig im Verkehr von Anfang an mitgedacht und -geplant wird, hat das BMVI Anfang 2020 sieben Stiftungsprofessuren Radverkehr vergeben, von denen aktuell sechs besetzt sind (die siebte in Karlsruhe interimsmäßig durch Prof. Dr. Joachim Eckart). Seitdem ist Radfahren Studienfach.

Wer sind die Menschen hinter den Professuren, die Studierende zu wichtigen Radverkehrsaspekten ausbilden und interdisziplinär zu nachhaltiger Mobilität forschen sollen? Wo liegen ihre Arbeitsschwerpunkte und was haben sie bisher erreichen können? Ein Überblick.

„Wir sind an einem Punkt in der Geschichte, wo wir es uns nicht mehr erlauben können, 20 oder 30 Jahre zu warten, um auf klimafreundliche Mobilität umzusteigen.“

Prof. Dr. Dennis Knese

Prof. Dr.-Ing. Dennis Knese

Frankfurt University of Applied Sciences

Vorherige Tätigkeiten unter anderem:

Berater für nachhaltige Mobilität bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit; wissenschaftlicher Mitarbeiter für Elektromobilität, Stadt- und Verkehrsplanung an der Frankfurt University

Lehr-/Forschungsschwerpunkte:

In Frankfurt gibt es keinen separa-ten Radverkehrsstudiengang, das Thema wird in verschiedene Studiengänge integriert. Je nach Studiengang behandelt Dennis Knese entsprechend verkehrsplanerische, ökonomische oder logistische Themen. In der Forschung arbeitet er im Research Lab for Urban Transport (ReLUT) und beschäftigt sich mit Mobilitäts- und Logistikthemen, zum Beispiel zu neuen Konzepten für die Straßenraum- und Infrastrukturgestaltung, die Auswirkungen von elektrischen Fahrrädern und Kleinstfahrzeugen sowie Potenzialen und Herausforderungen der Radlogistik.

Ziele in dieser Position:

Wege aufzuzeigen, wie sich das Fahrrad noch stärker als Mainstream-Fortbewegungsmittel und wichtige Säule im Verkehrssystem neben ÖPNV und Fußverkehr etablieren kann. „Wir sind an einem Punkt in der Geschichte, wo wir es uns nicht mehr erlauben können, 20 oder 30 Jahre zu warten, um auf klimafreundliche Mobilität umzusteigen. Die Bevölkerung muss verstehen, dass jeder seinen Beitrag leisten kann, um einerseits die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren und andererseits lebenswertere Städte zu schaffen“, sagt er. Dazu sei eine sachliche Diskussion nötig, die das Fahrrad als gleichberechtigtes Verkehrsmittel in Gesetzgebung, Verkehrspolitik und Planung berücksichtigt, zum Beispiel durch eine veränderte Straßenraumaufteilung, gut ausgebaute Radwegenetze und stärkere Anreizsysteme für nachhaltige Verkehrsangebote.

Persönliche Bedeutung des Fahrrads:

Das Fahrrad gehört seit frühester Kindheit zum Alltag von Dennis Knese. „In meiner Heimatregion, dem Emsland, war es völlig normal, dass wir mit dem Fahrrad zur Schule, zum Sport oder ins Stadtzentrum fahren“, erzählt er. Seit seiner Studienzeit ist er multimodal unterwegs, das heißt, er nutzt das Verkehrsmittel, welches er für den jeweiligen Zweck als am geeignetsten erachtet – zumeist das Fahrrad oder die Öffentlichen. „Ein eigenes Auto brauchen meine Familie und ich in Frankfurt nicht“, ist er überzeugt.

„Mein Ziel ist es, dass jeder Mensch an jedem Wohnort die freie Verkehrsmittelwahl und damit eine echte Alternative zum Auto hat.“

Prof. Dr.-Ing. Martina Lohmeier

Prof. Dr.-Ing. Martina Lohmeier

Hochschule Rhein Main Wiesbaden

Vorherige Tätigkeiten unter anderem:

Studiengang Mobilitätsmanagement und Studiengangsleitung Master Nachhaltige Mobilität, promovierte Bauingenieurin (Raum- und Infrastrukturplanung), Erfahrung als Planungs- und Projektingenieurin in der Verwaltung und im Consultingbereich

Lehr-/Forschungsschwerpunkte:

Martina Lohmeier hat sich bewusst in Wiesbaden beworben, da ihr die Kombination der verschiedenen interdisziplinären fachlichen Ausrichtungen der Kolleginnen und Kollegen im Bereich Mobilitätsmanagement gefiel. Sie möchte die Master- und Bachelorstudiengänge mitgestalten, in der Lehre liegen ihre Schwerpunkte bei der Planung und dem Entwurf von Rad- und Fußverkehrsanlagen, aber auch beim Management, also Betrieb, Erhaltung und Instandsetzung selbiger. In der Forschung haben sich im vergangenen Jahr drei Themenkomplexe stärker entwickelt: Gender-Mainstreaming (das heißt, unterschiedliche Auswirkungen für Männer, Frauen und Divers berücksichtigen), innovative Zustandserfassung und -bewertung von Radverkehrsinfrastruktur sowie die Beschreibung von Anforderungen an die urbane Radverkehrsinfrastruktur zur Förderung von Radlogistikkonzepten.

Ziele in dieser Position:

Motivierte Fachmenschen mit einem frischen, aber auch kritischen Blick auf die Planungspraxis möchte Martina Lohmeier aus- und weiterbilden. Sie sollen in ihren zukünftigen Jobs in der Verwaltung, in Ingenieurbüros, bei Verkehrsträgern, bei Anbietern von Sharingangeboten oder in Firmen, die innovative Lösungen im Verkehrssektor (er-)finden, aktiv zur Verkehrswende beitragen und neue Ansätze selbstbewusst umsetzen. Denn nur dann sei es möglich, die Maximen, nach denen zuerst der motorisierte Verkehr geplant wird und dann erst der Platzbedarf für Fahrräder und Fußgänger, umzudrehen. „Mein Ziel ist es, dass jeder Mensch an jedem Wohnort die freie Verkehrsmittelwahl und damit eine echte Alternative zum Auto hat“, fasst sie zusammen.

Persönliche Bedeutung des Fahrrads:

Vor dem Eintritt ins Berufsleben war das Fahrrad Martina Lohmeiers Hauptfortbewegungsmittel. „Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, es stand einfach immer bereit“, erinnert sie sich. Nachdem es durch einen Umzug eine Weile dann fast aus ihrem Leben verschwunden war, spielt es nun wieder eine große Rolle – natürlich aus beruflichen Gründen und „weil ich jetzt ein Pedelec habe“, wie sie sagt.

„Mich begeistert das Fahrrad mit seiner Einfachheit und gleichzeitigen Perfektion.“

Prof. Dr. Angela Francke

Prof. Dr. Angela Francke

Universität Kassel

Vorherige Tätigkeiten unter anderem:

Promotion an der Professur für Verkehrspsychologie, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Centre for International Postgraduate Studies of Environmental Management (CIPSEM), Professur für Verkehrspsychologie an der TU Dresden

Lehr-/Forschungsschwerpunkt:

Seit zehn Jahren forscht Angela Francke zu nachhaltiger Mobilität. Ganz aktuell bearbeitet sie mit ihren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Fachgebiet verschiedene Forschungsprojekte, unter anderem zum 9-Euro-Ticket, zu Alleinunfällen bei Radfahrenden und deren Ursachen oder zum Einfluss von disruptiven Ereignissen auf eine nachhaltige und resiliente Verkehrsplanung in Städten am Beispiel der Corona-Pandemie, der Klimakrise sowie in Braunkohlefolgeregionen. Ein Schwerpunkt sind zudem internationale Projekte, zum Beispiel zur Förderung von Rad- und Fußverkehr in Ostafkrika.

Ziel in dieser Position:

Die Fahrradnutzung und der Umweltverbund insgesamt haben Angela Franckes Meinung nach viel Potenzial, hier werde mehr Forschung benötigt. Sie möchte mit ihrer Arbeit dazu beitragen, Radverkehr und umweltfreundliche Mobilität weiterzuentwickeln, um von der autozentrierten zur menschenzentrierten Perspektive in der Verkehrs- und Stadtplanung zu kommen. „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, den Radverkehr zu steigern und ihm die Wertigkeit zu geben, die er haben sollte“, sagt sie. Mit Freude sieht sie, dass das Fahrradfahren seit einigen Jahren mehr Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit erfährt, „für eine weitere Steigerung benötigen wir mehr Wissen und gut ausgebildete Fachkräfte“. Eine Ausbildung in Radverkehr und nachhaltiger Mobilität insgesamt ist im neuen Master „Mobilität, Verkehr und Infrastruktur“ an der Uni Kassel möglich.

Angela Francke möchte ein Testfeld für nachhaltige Mobilität aufbauen, um damit über Studien im Feld, im Fahrradsimulator und über Befragungen noch mehr über die Radfahrenden, Nicht-Radfahrenden und ihre Bedürfnisse zu erfahren. Darüber hinaus ist die subjektive Sicherheit für die Radverkehrsförderung ein zentrales Thema ihrer Arbeit. Sie sieht das Thema nachhaltige Mobilität als eine globale Aufgabe und ist international tätig, vor allem in Sub-Sahara-Afrika und Osteuropa.

Persönliche Bedeutung des Fahrrads:

Angela Francke sammelt seit ihrer Jugend historische Fahrradtypenschilder und Fahrräder und interessiert sich für die Technik- und kulturelle Geschichte des Fahrrads in Vergangenheit und Zukunft. „Mich begeistert das Fahrrad mit seiner Einfachheit und gleichzeitigen Perfektion, seit Jahrzehnten quasi unverändert. Ich mag es, dass ich die Umwelt ganz direkt wahrnehmen kann und mit Muskelkraft unterwegs bin“, schwärmt die Professorin, die privat hauptsächlich mit einem sportlichen City-Bike fährt.

Prof. Dr. Jana Kühl

Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Vorherige Tätigkeiten unter anderem:

Referentin Verkehrsplanung/neue Mobilitätsformen NAH.SH GmbH, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der AG Kulturgeographie am Geographischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Raumordnung und Planungstheorie an der Technischen Universität Dortmund, wissenschaftliche Mitarbeiterin Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung Dortmund

Lehr-/Forschungsschwerpunkte:

Jana Kühl beschäftigt sich insbesondere mit gesellschaftlichen Herausforderungen zur Realisierung einer (Rad-)Verkehrswende. Neben verkehrlichen Fragen geht es um die Verknüpfung von Radverkehr mit Stadt- und Regionalentwicklung, Tourismus, Sport sowie Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Gleichzeitig gehört es zum Job, im Rahmen der Lehre zukünftige Fachkräfte verschiedenster Fachdisziplinen für Radverkehrsthemen zu begeistern und

Studierende im Verkehrswesen zu Fachleuten auszubilden, mit deren Expertise Mobilität zukünftig nachhaltiger und vielfältiger wird.

Ziele in dieser Position:

Junge Menschen fachlich zu qualifizieren sowie Radverkehrsbelange in ihrem Tätigkeitsfeld sinnvoll und integriert einzubringen, sieht Jana Kühl als ihre Aufgabe. „Darüber hinaus möchte ich mit meiner Lehr- und Forschungstätigkeit ein Bewusstsein für bestehende Ungleichgewichte in der Verkehrsplanung fördern und gleichzeitig durch Erkenntnisse zur Lösungsfindung sowie zu einem Umdenken und Umsteigen im Verkehr beitragen“, sagt sie, denn ihrer Meinung nach ist „Radfahren vielerorts aufgrund von Defiziten in der Infrastruktur sowie aufgrund fehlender Sensibilität von Autofahrenden immer noch viel zu gefährlich und unattraktiv.“

Persönliche Bedeutung des Fahrrads:

Da sie selbst nicht Auto fährt und sich nicht auf die Öffentlichen verlassen möchte, ist das Fahrrad Jana Kühls „zentrale Mobilitätsgarantie. Es ist flexibel und in der Stadt auch schnell“. Für sie bedeutet Radfahren mobil und aktiv sein, ohne anderen Menschen oder der Natur zu schaden: „Für mich persönlich ist das Radfahren eine interaktive Form der Mobilität.“

Prof. Dr.-Ing. Heather Kaths

Bergische Universität Wuppertal

Vorherige Tätigkeiten unter anderem:

Promotion zur Modellierung des Radverkehrs an der TU München, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Verkehrstechnik der TU München, Forschungsgruppenleitung am Lehrstuhl für Verkehrstechnik der TU München

Lehr-/Forschungsschwerpunkte:

Heather Kaths forscht in puncto Modellierung und Simulation des Radverkehrs sowie zu intelligenten Verkehrssystemen. Zu ihrer Arbeit gehören zudem die Datenerhebung und -analyse im Radverkehr und die Konstruktion eines Fahrradsimulators, in dem sich in virtueller Umgebung die Wirkung verschiedener infrastruktureller Maßnahmen testen lässt.

Ziele in dieser Position:

In ihrer Professur möchte Heather Kath in dem Umfang Wissen über den Radverkehr sammeln, in dem wir es über den Autoverkehr schon lange haben. Es soll entsprechend genutzt werden, um die Architektur des Straßenraums einladender zu gestalten. Sie möchte dem Thema Radverkehr mehr Öffentlichkeit verschaffen. Das heißt: nicht nur möglichst viele Studierende erreichen, sondern auch mit Verkehrspsychologen, Städteplanern und Menschen aus dem Bauingenieurswesen an einer fahrradfreundlichen Zukunftsversion arbeiten und Strukturen schaffen, die genutzt werden können.

Persönliche Bedeutung des Fahrrads:

In München erledigte Heather Kaths 99 Prozent der Wege mit dem Fahrrad. „Wuppertal ist aber recht bergig und es gibt wenig Platz für den Radverkehr, da ist es nicht mehr so einfach mit dem Rad, gerade mit Kinderanhänger“, gesteht die Ingenieurin, die früher auch viel Rennrad gefahren ist, aber: „Wir haben jetzt Longtail-E-Bikes bestellt, auf denen die Kinder hinten Platz haben.“

„Radverkehrsplanung umfasst nicht nur das Bauen von Radwegen.“

Prof. Dr. Christian Rudolph

Prof. Dr.-Ing. Christian Rudolph

TH Wildau

Vorherige Tätigkeiten unter anderem:

Leiter der Forschungsgruppe Last Mile Logistik und Güterverkehr am Institut für Verkehrsforschung beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Lehr-/Forschungsschwerpunkte:

Die künftigen Radverkehrsplanerinnen und -planer erlernen unter anderem den sicheren Umgang mit Verkehrsdaten und Digitalisierungstrends. Beleuchtet werden außerdem Technologien zur Verknüpfung vom Radverkehr mit anderen Verkehrsmitteln genauso wie betriebswirtschaftliche Belange, zum Beispiel für den Betrieb von Bike-Sharing-Systemen. Dazu befähigt der Studiengang die Studierenden, Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu interpretieren und richtig anzuwenden. Christian Rudolph erforscht darüber hinaus, wie die Radverkehrsförderung noch besser klappen kann, auch wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis aufgrund der geringen Siedlungsdichte gering ist.

Ziele in dieser Position:

„Radverkehrsplanung umfasst nicht nur das Bauen von Radwegen. Ich würde mir wünschen, dass der Radverkehr die gleiche Akzeptanz wie in unseren Nachbarländern Dänemark und den Niederlanden erfährt“, sagt Rudolph, der in den vergangenen Jahren bereits einen Willen zum Wandel, aber auch einen Mangel an Fachkräften in Städten und Gemeinden erkannt hat.

Persönliche Bedeutung des Fahrrads:

Christian Rudolph nutzt das Fahrrad quasi jeden Tag für den Einkauf und für die Kinderlogistik. „Es ist einfach das schnellste Fortbewegungsmittel auf Wegen bis ca. sechs Kilometern“, sagt er. Auch in der Freizeit und im Urlaub ist er gern mit dem Fahrrad unterwegs, denn: „Es macht einfach Spaß und man bekommt seine Umwelt direkt mit – Bewegung inklusive.“

Bilder: stock.adobe.com – luckybusiness, Friederike Mannig, FG Mobilitätsmanagement, Markus Weinberg, Andre Hutzenlaub, Christian Rudolph

stock.adobe.com – luckybusiness

stock.adobe.com – luckybusiness stock.adobe.com – Kara

stock.adobe.com – Kara

Clear Channel

Clear Channel

Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Düsseldorf

Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Düsseldorf

Ducati

Ducati

stock.adobe.com – monika pinter/EyeEm

stock.adobe.com – monika pinter/EyeEm

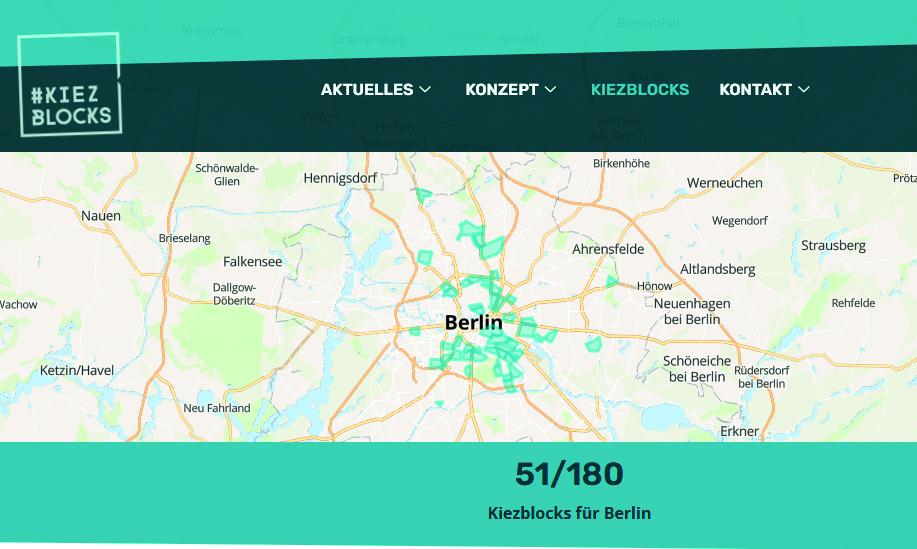

Vineta-Kiezblock

Vineta-Kiezblock

BMW Group

BMW Group

Georg Bleicher

Georg Bleicher