Das Thema Mobilitätswende wird unabhängig von Parteien und Koalitionen wohl auch nach der Bundestagswahl im Fokus stehen. Eine Lösung vom Paradigma der allmählichen Veränderungen und eine fundamentale Transformation fordern dabei nicht nur Parteien und Verbände, sondern auch die EU-Kommission. Es gibt künftig also viel zu tun und zu entscheiden. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2021, September 2021)

Zu sagen, es bewege sich nichts in Deutschland in Richtung Mobilitätswende, würde den vielfältigen Bemühungen auf allen Ebenen sowie den in weiten Teilen veränderten Wünschen der Bürgerinnen und Bürger sicher nicht gerecht. Andererseits lässt sich anhand vieler Beispiele festmachen, wie hoch die Beharrungskräfte hierzulande sind, vor allem bei politischen Entscheidungsträgern. Wenn man die Online-Konferenzen und Diskussionen verfolgte, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass trotz aller Bekenntnisse zu Veränderungen vor allem das Festhalten am Status quo Priorität hat. Egal, ob bei der Vorstellung des „Nationalen Radverkehrsplans – NRVP 3.0“, dem „3. Deutschen Fußverkehrskongress“ oder Kongressen und Diskussionsrunden zur Zukunftsmobilität in der Stadt oder auf dem Land – man kann zum Schluss kommen, dass es grundsätzlich nicht an Erkenntnissen mangelt, aber am Willen, diese konkret umzusetzen. Expert*innen und Verbände weisen immer wieder auf die Diskrepanz zwischen Wissen und Tun und das Fehlen konkreter Ziele und Planungen hin. Dabei scheint es fast egal, um welche Themen es im Einzelnen geht: mehr Gestaltungsfreiheit für die Kommunen, zum Beispiel beim Thema Tempo 30, wirksame Maßnahmen für deutlich weniger Tote und Verletzte, Geschwindigkeitsreduzierungen auf Autobahnen und Landstraßen oder das Ziel 25 Prozent Fahrradanteil in Nordrhein-Westfalen. Selbst der Vorschlag, private Lastenräder zu fördern, gerät schnell zum Politikum. Die Rahmenbedingungen könnten mit Blick auf die vielfältigen, längst erkannten Probleme, allen voran notwendige Klimaschutzmaßnahmen, sicher deutlich besser sein.

Notwendig: eine fundamentale Transformation

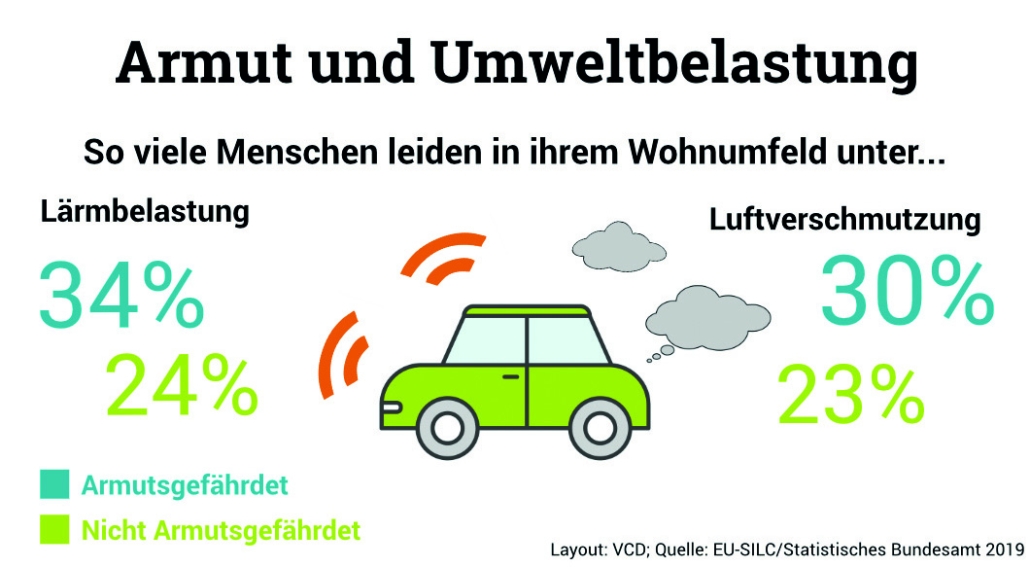

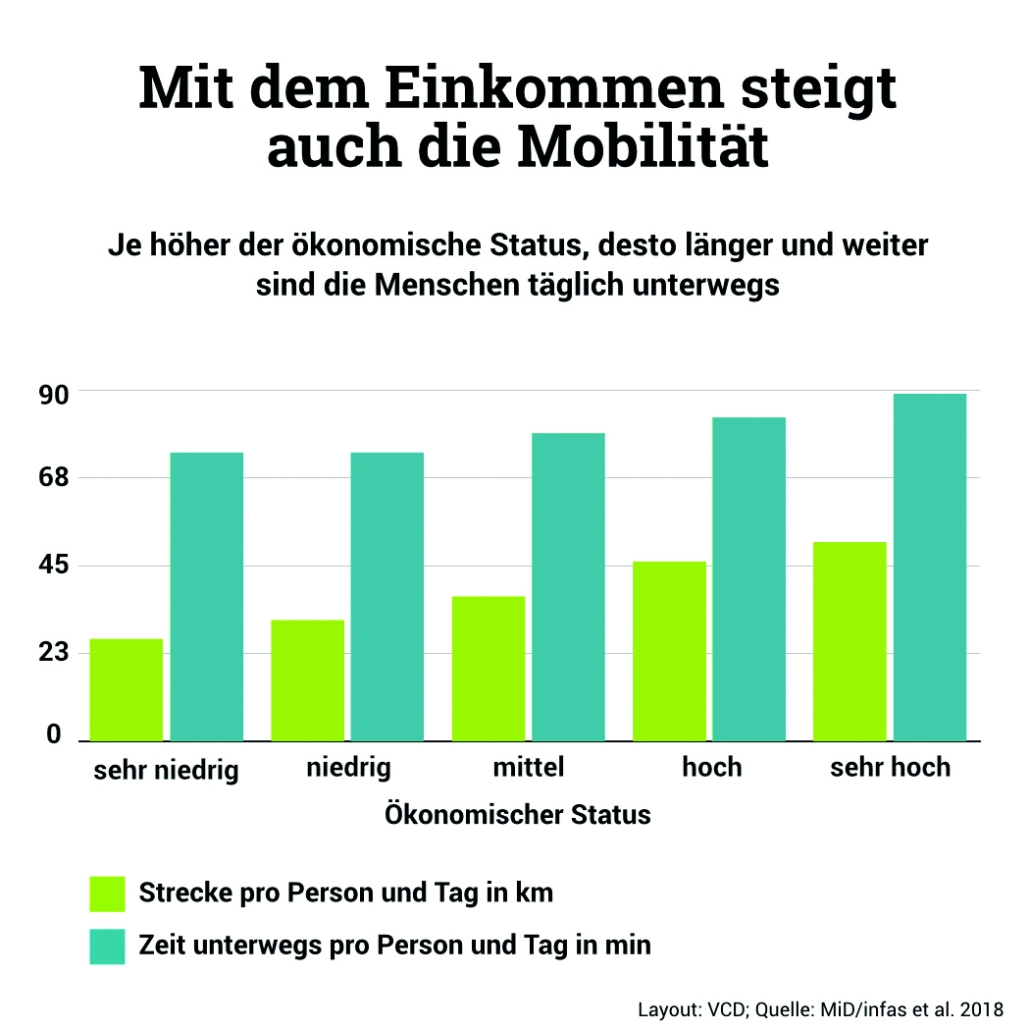

Ein alles andere als positives Fazit zieht auch die Agora Verkehrswende, die zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die vorliegenden Daten im Verkehr gründlich analysiert hat. „Der immer noch wachsende motorisierte Verkehr auf Deutschlands Straßen führt zu erheblichen Nachteilen in anderen Bereichen“, heißt es hier. „Er beeinträchtigt zum Beispiel die Lebensqualität großer Bevölkerungsgruppen und rückt die Ziele der Verkehrswende in weite Ferne. Jenseits der hoch aggregierten Daten offenbart die präzise Betrachtung von Einzelindikatoren zwar auch positive Entwicklungen. Sie werden aber, noch, durch das schiere Mengenwachstum überlagert.“

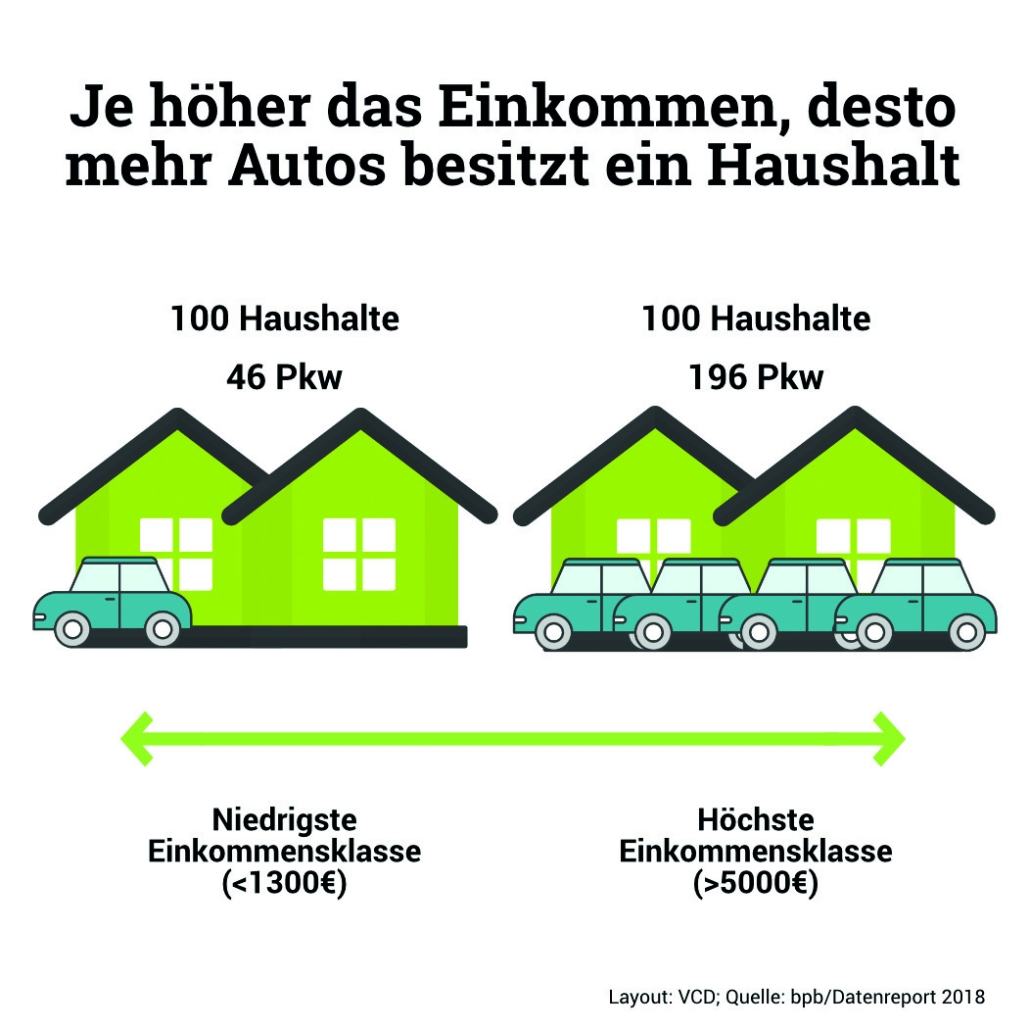

Dazu der ergänzt der Verkehrsclub Deutschland VCD, dass die Entwicklung des Verkehrsgeschehens in Deutschland nicht nur in deutlichem Kontrast zu artikulierten Wünschen der Bevölkerung stehe, sondern auch zu politischen Ambitionen, die seit mindestens 20 Jahren in diversen Koalitionsverträgen verabredet worden seien. Ein grundlegender Hemmschuh seien die weiterhin bestehenden rechtlichen Regelwerke, die aus den 1930er-Jahren stammten und mit der Absicht geschaffen wurden, die Massenmotorisierung herbeizuführen. Ein anderer Systemfehler sei, dass eine in diversen Koalitionsvereinbarungen avisierte „integrierte Verkehrspolitik“ nach wie vor fehle. Selbst die OECD hat das jüngst in ihrem „Wirtschaftsbericht Deutschland 2018“ bemängelt: „Im Verkehrssektor fehlt es an einer übergeordneten Politikstrategie.“

Verändert sich etwas mit den anstehenden Bundestagswahlen in Deutschland? Die Umfragen sprechen bislang dafür. Vielfach unterschätzt und wenig in der Öffentlichkeit diskutiert wird aber ein ganz anderer Faktor, dessen Einfluss mindestens genauso groß dürfte: der sogenannte Green Deal, der von den 27 EU-Mitgliedsstaaten beschlossenen wurde und sukzessive mit Leben gefüllt wird. Was in der politischen Diskussion hierzulande oft untergeht, ist, dass es dabei um nicht weniger geht als die Umgestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft in den EU-Ländern, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Ganz oben auf der Liste der konzeptuellen Grundlagen für diesen Wandel steht der Bereich Verkehr, mit klaren Ansagen und Vorgaben an die Politik der Mitgliedsstaaten. „Grundsätzlich müssen wir uns vom bisherigen Paradigma der allmählichen Veränderungen lösen – denn wir brauchen eine fundamentale Transformation“, heißt es in einer im Dezember 2020 veröffentlichten Mitteilung der EU-Kommission mit dem Titel „Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs bringen“.

„Der europäische Grüne Deal fordert uns auf, die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen um 90 % zu verringern.“

EU-Kommission

Verkehr auf Zukunftskurs bringen

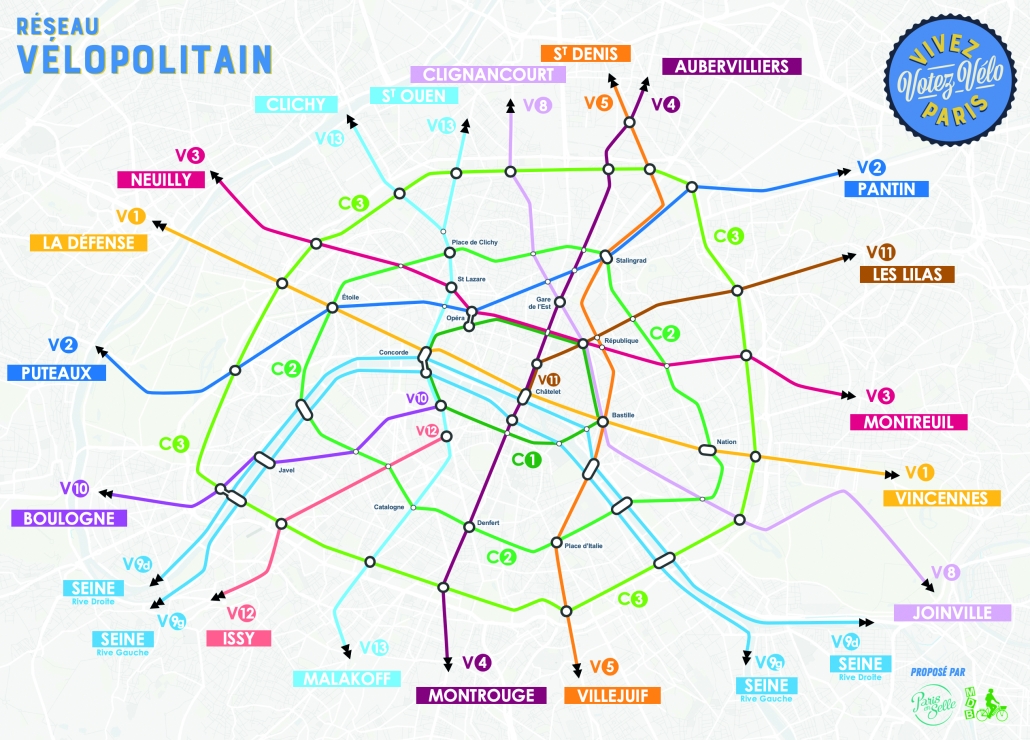

Wenn man sich anschaut, was andere EU-Länder und Städte in den letzten Monaten und Jahren beschlossen, geplant und in Teilen umgesetzt haben, dann verfestigt sich der Eindruck, dass Deutschland bei den beschlossenen Zielen im Verkehrssektor im europäischen Vergleich mittlerweile um einiges hinterherhängt. Dazu braucht man längst nicht mehr nur auf die Niederlande oder die skandinavischen Länder zu schauen, es lohnt sich auch ein Blick nach Spanien, wo vor Kurzem landesweit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Ortschaften eingeführt wurde, oder nach Frankreich, wo die Mobilitätswende nicht nur in Paris mit vielen Akteuren sowie der Zustimmung der Bevölkerung und der großen Parteien in großen Schritten vorangetrieben wird.

Die EU geht im Rahmen des Green Deals sogar davon aus, dass Mobilität „neu erfunden“ werden muss. Angesichts des hohen Anteils des Verkehrssektors am gesamten europäischen Treibhausgasausstoß könne das EU-Ziel einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent bis 2030 und der Klimaneutralität bis 2050 nur erreicht werden, wenn sofort ehrgeizigere Maßnahmen ergriffen werden. Zugleich lägen darin große Chancen für mehr Lebensqualität und als Impuls für die europäische Industrie, auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette zu modernisieren, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, neue Waren und Dienstleistungen zu entwickeln, wettbewerbsfähiger zu werden und eine weltweite Spitzenposition einzunehmen.

Jetzt Maßnahmen umsetzen

Um die Ziele zu erreichen, müssten erstens alle Verkehrsträger nachhaltiger gemacht, zweitens nachhaltige Alternativen in einem multimodalen Verkehrssystem allgemein verfügbar sein und drittens die richtigen Anreize geschaffen werden, um den Wandel zu beschleunigen, so die EU-Kommission. Nötig seien unter anderem die Verlagerung auf nachhaltige Verkehrsträger sowie die Internalisierung externer Kosten. Wie soll das gehen? Detaillierte Pläne, wie die Ziele in Deutschland auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene umgesetzt werden können, welcher rechtliche Rahmen benötigt wird und wie die Infrastruktur aussehen muss, gibt es inzwischen.

Die Expert*innen, Vereinigungen und Verbände aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Transformation, Verkehr, Fahrrad, Umwelt und seit Kurzem auch Mikromobilität bringen sich aktiv mit ihrem Know-how ein. In Nordrhein-Westfalen fordert beispielsweise ein breites Bündnis aus Radkomm, ADFC, Fuß e.V., NABU und VCD deutliche Verbesserungen beim geplanten Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz. Hauptkritikpunkte: Die Forderung, den Anteil des Radverkehrs von heute etwa 8 auf 25 Prozent zu steigern, bleibe bislang ohne Zieljahr. Insgesamt fehle es an Konsequenz, Verbindlichkeit, konkreten Aktionsplänen und messbaren Zwischenzielen. Auf Bundesebene fordert der Verkehrsclub Deutschland (VCD) zusammen mit Umweltverbänden ein Bundesmobilitätsgesetz, das einen modernen rechtlicher Rahmen bieten und eine integrierte Verkehrsplanung und -finanzierung vorschreiben soll. Die Verbände der Fahrradwirtschaft und der ADFC fordern gemeinsam unter anderem konkrete Zielsetzungen und Maßnahmen, um den Radverkehrsanteil bis 2025 auf 20 Prozent und bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen, ein neues Straßenverkehrsgesetz und die Reform der StVO und der Regelwerke, mehr Handlungsspielräume für Kommunen und mehr Planungssicherheit bei der Finanzierung. Konkrete Vorschläge zur Änderung des Rechtsrahmens hat der ADFC bereits 2019 unter dem Titel „Das Gute-Straßen-für-alle-Gesetz“ vorgelegt. Was auch immer die Bundestagswahl bringt, das Thema Verkehr wird ganz sicher weiter im Fokus stehen, und auf den nächsten Minister/die nächste Ministerin kommt viel Arbeit zu. Positiv ist sicher, dass inzwischen eine ganze Palette an neuen technischen Möglichkeiten zur Verfügung steht, die Menschen zunehmend bereit sind für Veränderungen und die Länder, Städte und Kommunen viel voneinander lernen können.

Was war gut, was kommt?

Prominente Stimmen, gesammelt von „Agora Verkehrswende“

Was war für Sie der wichtigste Fortschritt für die Verkehrswende in den vergangenen fünf Jahren?

„Ein Fortschritt der Verkehrswende ist sicherlich, dass die Wahl der Mobilität bewusster geworden ist und Verkehrsangebote übergreifend genutzt und kombiniert werden: ob Fahrrad, Zug, ÖPNV, Roller oder das Auto; ob geliehen, geteilt oder das eigene.“

Dörte Schramm,

Abteilungsleiterin Regierungs- und Politikbeziehungen, Robert Bosch GmbH

„Die Notwendigkeit einer Verkehrswende wird nicht mehr bestritten. Wir sind mittendrin.“

Dr. Thomas Steg,

Leiter Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit, Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG

„Die stärksten Impulse für die Verkehrswende kamen von neuen Playern in der Automobilindustrie und der Sharing Economy. Sie rufen nicht nach Subventionen und politischer Flankierung. Sie fordern Freiräume.“

Dr. Bernhard Rohleder,

Hauptgeschäftsführer Bitkom e.V.

„Der Fortschritt bei E-Autos und E-Fahrrädern ist beachtlich. Das E-Auto muss Benziner und Diesel schnell ersetzen, das E-Fahrrad viele Zweitwagen, und es kann das Pendeln zur Arbeit revolutionieren.“

Dietmar Oeliger,

Programme Director Transport, European Climate Foundation (ECF)

Auf welchen Fortschritt für die Verkehrswende hoffen Sie in den kommenden fünf Jahren?

„Wir wollen den Verkehr in den Städten effizienter, klimaschonender und sicherer machen. Dafür brauchen wir vor Ort noch mehr Entscheidungsspielräume, um Neues unter Realbedingungen zu erproben.“

Burkhard Jung,

Präsident, Deutscher Städtetag; Oberbürgermeister, Stadt Leipzig

„Wir müssen weg von symbolpolitischen Maßnahmen aus dem Werkzeugkasten der Vergangenheit und Mobilität ganzheitlich denken, klar an Ergebniszielen von Nachhaltigkeit orientiert. Dabei sind neue, digitale Optionen der Schlüssel.“

Dr. Thomas Becker,

Unternehmensstrategie, Leiter Nachhaltigkeit, Mobilität, BMW Group

„Sichere Radinfrastruktur, viele Radschnellwege, den Deutschlandtakt bei der Bahn und noch bessere Batterien für die E-Mobilität.“

Dietmar Oeliger,

Programme Director Transport, European Climate Foundation (ECF)

„Alle zusammen müssen aus dem Fordern oder Ankündigen ins Umsetzen kommen. Es fehlt die Zeit, auf neue Technologien zu warten; Klimaschutz und Soziales müssen gemeinsam gedacht und angegangen werden.“

Jens Hilgenberg,

Leitung Verkehrspolitik, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)

Bilder: VCD – Jörg Farys

VCD, Jörg Farys

VCD, Jörg Farys Tricargo

Tricargo

stock.adobe.com - j-mel

stock.adobe.com - j-mel

SmartCity Loop

SmartCity Loop

stock.adobe.co - Kara

stock.adobe.co - Kara

VELOBerlin, Sebastian Doerken

VELOBerlin, Sebastian Doerken

DB Station&Service AG / Bike+Ride / Philipp Boehme

DB Station&Service AG / Bike+Ride / Philipp Boehme

Visualisierung: PCA-Stream

Visualisierung: PCA-Stream