Der Wandel vom Austragungsort der Automesse IAA zum Eurobike-Standort ist ein passendes Sinnbild für die Verkehrswende in Frankfurt. Diese steht spätestens seit dem Stadtratsbeschluss zur Fahrradstadt auf der Tagesordnung. Erste Erfolge sind bereits sichtbar, der Pendlerstadt steht aber noch ein langer Weg bevor. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 03/2022, Sept. 2022)

Der Radentscheid sammelte 2018 40.000 Unterschriften. Er wurde zwar formell abgelehnt, einen Stadtverordnetenbeschluss zur Fahrradstadt Frankfurt gab es trotzdem.

Dass gesellschaftliche Rückendeckung für die Verkehrswende in Frankfurt besteht, bewiesen die Bewohner*innen im August 2018, als der Stadt ein 40.000-fach unterschriebener Radentscheid übergeben wurde. Mitte des darauffolgenden Jahres wurde er zwar abgelehnt, weil nötige gesetzliche Voraussetzungen für ein Bürgerbegehren laut dem Liegenschaftsdezernenten nicht erfüllt worden seien, die Stadt begann aber, in acht Sitzungen mit der Interessensgemeinschaft Radentscheid zu verhandeln. Zwei Monate später wurden die wesentlichen Forderungen des Radentscheids in den Maßnahmenkatalog Fahrradstadt Frankfurt am Main übernommen und um weitere Schritte ergänzt. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte diesem Ende 2019 zu. Seitdem ist in Frankfurt einiges in Bewegung geraten.

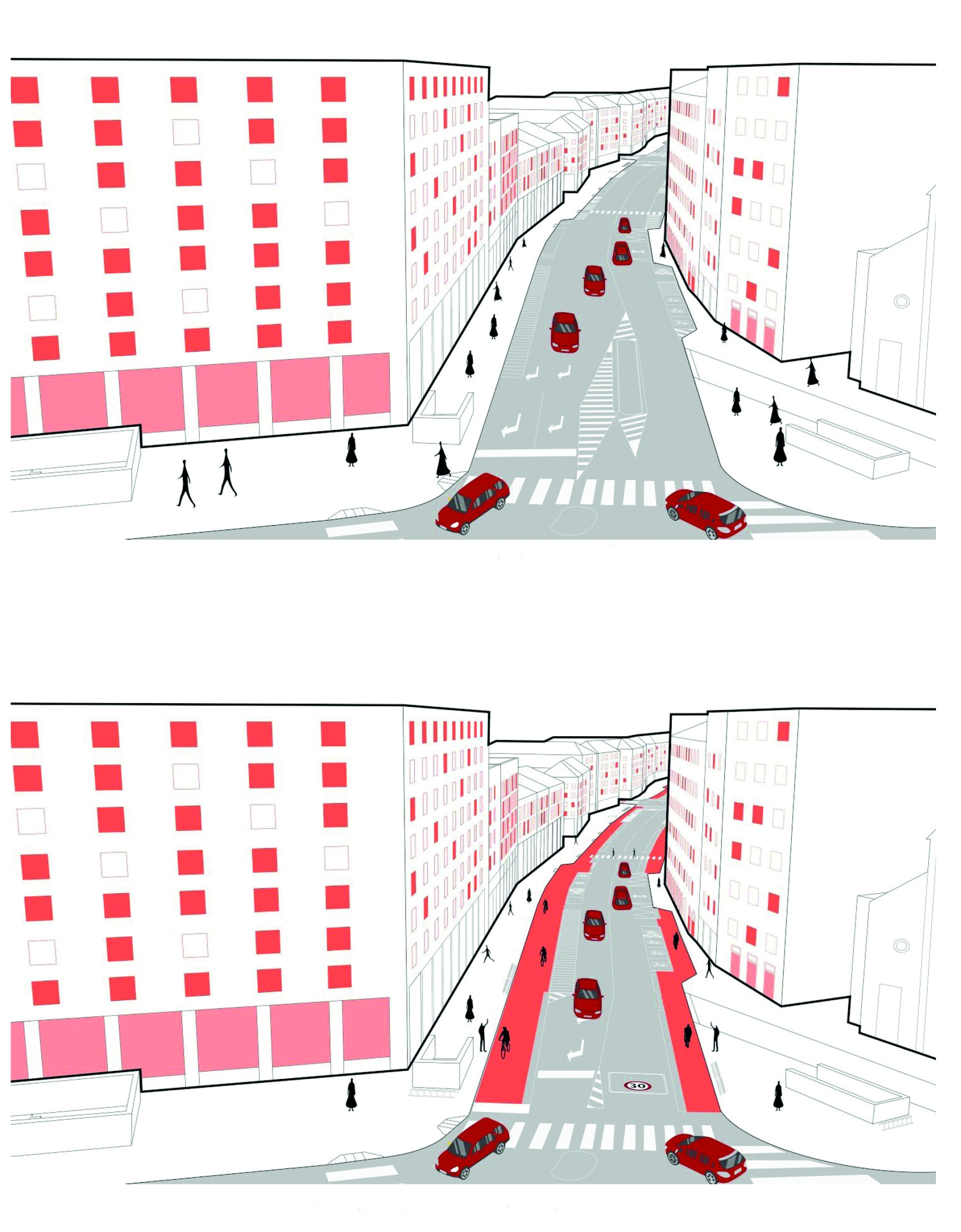

Das Maßnahmenpaket fokussiert zunächst Hauptverkehrsstraßen, auf denen noch keine Radwege existieren. Dort werden teilweise auch Fahrspuren für Autos entnommen und umgewidmet. So zum Beispiel bei der Friedberger Landstraße, wo den Radfahrenden nun größtenteils 2,30 Meter breite, rot markierte Fahrradspuren zur Verfügung stehen. Auch anderenorts wurde ummarkiert, auch wenn die Wunschbreite gerade noch nicht erreicht wird. „Dieser breite, rote Radfahrstreifen, der ist symbolisch für die neuen Aktivitäten hier in Frankfurt. Wenn die rot eingefärbt sind, ist die Infrastruktur deutlich besser wahrnehmbar, wir haben auch nicht so viele Falschparker, die sich daraufstellen“, so Stefan Lüdecke. Er ist Referent des Dezernenten für Mobilität und Leiter der Stabsstelle Radverkehr. Wo möglich, wird auch mit Protektionselementen gearbeitet, wenn es keine seitlichen Parkplätze oder Ausfahrten gibt. Im August 2021 gab die Stadt bekannt, dass seit dem Fahrradstadt-Beschluss 28 Kilometer Radwege rot markiert wurden, 6,1 Kilometer neue Radwege an Hauptstraßen und fast 6000 neue Fahrradstellplätze entstanden. „Wenn eine Straße komplett grunderneuert werden muss, dann ist das Ziel, dass wir tatsächlich auch bauliche Radwege schaffen von mindestens 2,30 Metern Breite und vom MIV baulich getrennt“, verspricht Lüdecke.

Nebenstraßen werden fahrradfreundlich

Beschlossen wurde auch der Umbau von elf Straßenzügen zu sogenannten fahrradfreundlichen Nebenstraßen. Die Macherinnen des Radentscheides haben hierfür das Konzept Frankfurter Fahrradstraße entwickelt, das zügiges, konfliktfreies und sicheres Fahren ermöglichen soll. Die erste fahrradfreundliche Nebenstraße, der Oeder Weg, ist bereits erkennbar umgebaut und mit Autobarrieren als Modalfilter ausgestattet worden. Der Oeder Weg ist jetzt eine Fahrradstraße und hat neue Fahrradbügel und rot markierte Kreuzungsbereiche bekommen. Auch Abstellanlagen für E-Scooter sind Teil des Konzepts. Folgen sollen circa 40 große Pflanzenbeete, außerdem Sitzmobiliar und sogenannte Parklets, modulare Elemente aus Holz, die aus Parkplätzen Aufenthaltsraum machen. „Wir haben natürlich auch an die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum gedacht. Wir haben viele Parkbuchten rausgenommen, dort, wo sich Cafés und Restaurants befinden, die Interesse hatten, ihre Außengastronomie dort aufzustellen“, betont Stefan Lüdecke. Begleitet werden die Veränderungsprozesse von einem Forschungsprojekt der Radverkehrsprofessur, die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur an der Frankfurt University of Applied Sciences fördert. Diese hat Prof. Dr.-Ing. Dennis Knese seit Beginn des letzten Jahres inne. Bei den Nebenstraßen untersuchen die Forschenden, wie sie wirken und wahrgenommen werden. In Zukunft sollen die Forscherinnen dazu die Situation vor der Umgestaltung dokumentieren, um nach den Umbauten Vergleiche ziehen zu können. Dafür sprechen sie auch mit Gewerbetreibenden vor Ort, die vielfach Umsatzeinbußen durch den fernbleibenden Kfz-Verkehr befürchten – trotz gegenläufiger wissenschaftlicher Erkenntnisse aus anderen Orten. Die Stadt unterstützt die Untersuchungen mit Verkehrszählungen, sodass Verkehrsverlagerungen quantifiziert werden. Die Begleitforschung ist auch deshalb notwendig, weil die Maßnahmen zunächst reversibel sein werden, sodass sie wieder zurückgebaut werden können, falls die gewünschten Effekte ausbleiben sollten.

Innenstadt im Mittelpunkt

In der »Fahrradstadt Frankfurt« pa-trouilliert seit 2019 eine zehnköpfige Fahrradstaffel der städtischen Verkehrspolizei, die etwa das Falschparken auf Fahrradwegen kontrolliert. Susanne Neumann, Vorständin des ADFC-Kreisverbands Frankfurt kritisiert deren Fokus auf die Innenstadt. Verschiedene Parteien hätten mehrfach darum gebeten, die Staffel auch in den Außenbezirken einzusetzen. Dieses Ersuchen habe der Verkehrsdezernent abgelehnt, laut Neumann dadurch begründet, dass es den Erfolg in der Innenstadt gefährde.

Der Fokus auf die Innenstadt sei symptomatisch für die Verkehrswende in Frankfurt. Hiervon sei auch das Nahverkehrsangebot betroffen. Neumann wartet auf Verkehrskonzepte für westliche und südliche Stadtteile, die Anfang letzten Jahres in Auftrag gegeben wurden. Sie sollten Ende 2021 vorliegen. „Was da jetzt rausgekommen ist, weiß ich immer noch nicht“, stellt sie ernüchtert fest. Im September soll das Radverkehrskonzept für Frankfurt West zunächst dem Ortsbeirat vorgestellt werden.

Dass in jüngster Zeit dann doch einiges für den Radverkehr getan wurde, bestätigte 2020 der ADFC-Fahrradklimatest. Zumindest im Vergleich zu anderen Städten der gleichen Größe lag die Benotung zu dieser Aussage mit der Schulnote 2,9 knapp eine Note über dem Durchschnitt. Auch die Möglichkeiten zur Fahrradmitnahme im Nahverkehr wurden deutlich besser beurteilt als im Mittel. Insgesamt liegt Frankfurt mit der Note 3,7 unter den Städten mit mehr als einer halben Million Einwohner auf Platz drei.

„Das Fahrrad geht als großer Gewinner aus der Pandemie heraus“

Prof. Dr.-Ing. Dennis Knese,Frankfurt University of Applied Sciences

Universitätsprofessor Dr.-Ing. Dennis Knese (oben) und Susanne Neumann vom ADFC (unten) setzen sich für besseren Radverkehr in Frankfurt ein. Auch privat sind sie gerne mit dem Fahrrad unterwegs.

Viele Ansprechpartner für Radverkehr

Die vergleichsweise guten Ergebnisse beim Radklimatest dürften noch nicht von den relativ neuen Beschlüssen herrühren. Auch vor dem Radentscheid und dem Beschluss zur Fahrradstadt Frankfurt gab es bereits Ambitionen, den Radverkehr in Frankfurt zu fördern. Die Stadt hat dafür 2009 personell aufgestockt und gründete ein eigenes Radfahrbüro. Aus den damals vier Angestellten sind mittlerweile acht geworden. Hinzu kommen Einzelpersonen im Verkehrsdezernat, Straßenverkehrsamt sowie dem Amt für Erschließung und Straßenbau. Überall dort gibt es eigene Ansprechpartner für den Radverkehr, die in engem Austausch miteinander stehen.

Nicht nur städtische Angestellte sind dabei involviert. Der verkehrspolitische Sprecher des ADFC bespricht aktuelle Planungen in monatlichen Treffen mit der Stadt, weitere Details werden auf dem kurzen Dienstweg geklärt. Das Thema Radverkehr scheint in Frankfurts Öffentlichkeit angekommen zu sein. Die Resonanz auf ihr Engagement beim ADFC habe in den letzten Jahren zugenommen, erklärt Neumann.

Auch die Fahrrad-Professur werde wahrgenommen, beobachtet Dennis Knese. Der Uni-Standort Frankfurt spielt in seiner Arbeit natürlich eine große Rolle. „Wir sind sehr eng im Kontakt mit verschiedenen Akteuren in Frankfurt, sei es die Stadt, seien es aber auch Wirtschaftsunternehmen, Verbände und Akteure aus allen möglichen Bereichen.“ Insgesamt zeigt sich Knese mit dem Tempo der Verkehrswende nicht unzufrieden. Gerade im Hinblick auf die Ziele Luftqualität und Klimaschutz müsse es aber noch schneller gehen.

Verbesserte Datenlage

Der Radverkehrsprofessor ist auch an der Erstellung neuer Verkehrsmodelle beteiligt, mit denen die Stadt den Radverkehr grundsätzlicher verstehen will. Es geht dabei um die Frage, warum die Radfahrenden bestimmte Routen und Verkehrsmittel benutzen. Dauerzählstellen von Hessen Mobil stellen massenhaft Daten zur Verfügung. Normalerweise erstellt die Stadt alle zwei Jahre eine Stadtrandzählung, die aufgrund der Pandemie zuletzt ausgesetzt wurde. Die Ergebnisse der letzten Zählung in Zusammenarbeit mit der TU Dresden attestieren Frankfurt eine Steigerung von fast 60 Prozent beim Radverkehrsanteil. Lag dieser 2013 noch bei 12,5 Prozent, waren es 2018 19,8 Prozent.

Gerade die Dynamik im Radverkehrsanteil könnte laut dem Radverkehrsprofessor bestehen bleiben. „Das Fahrrad geht als großer Gewinner aus der Pandemie heraus“, glaubt Knese. Im Hinblick auf eine Zeit nach der Covid-19-Pandemie gaben die Menschen an, häufiger Fahrrad fahren zu wollen.

Auch Lastenräder, so Knese, könnten in Frankfurt am Main eine große Zukunft haben. Die Stadt fördert private Lastenräder ohne oder mit Elektroantrieb mit 500 beziehungsweise 1000 Euro. Die Fördermittel von 200.000 Euro für 2022 waren im Fe-bruar dieses Jahres schnell ausgeschöpft und sollen im nächsten Jahr erneut zur Verfügung stehen. Auch das Leihsystem Main-Lastenrad wird sehr gut genutzt. 16 Lastenräder können im Stadtgebiet kostenlos bis zu drei Mal pro Monat ausgeliehen werden.

Die Stadt erarbeitet zurzeit einen Masterplan Mobilität, der Klarheit in die Entwicklungsrichtung Frankfurts bringen soll. Susanne Neumann hofft, dass das Anrecht aller Menschen auf Mobilität durch diesen wahrnehmbar wird. Für die Zukunft sieht sie, genau wie Dennis Knese, eine reduzierte Regelgeschwindigkeit als geeignetes Mittel, um dieses Ziel voranzutreiben. Die Chancen für Tempo 30 stehen nicht schlecht, sollten die Städte den Ermessensspielraum erhalten. Der Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten, die diesen Spielraum einfordert, hat sich Frankfurt längst angeschlossen.

Dass die Menschen in Frankfurt aktive Mobilität nicht generell scheuen, beweist auch der hohe Fußgängeranteil am Modal Split. Etwa ein Drittel ihrer Strecken legen die Frankfur-ter*innen zu Fuß zurück. Die Studie Mobilität in Deutschland stellte 2017 für keine untersuchte Stadt einen höheren Wert fest. Hierbei dürften die kurzen Wege, Frankfurt ist auf einer kleinen Grundfläche gebaut und das ganze Zentrum ist relativ gut zu Fuß erreichbar, ihre Stärken ausspielen.

„Unsere größte Herausforderung als Stadt Frankfurt ist ja, tagtäglich mit den Pendlerinnen und Pendlern zurechtzukommen“

Stefan Lüdecke, Referent des Dezernenten für Mobilität & Leiter der Stabsstelle Radverkehr

Frankfurt ist Pendlerstadt

Was für den Fußverkehr förderlich ist, sorgt für Probleme für die Vielzahl an Menschen, die aus der dicht gestrickten Metropolregionen täglich ihren Weg ins Zentrum finden müssen. „Unsere größte Herausforderung als Stadt Frankfurt ist ja, tagtäglich mit den Pendlerinnen und Pendlern zurechtzukommen“, erklärt Stefan Lüdecke ein. Das bestimmt dann manchmal, ob man Platz für eine Fahrradspur wegnehmen kann oder nicht. „Ich hoffe, dass das mit dem Homeoffice auch weiter so bleiben wird, dass wir nicht wieder zu diesen ganz hohen Zahlen kommen werden und dass vielleicht auch Leute aus der Region auf das Rad umsteigen werden.“

Der Pendelverkehr sorgt außerdem dafür, dass die vielen zusätzlichen Autos den eigentlich guten Modal Split verwässern. In diesem wird nämlich nur die Wohnbevölkerung erfasst. Um dem Problem zu begegnen, bräuchte es einen Ausbau der Park-and-Ride-Parkplätze in den außerhalb gelegenen Kommunen. Außerdem könnte ein Radschnellwegenetz helfen, das sternförmig in das Frankfurter Umland führt. Neun solcher Routen wurden bereits geplant und sind, zumindest außerhalb des Frankfurter Stadtgebiets, auch schon teilweise im Bau. Weitere sternförmige Verbindungen ins Umland sieht Lüdecke als Großprojekt der nächsten Jahre. Auch am Radschnellwegenetz lässt sich Kritik üben. Dessen Trassenführung laufe teilweise mitten durch Ortschaften hindurch, anstatt an diesen vorbeizuführen, so Susanne Neumann.

Problemzone Bahnhof

Neumann erkennt in der Stadt weitere Herausforderungen, etwa in der Bahnhofsregion. „Der Bahnhof ist ein absolutes Lowlight für Frankfurter Radfahrende, ganz einfach, weil es da null Radinfrastruktur gibt.“ Die Radfahrerinnen sind gezwungen, im 50 km/h schnellen Autoverkehr mitzuschwimmen, obwohl es sich auch für sie um eine Hauptverkehrsachse handelt. Ausbaufähig ist auch die Abstellsituation, eine wichtige Voraussetzung für intermodale Reiseketten. Es gibt zwar eine Fahrradebene im Untergeschoss eines privat geführten Autoparkhauses, dieses ist allerdings nicht ausgeschildert. Zudem wird eine der Hauptfunktionen sicherer Abstellanlagen – die Sicherheit – nicht erfüllt. Es gibt keine Überwachungsfunktion bis auf ein kleines Drehkreuz. Neumann berichtet von Fällen, wo dieses einfach übersprungen und Fahrräder entwendet wurden. Der private Betreiber hatte zunächst eine Fahrradwerkstatt im Eingangsbereich betrieben, die aber eingestellt wurde. Hinzu kommt der Omnibus-Verkehr, der die Anfahrt erschwert. Pläne für ein Fahrradparkhaus auf der gegenüberliegenden Bahnhofsseite sind unlängst geplatzt. Probleme wie diese sorgen für Unmut. Damit Planungsprozesse transparent und verständlich sind, führt die Stadt Partizipationsverfahren durch. Gegenseitiges Verständnis bringen die verschiedenen Verkehrsgruppen in Frankfurt nicht immer füreinander auf, zum Beispiel in den Chats dieser Online-Veranstaltungen. „Klar gab es auch gute und sachliche Kommentare, aber teilweise wird die Debatte eben sehr emotional geführt und wenig nüchtern“, ordnet Knese ein. Ein Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lässt noch tiefer blicken. Darin berichtet die Autorin, wie ein Stadtteilpolitiker im traditionell eher konservativen Westend sich für den Umbau einer Straße einsetzte und dafür beschimpft wurde und Morddrohungen erhielt. Solche Widerstände zeigen, dass die Verkehrswende in Frankfurt nicht unumstößlich ist. Das aktuelle Tempo der Maßnahmen und die jüngere Geschichte des Radentscheides sorgen unterm Strich aber für viel Hoffnung, dass sich die Perspektive der Frankfurterinnen vom Autoverkehr wegbewegt. So ist es auch bei Dennis Knese. „Es setzt sich immer stärker auch der Gedanke durch, dass man mit attraktiven Alternativen und der Reduzierung des motorisierten Verkehrs gerade in den Städten eben auch eine bessere Lebensqualität hervorrufen kann.“

Ein Erlebnis, von dem Susanne Neumann berichtet, zeigt, wie einzelne Maßnahmen das gegenseitige Verständnis steigern können. Ein Taxifahrer, mit dem Neumann für einen Beitrag des Hessischen Rundfunks zusammengebracht wurde, schätzt die Bedeutung der roten Radwegmarkierung für sie völlig unerwartet ein. „Wenn ich einen rot eingefärbten Radweg hab, da darf ich mich als Taxifahrer nicht draufstellen. Aber bei allen anderen darf ich das“, soll er gesagt haben.

Bilder: Sebastian Gengenbach, Radentscheid Frankfurt, Dennis Knese, Torsten Willner

Sebastian Gegenbach

Sebastian Gegenbach Georg Bleicher

Georg Bleicher

Jovis Verlag

Jovis Verlag

Rytle – Schoening Fotodesign

Rytle – Schoening Fotodesign

Dockr – Steven van Kooijk

Dockr – Steven van Kooijk

Microlino

Microlino

stock.adobe.com – Frédéric Prochasson

stock.adobe.com – Frédéric Prochasson

stock.adobe.com – antoine-photographe

stock.adobe.com – antoine-photographe

Share2Move

Share2Move