Eine Möglichkeit zur Entzerrung der Pendlerströme sehen Expert*innen unter anderem in der verstärkten Nutzung von schnellen S-Pedelecs/E-Bike 45. Um neue Potenziale zu erschließen, bringen Hersteller Innovationen, wie weitgehende Wartungsfreiheit, höhere Reichweiten, Blinker sowie eine adaptive Anpassung der Höchstgeschwindigkeit. Mit Letzterem ließen sich die bislang starren gesetzlichen Klassifizierungen auflösen. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 04/2021, Dezember 2021)

S-Pedelecs funktionieren wie normale E-Bikes: Beim Pedalieren steuert ein Motor im Tretlager oder Hinterrad Kraft bei. Doch anders als das normale Pedelec schaltet der Motor nicht bei erreichten 25, sondern nach EU-Regelung bei maximal 45 Stundenkilometern ab. Realistische Reisegeschwindigkeiten bewegen sich in der Regel zwischen 30 und 35 km/h. Das S-Pedelec ist damit potenziell ein perfekter Autoersatz für Pendler auf Strecken von etwa 5 bis 25 Kilometern Länge. In Citys und Ballungsräumen sind die schnellen E-Bikes potenziell sogar schneller als Autos, die dort eine Durchschnittsgeschwindigkeit von gerade einmal 20 Stundenkilometern erreichen.

Ideales Verkehrsmittel für Pendler

Das S-Pedelec oder E-Bike 45 hat, anders als das normale E-Bike 25, rechtlich keinen Fahrradstatus, sondern wird in die Kleinkraftrad-Kategorie eingestuft (Klasse L1e-B). Neben Zulassung, Versicherungskennzeichen und Führerscheinpflicht hat das hierzulande auch infrastrukturell weitreichende Folgen: Es darf nicht auf Radwegen und auf für Fahrzeuge

gesperrten Straßen, wie Wirtschaftswegen fahren. Eigentlich müssten Fahrer*innen damit in der Praxis beispielsweise auch auf Bundesstraßen fahren, wo zum Teil eine Tempobegrenzung von 100 km/h gilt, selbst wenn nebenan ein breit ausgebauter Radweg oder Radschnellweg vorhanden ist. Oft müssen auch große Umwege im Kauf genommen werden, wenn man legal unterwegs sein möchte. All das sind Gründe, warum das S-Pedelec auf dem deutschen Markt im Gegensatz zu anderen Ländern wie der Schweiz oder den Beneluxländern fast nicht vertreten ist. In einem Hintergrundpapier des VCD wird daher eine Freigabe geeigneter Radwege und Radschnellwege inner- und außerorts für S-Pedelecs gefordert. Die VCD-Sprecherin Anika Meenken fasst es so zusammen: „Das Potenzial von S-Pedelecs wurde bislang vernachlässigt, und das können und dürfen wir uns nicht länger leisten. S-Pedelecs sind eine sinnvolle und wirksame Ergänzung für einen klima- und gesundheitsfreundlichen Mobilitätsmix – sofern die Politik die passenden Rahmenbedingungen schafft.“

„Die Verkehrswende braucht das S-Pedelec – und die Akzeptanz des schnellen E-Bikes nimmt weiter zu.“

David Eisenberger, ZIV

Deregulierung brächte Vorteile für alle

Auch beim Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) sieht man die Möglichkeiten des schnellen E-Bikes derzeit nicht ausgereizt. „Vor allem auf Strecken außerhalb von Ortschaften könnten S-Pedelecs aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeit viele Autofahrten ersetzen, wäre diesen Rädern die sichere Nutzung nicht rechtlich verwehrt“, so David Eisenberger vom ZIV. Außerhalb von Ortschaften könne man sich aufgrund der hohen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Lkw, Pkw und E-Bikes auf einer gemeinsamen Fahrbahn nicht sicher fühlen. Meist ernte man völliges Unverständnis, wenn man regelkonform die Straße statt des Radwegs nutze. „Dabei profitierten auch Pkw-Fahrende von einer verstärkten Nutzung der schnellen Räder. Daher sollte auch der Autolobby daran gelegen sein, das Regelwerk zu ändern.“ Der ZIV wirbt als Radfahrer-Lobby der Indus-trie öffentlich, aber auch im direkten Kontakt mit Politikern „hinter geschlossenen Türen“ zunächst, insbesondere für die Änderung der Radwegnutzung außerhalb von Ortschaften. „Wir sind zuversichtlich, dass es bald eine Lösung geben wird. Die Verkehrswende braucht das S-Pedelec – und die Akzeptanz des schnellen E-Bikes nimmt weiter zu“, sagt David Eisenberger.

„Wir arbeiten daran,

die Stimme der Industrie

stärker zu machen.“

Ties Carlier, Van Moof

Dynamische Regelungen als neuer Lösungsansatz

Was wäre, wenn man mit technischer Hilfe die Maximalgeschwindigkeit entsprechend den äußeren Bedingungen anpassen könnte? Diese Frage werfen BMW sowie VanMoof, ein dynamisch wachsender niederländischer E-Bike-Hersteller, auf. VanMoof überraschte jüngst mit der Ankündigung, dass der Antrieb des neu vorgestellten S-Pedelec-Modells „V“ nicht EU-konform bei 45 km/h, sondern erst bei 50 km/h abgeregelt werden solle. Eine integrierte elektronische Anpassung der möglichen Höchstgeschwindigkeit solle zudem automatisch die Kompatibilität des „Hyperbikes“ für die jeweils vor Ort geltende Regelung gewährleisten.

Die VanMoof-Gründerbrüder Ties und Taco Carlier fordern dazu in einer Pressemitteilung Gesetzgeber und Stadtverwaltungen auf, die E-Bike-Vorschriften zu überarbeiten, um die Entwicklungen im Bereich S-Pedelec als Pendlerfahrzeug voranzutreiben. „Auch auf EU-Ebene arbeiten wir daran, die Stimme der Industrie stärker zu machen.“

Ein ganz ähnliches E-Bike-Konzept zeigte BMW kürzlich mit einer Studie auf der Messe IAA Mobility. Drei Fahrstufen mit maximal 25, 45 oder 60 km/h soll das Konzept-E-Bike „BMW i Vision Amby“ bieten und in der stärksten Stufe eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern. Amby steht dabei für „Adaptive Mobility“. Eine manuelle Wahl der Fahrstufe soll ebenso denkbar sein, wie die automatische Erkennung von Position und Straßentyp per Geofencing-Technologie und eine damit verbundene automatische Anpassung der Höchstgeschwindigkeit. Da es die rechtlichen Rahmenbedingungen für derartige Fahrzeuge mit modularem Geschwindigkeitskonzept noch nicht gibt, wollen die Hersteller Möglichkeiten aufzeigen und einen Impuls für neue Gesetze geben. „Überall brechen scheinbar feste Kategorien auf – und das ist gut“, so Werner Haumayr, Leiter der BMW Group Designkonzeption. „In Zukunft sollen nicht Einteilungen wie ‚Auto‘, ‚Fahrrad‘ und ‚Motorrad‘ bestimmen, was wir denken, entwickeln und anbieten. Vielmehr gibt uns dieser Paradigmenwechsel die Möglichkeit, Produkte an den Lebensgewohnheiten von Menschen auszurichten.“

„In Zukunft sollen nicht Einteilungen wie ‚Auto‘, ‚Fahrrad‘ und ‚Motorrad‘ bestimmen, was wir denken, entwickeln und anbieten.“

Werner Haumayr, Leiter der BMW Group Designkonzeption

Lösung: Geschwindigkeiten regional anpassen

Mit Geofencing-Technik und einem entsprechenden Netzwerk würden die neuen E-Bikes so gesteuert, dass sie auf dem Radweg innerorts nur bis maximal 25 km/h unterstützen, auf freigegebenen Strecken etc. aber deutlich schneller sind. Dass sich die Gesetzgeber auf Länder- bzw. EU-Ebene in Kürze mit entsprechenden Regelungen beschäftigen, ist wenig wahrscheinlich. Leichter als vielfach gedacht, ist es dagegen für Stadtverwaltungen für Verbesserungen zu sorgen. Wie das Beispiel des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer zeigt, ist es in den Gemeinden mit wenig Aufwand möglich, Radwege für den S-Pedelec-Verkehr freizugeben und das Rad-Pendeln damit wesentlich zu erleichtern.

Kraftvoll, wartungsfrei, innovativ und mit hoher Reichweite

Insgesamt hat sich bei der aktuellen Generation der S-Pedelecs inzwischen eine Menge getan. Die schnelle Klasse hat inzwischen bei vielen Herstellern einen festen Platz im Programm, unter anderem auch als Lastenrad. Auf kraftvolle Bikes als echte Auto-Alternative für Vielfahrer und Pendler haben sich beispielsweise Stromer aus der Schweiz und Klever Mobility, Tochter der weltweit für Motorroller bekannte Kymco Unternehmensgruppe spezialisiert. Beim neuen Spitzenmodell X Alpha setzt Klever erstmals einen 800 Watt starken Heckmotor für „echte 45 km/h“, so der Hersteller, ein. Der wird mit einem 12-Gang-High-End-Getriebe von Pinion und Riemenantrieb kombiniert. Damit ist das E-Bike enorm stark und zudem besonders wartungsarm. Der 1.200-Wh-Akku soll laut Hersteller bei maximaler Motorunterstützung für 70 Kilometer Reichweite selbst unter widrigen Bedingungen sorgen. Von außen zeigen EU-konforme Blinker, dass es sich hier nicht um ein normales Pedelec handelt. Und warum kein E-Roller? „Mit einem S-Pedelec bleibt man immer in Bewegung und gesund“, betont Niklas Lemm von der europäischen Klever Zentrale in Köln. „S-Pedelecs sind ideal als Ganzjahresfahrzeug für Pendler, weil man im Winter nicht friert und im Sommer nicht schwitzt.“ Mit der richtigen Bereifung, modernster Beleuchtung und guter Kleidung und Hightech-Helmen ist man auch in der dunklen Jahreszeit sicher unterwegs.

Bilder: BMW Group, ZIV, Vanmoof

BMW Group

BMW Group Georg Bleicher

Georg Bleicher

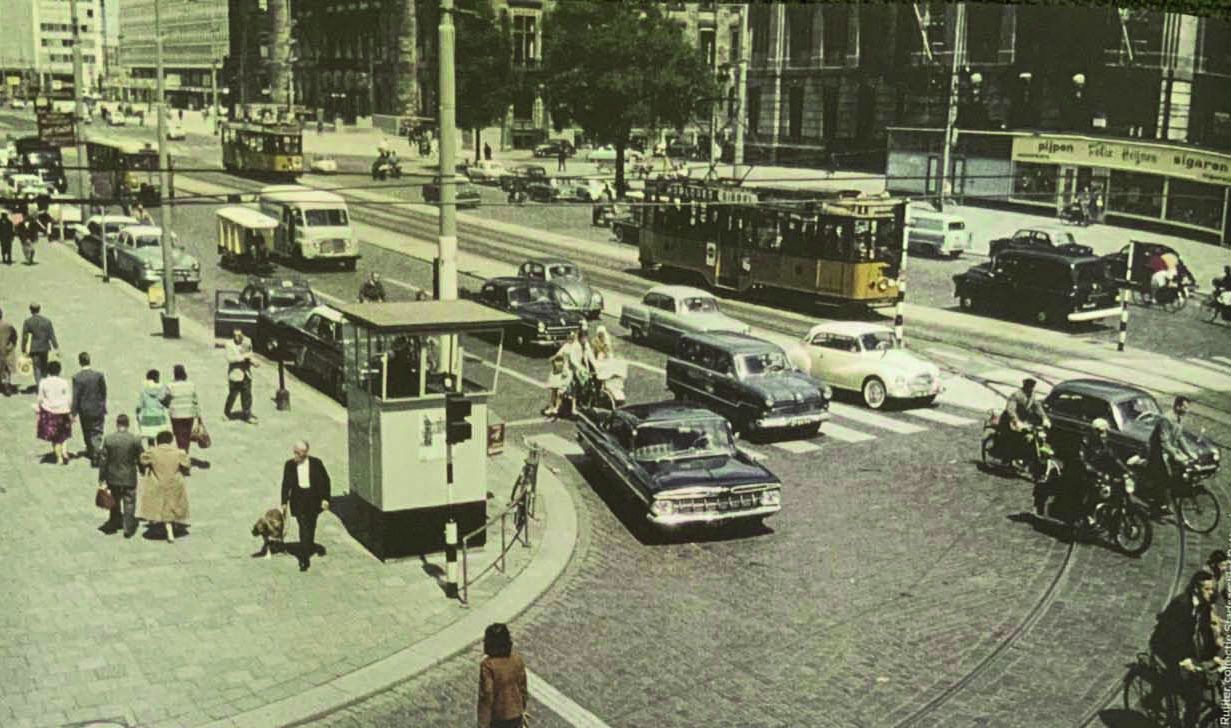

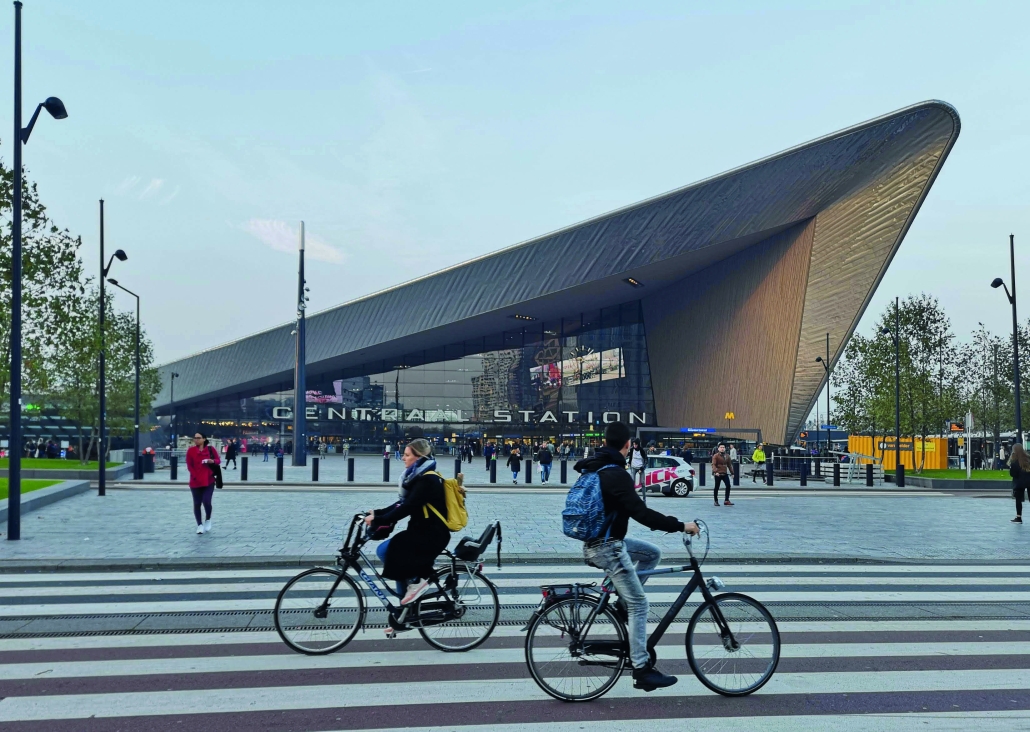

Dutch Cycle Embassy

Dutch Cycle Embassy

Meredith Galser / Urban Arrow

Meredith Galser / Urban Arrow

Andreas Zimmermann Fotografie

Andreas Zimmermann Fotografie

stock.adobe.com - j-mel

stock.adobe.com - j-mel

Orion Bausysteme, Nikolay Kazakov

Orion Bausysteme, Nikolay Kazakov

Radkomm, verenafotografiert.de

Radkomm, verenafotografiert.de