Genug sichere Plätze zum Abstellen sind für mehr Fahrradmobilität unverzichtbar. Gute Konzepte und Produkte gibt es, bislang hapert es hierzulande aber noch an der Umsetzung. Experten fordern angesichts neuer Fördermöglichkeiten mehr Dynamik. (erschienen in VELOPLAN, Nr. 01/2021, März 2021)

Fahrräder und E-Bikes nehmen als städtische Verkehrsmittel immer mehr Fahrt auf, doch beim Abstellen wird es schwierig. Das Fahrrad vor das Haus stellen? Unsicher und auf den oft knappen Gehwegen wird es noch enger. Oder lieber in den Keller tragen? Insbesondere bei schwereren E-Bikes ein sehr mühsames Unterfangen. Und am Ziel? Kann man wenigstens dort sein teures Rad sicher abstellen – bei Bedarf auch über Nacht? Ganz reale Probleme im Alltag. Der Bedarf nach sicheren Parkmöglichkeiten und Abstellanlagen nimmt deutlich zu und wird sicher auch in den kommenden Jahren nicht nachlassen.

Begehrtes Diebesgut

Die Verkaufspreise für Fahrräder und E-Bikes liegen nach den Angaben der Branchenverbände bei Premium-Fachhändlern in der Regel zwischen rund 800 und 4.000 Euro. Noch einmal deutlich darüber liegen mit über 5.000 Euro sowohl E-Cargobikes als auch die von Pendlern geschätzten schnellen E-Bikes der 45-km/h-Klasse. Für Diebe lohnenswert ist auch der Teilediebstahl. Allein die Kosten für einen E-Bike-Akku belaufen sich auf 600 Euro und mehr und auch ein leistungsstarker Scheinwerfer kann schon mal 200 bis 300 Euro kosten.

Neue Mobilität braucht Diebstahlschutz

Andreas Hombach vom Abstellanlagen-Hersteller WSM betont die wichtige Rolle von E-Bikes für die Mobilitätswende: „Das E-Bike hat die neue Mobilität vor allem in Städten, in denen das Fahrrad bislang aus topografischen Gründen nicht angekommen war, vielfach verstärkt.“ Wie steht es aber mit Angeboten zum sicheren Abstellen im öffentlichen Raum? Schon im persönlichen Umfeld kennt wohl jeder Alltagsradler Orte, die er mit einem schlechten Gefühl anfährt, da es dort keine ausreichenden Möglichkeiten gibt, das Fahrrad sicher am Rahmen anzuschließen. Das Problem bremst die Mobilitätswende, weil hochwertige Fahrräder und E-Bikes auch bei Dieben immer begehrter werden. Abstellen, ohne den Rahmen anzuschließen, ist nirgends empfehlenswert, denn so landet das Rad trotz bestem Schloss schnell auf einem Transporter. Was also tun? Die gute Nachricht: An Geld fehlt es den Kommunen mittlerweile selten. An-dreas Hombach verweist als aktuelles Beispiel auf das „Sonderprogramm Stadt und Land“ des BMVI, das gerade in Kraft getreten ist. Dabei bekommen Regionen erstmals bis zu 90 Prozent der Kosten für Rad-Infrastruktur vom Bund – normal ist Radverkehr Ländersache. Dabei wird ausdrücklich auch Geld für den Bau von Abstellanlagen und Fahrradparkhäusern zur Verfügung gestellt. Oftmals fehlten jedoch die Planer und manchmal auch das tiefere Verständnis für das Thema. Noch immer sei zum Beispiel in vielen Verwaltungen nicht klar, welche Abstellanlagen empfehlenswert sind. „Bitte keine Felgenkiller für teure E-Bikes“, appelliert Andreas Hombach und spricht dabei den längst überholten Vorderradbügel an, der kaum Diebstahlschutz bietet, sondern parkende Räder nur ordnet, verbunden mit dem hohen Risiko, das Vorderrad zu beschädigen. Als „Eier legende Wollmilchsau“ empfiehlt der Experte stattdessen einen Anlehnbügel mit zweitem Querrohr, je nach Parksituation auch mit Überdachung. „Da kann man einfach alles anschließen; das ist auch die beste Lösung für Cargobikes und Liegeräder.“ Ein Vorteil sei, dass der Abstand der einzelnen Bügel zueinander flexibel angepasst werden kann. Wirklich sicher sind aber auch diese Lösungen nicht, denn mit der zunehmenden Verbreitung hochwertiger Räder wächst auch die Professionalität der Diebe. Mittlerweile werden an schlecht einsehbaren Orten statt der hochstabilen Schlösser lieber die Anlehnbügel durchschnitten. Diese Entwicklung könnte auch die Verbreitung von Fahrradparkhäusern oder abschließbaren Boxen für Fahrräder vorantreiben. Sie kosten zwar ein Vielfaches und benötigen mehr Platz, bieten dafür aber nicht nur Schutz vor Diebstahl und Nässe, sondern auch vor neugierigen Blicken.

10 %

Eigenfinanzierung.

Regionen erhalten bis zu 90 Prozent der Kosten für Radinfrastruktur

vom Bund – auch für Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser.

Clevere Lösungen in Benelux und Hamburg

Während hierzulande in den letzten Jahren in Wohngebieten nach und nach immerhin mehr Abschließmöglichkeiten durch Bügelparker geschaffen wurden, gibt es bei den niederländischen Nachbarn schon seit Jahrzehnten bewährte Konzepte wie spezielle Parkhäuser oder die sogenannte Fietstrommel, eine geschlossene und überdachte Anlage in verschiedenen Versionen, die auf freien Flächen oder umgewidmeten Pkw-Parkplätzen aufgestellt wird. Anwohner können hier einen Radstellplatz im Abo für rund 60 Euro pro Jahr mieten. Die Nachfrage ist hoch und ähnliche Projekte und Anlagen finden sich (z. B. unter dem Namen Velo-Boxx) inzwischen auch großflächig in Belgien und Dänemark. In Deutschland gibt es zwar ebenfalls eine hohe Nachfrage, aber öffentlicher Raum ist knapp und Autoparkplätze umzuwidmen bleibt vielerorts bislang ein Tabu. Regional gibt es eine ähnliche Lösung tatsächlich aber auch hier. In Hamburg ist das „Fahrradhäuschen“ gut vertreten: „Wir haben mittlerweile einige Hundert in Wohngebieten aufgestellt“, sagt Rainer Köhnke, Geschäftsführer des Unternehmens Velopark. Ursprünglich entstanden war die Abstellanlage aus einem sozialpolitischen Projekt. Seit 1995 können Anwohner mit Platz vor dem Haus dieses zehneckige Häuschen von der Stadt aufstellen lassen. „Etwa 7.000 Euro kostet das, die Hälfte steuert die Kommune hinzu“, so Köhnke. Die Stadt Hamburg hat eine eigene Internetseite zur Beantragung eines Häuschens, das zu einem Hamburger Standard geworden ist. Es braucht maximal sechs Quadratmeter und bietet Platz für bis zu zwölf Räder. Die Aufhängung für die Hochkant-Unterbringung ist drehbar gelagert. So spart man Platz, da man den Raum nicht betreten muss. Wer sein Rad abholen will, öffnet die gut lenkerbreite Tür und dreht die Spindel so weit, bis sein Rad in der Öffnung erscheint. Das Rad in der Schiene leicht nach oben schieben, das Vorderrad aus dem Haken und aus dem Ständer nehmen, fertig. Trotz der Erfolgsgeschichte beliefert Velopark neben Hamburg nur wenige deutsche Städte. In Dortmund allerdings konnte das Hamburger Häuschen etwas Fuß fassen, auch hier subventioniert die Kommune einen Großteil der Anschaffungs- und Aufstellungskosten. In Düsseldorf und der Fahrraddiebstahl-Hochburg Münster schützen einige vergleichbare, regional und teils angelehnt ans Hamburger Vorbild entwickelte Fahrradgaragen E-Bikes und Fahrräder in Wohngebieten. Wichtig dabei immer: geringer Flächenbedarf bei maximaler Raumauslastung. Das originale Hamburger Häuschen ist laut Rainer Köhnke in der Schweiz stark vertreten.

„Man muss jetzt sehr schnell und groß handeln, es gibt heute eine enorme Dynamik.“

Jörg Thiemann-Linden, Mitglied Planerbüro „Team Red“, Bonn

Platz zum Abstellen ist eigentlich da

Ein Problem bei der Schaffung von Abstellflächen ist die Verfügbarkeit von Raum, vor allem in den Städten. Hier müssen die fehlenden Flächen künftig wohl vermehrt vom Auto kommen, was rein rechnerisch aber ein Vorteil ist. „Wir erreichen durch die Umwidmung eine enorme Stellplatzvermehrung“, so Jörg Thiemann-Linden, freier Planer für den Radverkehr und Mitglied des Planerbüros „Team Red“ in Bonn. „Ein Autostellplatz entspricht acht Stellplätzen für Fahrräder.“ Besonders wichtig für Fahrradabstellanlagen sei dabei die Positionierung nah an möglichen (Einkaufs-)Zielen. Auch die Geschäftsleute hätten mittlerweile erkannt, dass die Portemonnaie-Dichte steigt, je mehr Menschen ihr Fahrzeug abstellen können.

Mehr Platz fürs sichere Abstellen von Fahrrädern und gleichzeitig mehr Sicherheit verspricht auch das Konzept, das verbotene Kfz-Parken um Kreuzungen und Einmündungen wirkungsvoll mit Fahrradbügeln zu verhindern und wieder wichtige Sichtbeziehungen zu gewährleisten. So könnten allein an einer Standardkreuzung laut ADFC-Konzept 16 Bügel und damit 32 sichere Fahrradstellplätze entstehen.

Auch Lastenräder vergrößern das Platzproblem nach Expertenmeinung nicht, denn meist werden sie von Städtern anstelle eines Autos genutzt. Braucht es dazu spezielle Lastenrad-Parkplätze? „Meiner Einschätzung nach nicht“, so Arne Behrensen, Geschäftsführer der Beraterfirma Cargobike.jetzt und Mitglied im Vorstand des Radlogistik Verband Deutschland e. V. (RLVD). „Wenn der Raum vorhanden ist, ist nicht zu argumentieren, warum in diesem Gebiet separate Abstellanlagen für Cargobikes installiert werden sollten. Was die Ladezonen anbelangt: Wo geliefert wird, da muss eine Ladezone sein – ganz einfach.“

Zum Glück werde nach den Erfahrungen des Planers Thiemann-Linden heute fast grundsätzlich auch in Deutschland die Abstell-Infrastruktur einbezogen, wenn in einer Kommune neue Radweganlagen geplant werden oder wenn ein Marktplatz oder ein Shoppingcenter umgebaut wird. Das reiche aber noch nicht. „Man muss jetzt sehr schnell und groß handeln, es gibt heute eine enorme Dynamik.“

Neue Mobilität als Teamarbeit

Egal ob es ums sichere Abstellen, Abschließen, Lademöglichkeiten, neue Technologien oder Kommunikation geht, wenn neue Mobilität erfolgreich sein soll, dann ist persönlicher Einsatz und Teamarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren gefordert. Mit diesem Ziel lancierte der deutsche Sicherheitsspezialist Abus im letzten Jahr die Kampagne „Get Urbanized“. Ein Videoclip (s. Youtube / Get urbanized) motivierte dabei zum Radfahren. „Wir wollten zum Nachdenken anregen“, so Torsten Mendel, PR-Manager des Unternehmens. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Humor wurden in dem Clip die kleinen Schrecken des Arbeitspendelns per Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln dargestellt. Probleme, die man mit Fahrradpendeln umgehen kann. Interessant an der Kampagne: Sie zeigte keine Produktwerbung. „Das Primäre war für uns, für Fahrradmobilität zu werben. Erst dann der Gedanke: Wer sich aufs Fahrrad setzt, der kann unser Kunde werden“, sagt Mendel, dessen Unternehmen unter anderem Fahrradschlösser und -helme herstellt. Bei Abus glaubt man, dass man auch mit dem richtigen Schloss und dem passenden Anschließbügel die Mobilität vorantreiben kann. Dazu entwickelt der Hersteller heute auch digitale Lösungen, wie per App und Bluetooth steuerbare Schlösser mit Alarmfunktion. Für die weitere Entwicklung und neue digitale Lösungen ist man bei Abus mit Produzenten von Abstellanlagen genauso im Gespräch wie mit Stadtplanern und Wohnungsbaugesellschaften.

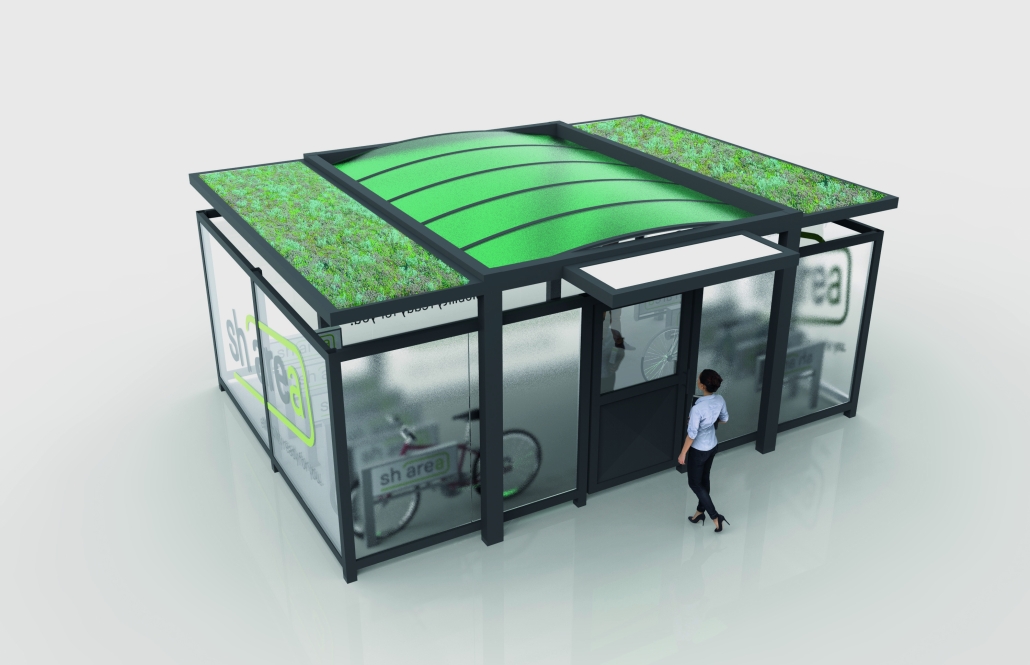

Auf vernetzte Lösungen setzt auch das Unternehmen Eurorad, einer der wichtigsten Innovatoren der Fahrradbranche. Unter dem Namen SHAREA stellt Eurorad Unternehmen, Städten und Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften, Energieversorgern etc. eine neuartige Plattform zur Verfügung, welche die Möglichkeit bietet, ein eigenes Sharing-Konzept zu betreiben. Die maßgeschneiderte E-Mobility-Lösung aus einer Hand umfasst topaktuelle IoT-vernetzte E-Bikes, Cargobikes und E-Scooter, modernste App-Technologie, individuelle Abstellanlagen, kompletten Service und einen umfassenden Rundum-Versicherungsschutz. Vorteile für die Betreiber: fest kalkulierbare Kosten und kein Aufwand im laufenden Betrieb.

Angesichts der dynamischen Entwicklung bei der Technologie und den Möglichkeiten der Vernetzung lohnt es sich also auf jeden Fall, nicht nur „in Metall“, sondern auch in neuen Lösungen zu denken. Die Niederländer sind bei ihren Fahrradparkhäusern hier übrigens bereits viel weiter und arbeiten mit integrierten Lösungen für Zugänge und Abrechnungen per Smartcard und Apps und sorgen so für eine lückenlose Verbindung mit Sharing-Anbietern und dem öffentlichen Verkehr.

Umfassender Leitfaden zur Planung aus Hessen

Einen umfassenden Leitfaden zur Planung von Radabstellanlagen hat das hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen herausgegeben. Für den Leitfaden wurden verschiedene Situationen vom Wohnhaus über den Gewerbebetrieb bis zu öffentlichen Plätzen untersucht. Die Aufgaben sei keineswegs trivial, so die Macherinnen und Macher, denn die Anforderungen seien von Ort zu Ort sehr unterschiedlich.

Zum Download:nahmobil-hessen.de/unterstuetzung/planen-und-bauen/radabstellanlagen

Bilder: SecuBike Fietstromme, Wikimedia – Creative Commons, Heinrich Strößenreuther, Eurorad

SecuBike Fietstrommel

SecuBike Fietstrommel Visualisierungen: PCA-Stream

Visualisierungen: PCA-Stream

stock.adobe.com - Pascal

stock.adobe.com - Pascal

Rolf Schulten

Rolf Schulten

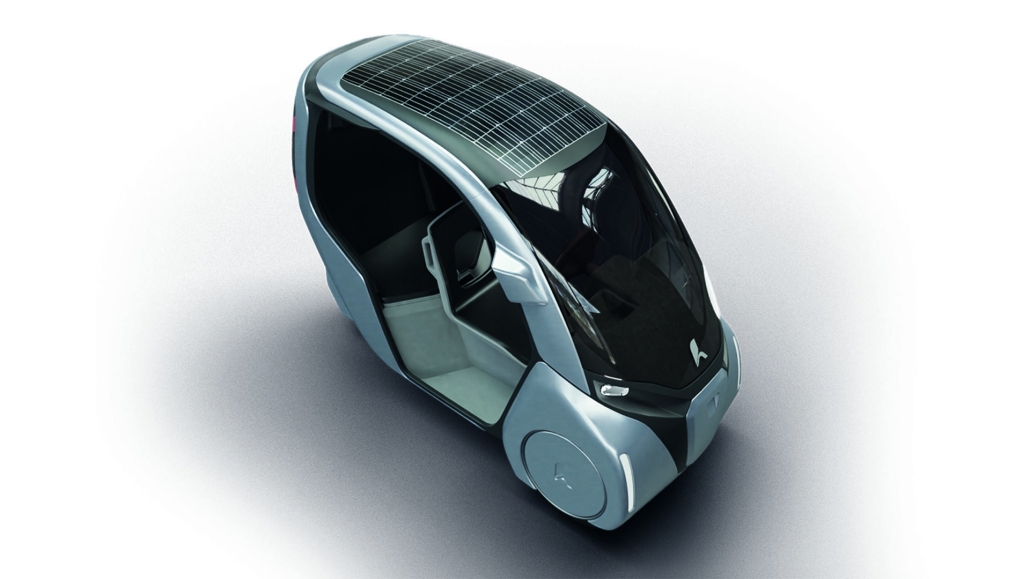

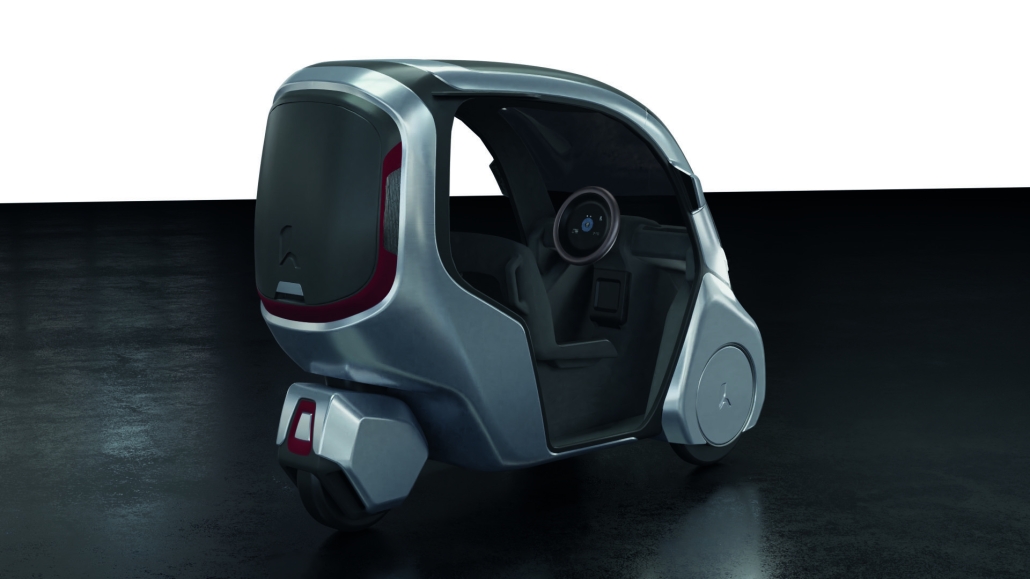

Bio-Hybrid

Bio-Hybrid

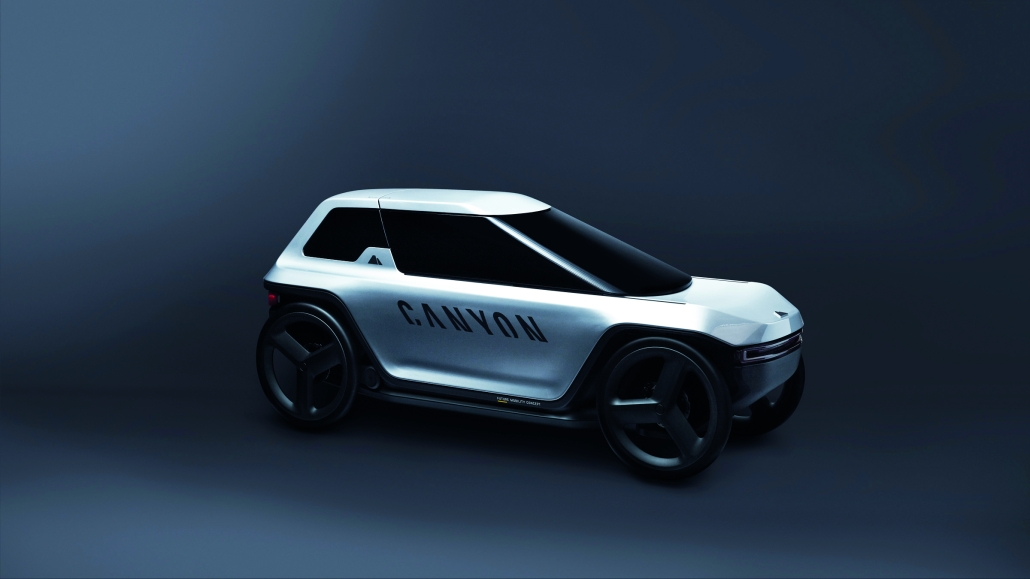

Georg Trocha

Georg Trocha

Hector Hoogstad Architecten / Petra Appelhof

Hector Hoogstad Architecten / Petra Appelhof

Guillaume Louyot - stock.adobe.com

Guillaume Louyot - stock.adobe.com

Peter Broytman

Peter Broytman